ではここで業務概要の書き方について実例をもとに説明します。次の業務概要は建設部門トンネル科目で合格された方の技術的体験論文の一部です。

技術士にふさわしい業務2例の概要

(1)○○鉄道線○○トンネル工事の施工管理(〜平成○○年5月)

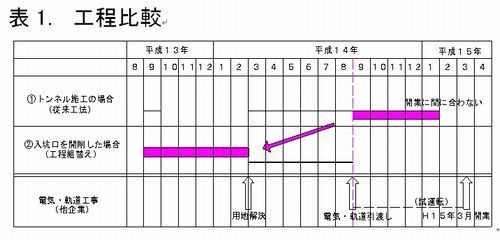

本トンネルは全線の最終工区に当たり、用地買収の遅延問題から新幹線開業の遅延リスク要因となっていた。このリスクを回避するため、図1のように買収済み用地にある坑口部(図中太線)を先行施工し、遅延リスクを回避した。具体的には緩衝工、坑門部分を単独施工し、入坑口を開削施工後埋め戻した。この結果、用地交渉期間中に坑口部が完成し、H14年8月末の引渡し期限に竣工した。

(2)地下鉄○○線○○シールド止水対策工事(平成16年3月)

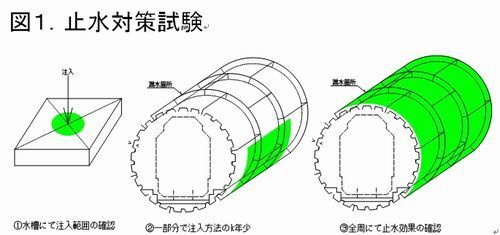

同区間は建設後30年を経た一次覆工型シールドトンネルであり、漏水によるセグメントの劣化リスクが懸念されていた。そこで、

ジョイント部モデル試験 実シールド初期試験実シールド本試験(○m)の3段階で漏水を確認・分析し、止水方法にフィードバックして確度を高めた。

最終的に信頼性の高い仕様を開発し実施工(○m)に適用して、漏水をほぼゼロにすることに成功した。

これらの業務概要を「技術士にふさわしい業績」の決め手となる3つの視点からチェックしていきましょう。それは次の3点でした。

(1)問題解決に技術応用のプロセスがある。

(2)経済的な成果が得られている。

(3)単なるアイデア、工夫ではなく工学的な知識体系に基づいている。

業績の1では

工程図による工程組み換えの検討大胆な工程組み換えによる遅延リスクの回避改善提案を推進するトンネル技術

が表れています。

また、業績2では、一般的に困難とされているシールドの止水対策について、科学的な取り組みがされています。

- 3段階にスケールを拡大していったモデル実験

- 各段階ごとに、実験のねらいを設定

- 最終的に確実に漏れがなくなる方法論

といった信頼性の高い技術により漏水をほぼゼロにすることに成功したことは技術士にふさわしい業績と言えるでしょう。