〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲2-3

サンヴェール日本橋水天宮605

受付時間:10:00~18:00

定休日:不定期

2024.02.23 機械部門・材料強度信頼性科目 の方のR5年過去問Ⅰ-2の練習指導

この答案は2024/02/22 (木) 21:35に受講生様から提出されました。これに対して添削結果は2024/02/23 (金) 12:15にお返ししています。

2023年、 機械部門、材料強度信頼性科目のⅠ−2問題です。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2019年度の日本の一次エネルギーの8割は化石燃料に依存しており、エネルギー自給率は12%程度である。化石燃料への依存を低くすることでカーボンニュートラルの実現にも貢献でき、更にはエネルギー安全保障の観点においても、エネルギーの自給率を高めることは最重要課題の一つと考えられる。そしてエネルギーの自給率を今後高めていくためには、輸入化石燃料への依存度を現在よりも低くし、下記のエネルギー庁から提案されているようなエネルギーミックスを検討することも1つの案と考えられる。

そこで、地球環境をかんがえつつ日本の経済活動を今後支援していくためには、エネルギーの入手・確保・備蓄・転換・利用について検討していくことが必要と考えられる。

(1)今後日本におけるエネルギー自給率を上げるため、技術者としての立場から考えた場合にどのような課題が考えられるか、多面的な観点から3つを抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、それぞれの課題内容を示せ。

(2)全問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を一つ挙げ、その課題に対する解決策を機械技術者として3つ示せ。

(3)全問(2)で示したすべての解決策を実行した結果、得られる成果とその波及効果を分析し、新たに生じる懸念事項への機械技術者としての対応策について述べよ。

(4)全問(1)~(3)の業務遂行に当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)課題

①次世代技術の導入(技術者として)

革新的なエネルギ技術開発と導入の観点から、次世代型太陽電池、海上風力発電の技術開発による再生可能エネルギーの発電効率化が課題である。また、CO2 と水素から作る合成燃料(e-fuel)生成技術の開発を行い、工場に導入する。

目標ではなく方針を挙げる。↑当たり前で、実現困難なもの。周知のことは不要

風力発電機の性能向上と保守の観点から、風力発電の更なる普及のため、運用のコスト削減が課題である。強風時の対応として稼働翼の採用、ブレード形状改善による風力エネルギー変換効率改善、非接触軸受採用による機械損失改善などを行う。

■講師コメント 観点として意味不明です。この観点だと、対策ありきとなってしまいます。

③機械設備の更新

エネルギー効率化と省エネの観点から、エネルギー効率の高い機械設備導入が課題である。工場のスマート化、デマンド制御により省エネを図る。

---------------------------------------------------

上記の内容について、②と③について次のようにコメントして、ヒントを与えるようにして指導しています。

観点と課題がほぼ同じで「部分集合?」になっていませんか。ダブリでは意味がないのです。

機械部門材料技術士としての日常の技術研鑽や専門家らしさを出すには、より深い専門性と具体性を持たせた「観点」が欲しいです。問題の指摘事項に基づいて、以下のように簡潔にまとめましょう。

② 風力発電設備の効率化とコスト削減に対する改善点

指摘コメント: 提案されている「風力発電設備の効率化とコスト削減」に関する観点が目標に基づくものであり、実現困難な方針や周知の内容にとどまっている。対策ありきのアプローチではなく、より具体的で実現可能な技術的挑戦に焦点を当てるべき。

改善提案: 観点を「材料の革新性とコスト効率の最適化」にシフトさせ、新しい軽量で高強度の材料の開発、または表面改質技術によるブレードの寿命延長など、具体的な材料技術の進化に基づくアプローチを提案する。これにより、実装可能性が高まり、技術者としての専門性が強調される。

具体的には

先進的材料技術の活用:

キーワード: CFRP (炭素繊維強化プラスチック), GFRP (ガラス繊維強化プラスチック), 耐腐食性, 耐疲労性

課題: 風力タービンブレードの軽量化と強度向上を実現し、大型化による発電効率の向上と長期運用におけるコスト削減を目指す。

表面工学技術の導入:

キーワード: 摩擦抵抗低減コーティング, 自己修復技術, 表面改質

課題: ブレードの表面工学技術を利用して、風力エネルギーの変換効率を向上させ、メンテナンス頻度の低減と運用コストの削減を図る。

③機械設備の更新に対する改善点

指摘コメント: 「機械設備の更新」における観点と課題が重複しており、新たな視点や深い洞察が欠けている。観点と課題は明確に区別され、具体的な技術的解決策に結びつくべき。

改善提案: 観点を「エネルギー消費の最適化とライフサイクルコストの低減」に更新し、省エネルギー技術だけでなく、機械設備の全生涯にわたるコスト分析と最適化に焦点を当てる。例えば、エネルギー回収システムの導入や、メンテナンスコストを考慮した設計選定など、長期的な視点からの技術選択を強調する。

具体的には

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の実装:

キーワード: スマートグリッド, ピークカット, デマンドレスポンス

課題: 工場全体のエネルギー消費を最適化し、エネルギーコストの削減と効率的な電力使用を実現するため、EMSとスマートグリッド技術の導入を推進する。

アダプティブ制御システムの適応:

キーワード: 自動調整, リアルタイム最適化, 生産効率

課題: 機械設備のエネルギー消費を実際の使用条件に応じて最適化し、全体の生産効率を高めるために、アダプティブ制御技術の適用を検討する。

これらの改善提案は、機械部門材料技術士としての日常の技術研鑽と専門家らしさをより強調し、具体的で実現可能な技術的観点からのアプローチを提供します。こうしたアプローチにより、エネルギー自給率の向上とカーボンニュートラルへの貢献に向けたより具体的かつ実効性のある提案が可能となります。

に問2について次の解答をいただいておりました。

(2)解決策(機械技術者として)

②風力発電のコスト削減について

発電機の耐久性向上

海上風力発電は台風のような強風時にブレードが折損しないように、ブレードの角度を変更して流体抵抗を低減する。また、ブレードの材質を海水や砂粒による腐食摩耗に耐性のある材質を使用する。整備頻度低減によるコスト削減。

エネルギー変換効率の向上

流体力学の観点から、空気の流れに適したブレードの開発を行う。CFD 解析や風洞実験により、ブレード廻りの空気流れを最適化し、エネルギー損失低減して、変換効率を改善する。

IoTセンサー、ドローンによる遠隔保守によるコスト削減

山間部や海上に設置した設備は現地点検のコストが増大する。IoT センサーを導入し、振動、騒音、発電量を一括して遠隔監視し、故障予知を行う。また、ドローン技術による外観検査により、強度部材の損傷を確認する。

------------------------------------------------------------

■講師コメント

解決策は最も重要なので別途コメントいたします。現状の改良ではなく未来の技術提案が欲しいです。

風力発電のコスト削減策において、提案された改善点は有効な手段を示していますが、以下のようにさらに詳細化や追加の改善点が考えられます。

1. 発電機の耐久性向上に関して:

ブレードの角度調整技術をさらに進化させ、アクティブな風力制御システムを導入することで、強風下でも最適な発電効率を維持し、同時に機械的負荷を減少させる方法を検討する。

材料科学の最新研究を活用して、ブレード材料の軽量化と強度向上を図る。特に、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)などの先進材料の採用を検討する。

2. エネルギー変換効率の向上に関して:

CFD解析と風洞実験に加え、実際の風力発電施設でのパイロットテストを実施し、理論と実際の運用データを照らし合わせることで、より現実的な改善策を導き出す。

多様な風速に対応可能な可変ピッチブレードや、風向に自動的に追従する機構の最適化を図る。

3. IoTセンサー、ドローンによる遠隔保守に関して:

IoT技術の活用範囲を広げ、発電設備の健全性をリアルタイムで監視するだけでなく、エネルギー管理システム(EMS)と連携させ、発電効率の最適化を図る。

ドローンによる外観検査に加え、AI技術を組み込んだ画像解析により、微細な損傷や異常を自動的に検出するシステムの開発。

4. 追加の改善点:

エンドツーエンドのコスト削減を目指し、供給チェーンの最適化を図る。具体的には、部品製造から現地での組み立て、メンテナンスに至るまでのプロセス全体を見直し、効率化とコスト削減の機会を探る。

社会的受容性を高めるための取り組みを強化する。風力発電施設の設置にあたっては、地域コミュニティとの協働を重視し、地元経済への貢献や環境保全への配慮を通じて、プロジェクトの社会的受容性を高める戦略を構築する。

これらの改善点や追加提案を通じて、風力発電のコスト削減と効率化をさらに進めることが可能です。

---------------------------------------------

問3の解答です。

(3)解決策による成果、波及効果、懸念事項と対策(機械技術者として)

成果として、風力発電のコスト削減により、再生可能エネルギー発電が普及し、エネルギーミックスを達成可能。

■講師コメント

波及効果とは何か。

風力発電のコスト削減が実現した場合、その波及効果は多岐にわたります。以下に、具体的な因果関係を挙げて、波及効果を考えます。根拠となる因果関係と発展性が大事です。

1. 再生可能エネルギーの普及加速:

因果関係: コスト削減により、風力発電の経済性が向上し、投資回収期間が短縮されます。これにより、企業や自治体、個人投資家からの風力発電への投資意欲が高まり、設置される風力発電施設の数が増加します。

波及効果: 再生可能エネルギーの比率がエネルギーミックス内で増加し、化石燃料依存の低減に貢献します。これにより、温室効果ガスの排出量削減に繋がり、地球温暖化対策に寄与することが期待されます。

2. エネルギー安全保障の強化:

因果関係: 風力発電のコスト削減と普及により、国内でのエネルギー生成能力が向上します。これは、エネルギーの自給率向上に直接的に寄与します。

波及効果: エネルギーの輸入依存度が低下することで、国際的なエネルギー価格変動や供給不安からの影響を軽減でき、国のエネルギー安全保障が強化されます。

3. 経済的な利益の創出と雇用機会の拡大:

因果関係: 風力発電設備の建設、運用、保守に関わるコスト削減は、これらの活動における利益率の向上につながります。また、遠隔保守やドローン技術の活用は、新たなビジネスモデルやサービスの創出を促します。

波及効果: 再生可能エネルギーセクターにおける雇用機会が拡大し、地域経済の活性化に寄与します。特に、地方や離島などの風力発電が適した地域では、新たな産業基盤の構築が期待されます。

4. 技術革新の促進と国際競争力の向上:

因果関係: 発電機の耐久性向上、エネルギー変換効率の改善などの技術開発は、国内外での技術革新を促します。これらの技術は、国際的な市場でも高い競争力を持つことになります。

波及効果: 国内企業が開発した先進的な風力発電技術が世界市場で採用されることで、国際的なエネルギー産業における日本の存在感が増すとともに、新たな輸出産業としての成長が期待されます。

問3解答の続き

懸念事項として、風力発電設備が増加、遠隔監視が定着することにより、直接的な現場点検の機会が減少し、回転機構の損傷に到る。対応策として、仮想現実(VR)によるオンライン教育、異常音の機械学習によるAI診断の導入。

■講師コメント

懸念事項として「回転機構損傷」では小さいし、社会的発展がありません。そこで、風力発電のコスト削減と普及に伴って新たに生じる懸念事項に対し、機械材料信頼性工学の観点から技術応用を提案します。これらの対応策は、風力発電設備の耐久性、効率性、および安全性を向上させることを目的としています。

1. 高度な材料の選定と応用:

懸念事項: 風力タービンブレードやその他の構成要素の早期劣化や破損。

対応策: 機械材料信頼性工学の原則に基づき、高性能コンポジット材料や耐候性、耐腐食性に優れた新材料の選定と応用を進めます。特に、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)やガラス繊維強化プラスチック(GFRP)などのコンポジット材料を使用して、ブレードの軽量化と強度向上を図ります。

2. 疲労解析と耐久性評価:

懸念事項: 長期間の運用による構造部材の疲労損傷。

対応策: 疲労解析ツールを用いて、風力タービンの各部品にかかる応力と疲労寿命を予測します。さらに、実際の運用データを基にした耐久性評価を定期的に行い、予測モデルの精度向上を図ります。これにより、部品の早期交換やメンテナンスの最適化が可能になります。

3. 構造健全性モニタリング(SHM)システムの開発:

懸念事項: 設備の障害や故障の未然防止。

対応策: IoT技術と組み合わせた構造健全性モニタリングシステムを開発し、風力発電設備のリアルタイム監視を実現します。センサー技術を活用して、振動、温度、音響放射などのデータを収集し、異常が検出された場合には早期に警告を発することで、事故や故障のリスクを低減します。

4. 先進的な製造技術の導入:

懸念事項: 製造コストの削減と生産効率の向上。

対応策: アディティブマニュファクチャリング(3Dプリンティング)技術を活用して、風力タービン部品の製造における柔軟性と効率性を向上させます。この技術により、複雑な形状の部品も少ない材料で、迅速かつコスト効率良く製造することが可能になります。

これらの対応策を通じて、風力発電設備の信頼性と寿命を向上させるとともに、維持管理コストの削減に貢献し、再生可能エネルギーとしての風力発電のさらなる普及とエネルギーミックスの実現に向けた挑戦に対応します。

問4につきましては、よく勉強されて申し上げることがなかったので説明は省略いたします。

本講座ではこのように、添削で答案の問題点を指摘するだけでなく、具体的にどう考えればよいかの答えを用意して指導しています。

2017.10.05 経営工学部門・生産マネジメント科目 の方のH29年過去問Ⅲ-1の練習指導

2017/10/03 (火) 8:05に提出されました。これに対して添削結果は2017/10/05 (木) 11:57にお返ししています。

H29年、 経営工学部門、生産マネジメント科目のⅢ−1問題です。

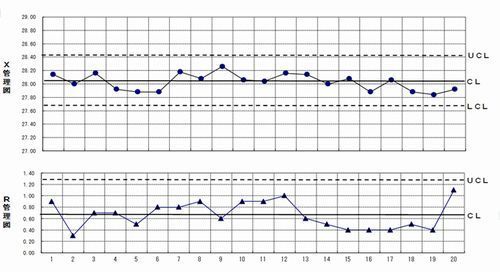

設計寸法27.75mmの直径の軸をNC旋盤で加工している。工程の管理状態を確認するために、1日5個、20日間のデータを収集した。1日を群として、平均値、範囲を計算したものが表1でありXbar=28.05、Rbar=0.65であった。このデータを元に工程の管理状態を検討するためにXbar−R管理図を作成したい。この軸の上限規格はSu=28.5(mm)、下限規格はSL=27.0(mm)である。

(1) Xbar−R管理図を作成せよ。管理限界線は以下の計算式で求める。

(2) Xbar−R管理図使用することにより、どのようなことが明らかになるかをそれぞれの管理図について説明せよ。また、管理図を用いて工程の管理状態を判定するルールを2つ示し、その説明をせよ。

(3) 収集した100個のデータから分布の検討をするためにヒストグラムを作成したところ、図1のようになった。

管理図及びヒストグラムより、このNC旋盤による軸の加工工程をどのように評価するか。また、もし改善が必要な場合、上限規格、下限規格を考慮して、その方法について記入せよ。

この受講生様は次のように解かれていました。

1. Xbar−R管理図とその作成方法と結果

管理図は、偶然原因によるばらつきを基準として、異常原因によるばらつきを検出することで、工程の管理状態を把握するためにツールである。

まず、R管理図を作成し、各群の値がR管理図の管理限界内であるかを確認する。

R管理図の平均値Rbarを用いて、UCL,LCLを求め、Xbar管理図を作成する。

n=5のとき、A2=0.577、D4=2.114、D3=0.000から、

Xbar管理図:CL=28.05、UCL=28.42、LCL=27.68

R管理図 :CL=0.65、UCL=1.374、LCL=0.00

2.Xbar−R管理図の使用方法と工程の管理状態を判定するツール

1)Xbar−R管理図の使用により明らかになること

Xbar−R管理図は、Xbar管理図で分布の平均値の変化、R管理図で分布のばらつきと変化を見ることにより、分布の変化を確認することができる。

今回のXbar−R管理図は、点が管理限界内にあり、連、傾向、周期の並びのクセがない。従って、当該工程は一応の管理状態にあるとみなすことができる。

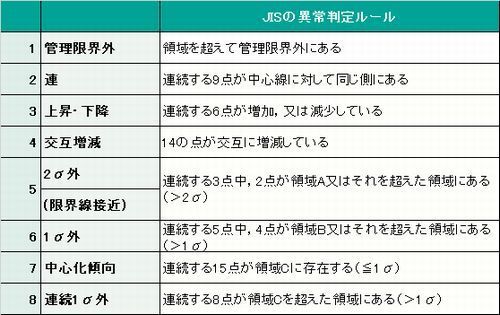

2)工程の管理状態を判定するルール

ひとつは、連続6点して増加または減少する場合で、確率的にも明らかに異常である。

もうひとつは、連続する15点が管理限界内で1σの範囲内にあるパターンである。一見良い管理状態と思われるが、群分け・層別の検討やデータ再確認を必要とする。

3.管理図及びヒストグラムからの評価

1)管理図からの評価

各点は管理限界内にあり、連、傾向、周期の並びのクセがないが、R管理図のいくつかの群番号で上側管理限界に近い場合があり、ばらつきが大きいことが懸念される。

2)ヒストグラムからの評価

正規分布であるが、全体的に裾が広がった形で、ばらつきが大きいと見られる。上下限規格の中心値とデータ分布の中心を比較した場合、約0.3㎜のずれがある。

9個のデータで上限規格越えのデータもあるため、工程能力としては低いと考えられる。

3)NC旋盤の加工工程の評価と改善策

ヒストグラムの分析結果から、加工後の軸寸法のばらつきが大きく、工程能力が低いと考えられるため工程が安定状態にあるとはいえない。

まず、今回収集した100個寸法データから、上限の規格外れとなっているデータの要因を4Mから分析する。その後、4Mの条件と寸法データの相関関係が取得できるように検証評価を行う。ある条件と寸法データとの相関係数が0.8以上となる製造条件に見直した後、軸の寸法データを取得し、ヒストグラムを作成して評価をする必要がある。

見直し後のデータから工程能力を求めて、一定の値(Cpk:1.33)以上であることを確認して、Xbar−R管理図による工程管理を実施していくことを提案する。

上記の答案はほとんど合格圏内に入っている模範解答だと考えております。ただし問題文の要求が、

具体的なNC旋盤による加工工程の改善に関わる提案

であったことを考えると、やや疑問が残ります。なぜなら、提案されている内容がXbar−R管理図による工程管理と、つまり一般的事項であり改善に有効な技術提案とはなっていないからです。

最初からチェックしていきましょう。まず初めに、Xbar−R管理図の説明が書かれていますが、このことは前提事項であって答案に書く必要はありません。いきなり答えを書いていってよいと思います。

次に、「Xbar−R管理図の使用方法と工程の管理状態を判定するツール」では、工程の管理状態を判定するルールが求められていますが、これにはJISの判定ルールがありました。

それに対して提案されている答えは、JISの判定基準の3と4に相当しますので正解といえます。

一方、「3.管理図及びヒストグラムからの評価」では、すでに管理図については記述が終わっているため、ここではヒストグラムからの評価に集中して述べるべきです。重複した内容はあるものの、誤りはないみたいです。

そして最後の「3)NC旋盤の加工工程の評価と改善策」では、データについて分析と評価に終始しているようですが、それだけではなく「NC旋盤の加工工程の評価と改善策」 についてどうすべきか答えなければなりません。Xbar−R管理図やヒストグラムは分析のためのツールはあるものの、その使い方に精通するだけでなく、経営工学部門技術マネージャとしては改善策をどう提案するか、すなわちNC旋盤の加工工程をどう改善するかについて提案しなければなりません。

このような部門ごとの出題者の要求を推論しながら解答することはとても理解しにくいものです。しかしもしそれができれば、解答の前提条件が明らかとなって答えに悩むことがずっと少なくなります。実際解答者の減点の多くが、こうしたよくわからない問題文の設定から生まれているという事実があります。このため、添削のPDFだけでなく音声ガイドによるコーチングによって指導を行っています。そうすることで出題者の意図が明解に伝わって、答え方に誤ることなく合格が早まるということです。

音声ガイドによるコーチング指導内容(9分20秒)がダウンロードされますのでお聞きください>

2017.09.26 機械部門・機械設計科目KNN様のH29年過去問Ⅲ-2の練習指導

9/16に提出されて添削された方が再び2017/09/26 (火) 9:03に提出されました。これに対して添削結果は2017/09/26 (火) 20:12にお返ししています。

H29年、機械部門・機械設計科目のⅢ−2問題を再掲します。

近年、豊富な経験およびノウハウを有する技術者の高齢化が進む一方で、後継者不足や生産拠点の海外移転に伴う人材空洞化等により。我が国のものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を伝承することが困難になってきている。そこで、先人のノウハウや知識を組織的に継承して技術力を維持・向上する仕組みの構築が求められている。このような社会的状況を考慮して、以下の問いに答えよ。

(1)ものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を効率的にかつ早期に伝承するために実施されている仕組みや方法を3つ挙げ、それぞれについて特長と問題点を述べよ。

(2)(1)で挙げた技術を伝承するための仕組みや方法の中で、最も効果的と考えるものを1つ選び、その問題点を解決するための提案を示せ。

(3)(2)で挙げた提案がもたらす効果と留意点を具体的に述べよ。

KNN様は次のように解かれていました。

(1)−1 仕組みや方法

①業務帯同型マンツーマン教育 ②業務手順書の作成 ③対話式システムによる技術データベースの構築

(1)−2 特長

①実践的な技術伝承が可能で業務に沿って教育するため即効性がある。

②作業順に記述されているため理解し易く作業抜けを防止できる。

③対話式システムにて簡易的にノウハウのインプットとアウトプットが可能。

(1)−3 問題点

①包括的な技術伝承となるため技術を伝承するためのコスト・期間が多く必要。

②感性や経験を含む暗黙知は文書化が困難であり正確な技術伝承が難しい。

③データベースの量が膨大となるため更新と検索参照に手間がかかる。

(2)−1 最も効果的なもの:業務手順書の作成

理由:手順書作成によりノウハウを文書化することで作業者のスキルに左右されずに業務

を行えることが可能となるため。

(2)−2 問題解決提案

①文章だけでは分かり辛い業務手順を動画や3DCADを用いることで、視覚的に理解し

易く作成する。

②質の高い技術伝承とするため、手順書と図面、計算書、保守記録等の技術資料を

リンクさせて手順と併せて関連技術を習得可能とする。

③作成する手順書の種類が多いと作成時間が多くかかる。共通技術の設計標準化・

モジュール化を行って手順書を共通化して作成する手順書の種類を絞り込む。

(3)−1 効果

①3DCADや動画を使い部品取り付け作業や調整作業の細かい動きを再現して、文書

のみで伝えることが困難な作業のコツを表現することで理解し易くなる。

②関連資料を手順と併せて参照することで業務手順だけでなく専門的知識や関連技術を

習得し、応用能力や課題解決能力を高め業務の質が向上する。

③共通技術を抽出して汎用化・統合を進めることで伝承する技術を絞り込み短期間

で技術伝承を行うことができる。

(3)−2 留意点(品質を高めるための方策、提案)

①更新し易い手順書とするため、手順書に記載する数値基準の理由(法規、JIS、経験値等)

を明記し法規変更や新技術の置き換え等が発生時に手順書の見直しを容易にする。

②手順書に失敗体験談を記載して継承者が失敗体験を学ぶ。失敗体験を学ぶことでリス

クの大きさや重要ポイントの理解を向上させて手順項目の優先度や重要度を学ぶ。

③多関節ロボットを用いた技術伝承。複雑な熟練者の作業動作を多関節ロボットに教示し

動きを保存して、継承者の教育や作業補助に利用する。

上記の答案はほとんど合格圏内に入っている模範解答だと考えております。ただし問題文の要求が、

ものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術

であったことを考えると、やや疑問が残ります。なぜなら、提案されている内容が技術伝承の一般的事項であり高度な研究・開発や設計・製造に関する技術とはつながらないからです。

高度な研究・開発では、

- 独創的なアイディア

- マーケットニーズの変化に対する臨機応変さ

- 新規のマーケット領域の分析と開発

が求められるからです。

それに対して提案されている「手順書」とは、経験や感性を含む暗黙知を文書化し、周辺技術と併せて整理するものであり、研究開発の技術伝承に貢献することは間違いありませんが、しかし高度な内容がそこから生まれるとは考えにくいからです。

このため、高度な研究開発に対応した独創的発想を創出させる方法の技術伝承が必要と考えます。

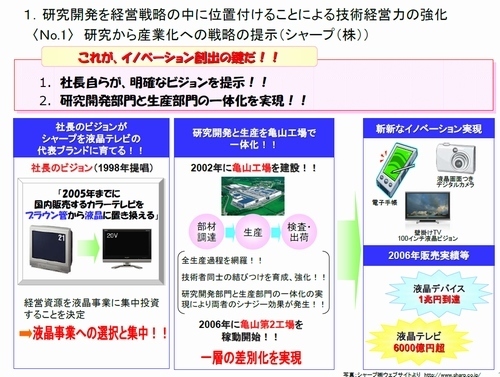

実はこの答えは産業界ですでに公開されています。

産業構造審議会産業技術分科会報告書 「イノベーション創出の鍵とエコイノベーションの推進」における イノベーション創出のための 取り組み事例集 >

をご覧ください。50例の開発商品ごとに詳しく分析されています。ここで、イノベーション創出の鍵として挙げられていることは、

- 研究開発部門と生産部門の一体化による技術情報交換

- 研究者が異分野の科学技術動向を注視、観測する

- 新しい科学的原理の発見と他企業との連携による実用化

- 最先端の技術力を持つ企業で材料、部品、システムといった垂直連携

などとなっています。

この答案の正解の方向性はまだ明らかとは言えず、しばらく検討が必要です。しかし求めていることが高度なアイディア創出に関わることであり、平易な技術伝承では無い事は確かです。

一方答案の内容は、現段階では、一般的な技術伝承として表現しやすい事項、すなわち

- 3次元の動きのある動作をわかりやすく伝える。

- 技術的な発展性や根拠のあることを効率的に関連付ける。

といた補助的な手段に止まっているように感じられます。

こうした出題者の出題意図に合わせて解答することが、実際にはとても理解しにくいため、添削のPDFだけでなく音声ガイドによるコーチングによって指導を行っています。そうすることで内容ようやく伝わって、趣旨が深く理解されて合格が早まるということです。

2017年9月24日 建設部門、鉄道科目の方のライン電話による指導

この日のコーチングによる指導時間は22時00分から、47分間行なわれ,その受講者様は建設部門、鉄道科目を目指す方で、場所は千葉からライン電話を用いて相談されました。

II-2問題では、個別の仕事のケースを指定され、その条件のもとに課題設定や解決策の提案をすることが求められます。この時、問題に対してなぜ答えが解決策として十分なのかという理由がわかるような論理的な説明をする必要があります。なぜなら技術士試験では主催者が解答を文章で求めるため、文章読んで意味をなさないものは答えとして採点してもらえないからです。

本日指導したこの方は、専門知識は十分お持ちなのに、提案内容が作業すべき仕事の列挙となっており、回答者としてのメッセージ的な意図が読み取りにくいものとなっていました。そこで、論文を読み返しながら、

- このように書くと試験官はどんな疑問をもつかとか

- こう書いたらどのように印象持たれてしまうか

というようなこ話し合いました。

今年の建設・鉄道のII-2は次のような問題でした。

平成28年熊本地震及び平成23年東北地方太平洋沖地震の実例と、それに伴う被害の状況を踏まえ、鉄道における地震防災及び減災対策について、以下の問に答えよ。

(1)鉄道の地震防災及び減災対策上考慮すべき項目を新線建設に関するもの、あるいは既存路線または施設に関すもののいずれかについて多面的に述べよ。

(2)上述した項目のうち、あなたが最も重要な技術的課題と考える項目を一つ挙げ、その現状と、課題を解決するための技術的提案を述べよ。

(3)あなたの技術的提案がもたらす効果を具体的に示すとともに、同提案がもつリスクを考慮した上で提案実行の際の留意点を述べよ。

それに対して、(2)の解決策は次のように解答されていました。

(2)安全性確保のための耐震診断効率化

①耐震診断の現状

構造物の耐震診断は構造物毎に個別に診断している。また診断方法も確立されていない。そのため、診断数も多く、診断者によって診断方法も異なり、診断時間と診断方法の差異による診断結果の均質性が不足している。これを解消するために下記の提案を行う。

②-1 一次診断 なぜいきなり一次か、意味不明?

耐震診断数の削減のために診断すべき構造物を建設年代、準拠規準や地盤条件等により補強が必要な構造物を絞りこむ。

建設年代や準拠規準により設計地震動が異なり、旧規準ほど脆弱な傾向にある。また液状化指数により構造物の挙動は左右されるため、これら条件で絞りこむことにより耐震診断対象個数を限定することができる。

②-2 ノモグラムの作成 ノモGの位置づけは?

簡易的に変位量を算出でのきるツールを作成する。応答地に影響を与える指標(振動周期の長いL2地震動スペクトル1または加速度の大きいL2地震動スペクトル2に区別した地震動種別、地盤種別、鋼やコンクリート等の材料種別と構造物高さ、平面斜角度など)から変位量を機械的に算出できるように解析、実験、過去の診断結果等を活用してノモグラムを作成する。

②-3 二次診断 二次の役割、位置づけは?

ノモグラムを用いて変位量を算出する。変位量と線区の要求性能に応じて補強の必要性を明確にする。

これだと、1次診断、ノモグラム、2次診断とあり、そもそもなぜ1次、2次の2段構成なのか、そして2段の中間にどうしてノモグしラムンがあるのか、、全体構成の意味が理解できませんでした。

そこで、問いかけの趣旨を確認し、なぜこのような 2段階の構成になったのかということも含めて、解決策の選定理由を述べるように指導しました。

コーチング指導の素晴らしさがお分かりいただけましたか。本研究所では受講生様の進度に合わせて指導しています。論文の理解度が欠けていると判断ときや、業績についても新しい視点が必要と判断したときは、随時電話、スカイプにてご相談の時間を持つように講師の側からお知らせしております。このような方法で鉄道設計技士合格への道が最短となるよう努めています。

2017年9月24日 鉄道設計技士部門、鉄道電気科目の方のライン電話による指導

この日のコーチングによる指導時間は17時50分から、1時間20分間行い,その受講者様は鉄道設計技士部門、鉄道電気科目を目指す方で、場所は神奈川からライン電話を用いて相談されました。

業績論文では内容の理解を分かりやすくするため、業績の成り行きを順を追って説明することなどが必要と考えられています。しかし、そうした、いわば前置きに相当する記述が冗長になると、肝心の技術の話が散漫になってしまいます。

この日の指導では、既に書かれた技術的体験のチェックシートをもとに、簡潔な表現にまとめながら大事な業績の技術内容の核心部分をまとめていきました。

当初、業務の概要について次のように書かれていました。

業務概要

①概要

蓄電池電車導入に伴う充電用変電所の新設及び駅構内を一部電化した場合に必要な地絡保護システムを開発した。

②規模、仕様

駅構内の充電場所(上り一番線)にて地絡した場合、充電用変電所は一般的な変電所に比べて地絡電流が少ないことから、過電流継電器の他にレール・大地間に160V以上の電位差により、人が感電しないよう0.1秒以内に変電所にて地絡保護できる。

地絡保護の一般論は不要です。

③応用した技術

駅構内において充電場所(上り一番線)のみ電化していることから、駅構内にある非電化仕様の周辺設備への影響や地絡時に発生する地絡電流及び電位差の検討について、直接き電方式の電気等価回路を参考とした。

④技術貢献したこと

電気等価回路により計算式を構築し、非電化仕様の信号設備の耐電圧と発生する電位差により周辺設備への影響がないことを確認した。地絡電流の経路は大地を経由することから、実際に現地で模擬地絡試験を行って地絡電流の経路と発生する電位差を確認した。

⑤成果

これにより、地絡時における周辺設備への影響がないことの検証、地絡電流の検出範囲が180A以上から47A以上まで拡大することにより、地絡保護範囲の拡大に大きく貢献した。

これだと、仕事の流れはよくわかりますが、業績としての貢献(これが採点対象となる)が不明確となってしまい答案としては不利です。そこで検討の結果、下記のように簡潔にできました。

業務概要

①概要

充電用変電所〇KVAの〇〇設備による、〇〇による制御の地絡保護システムを開発した。

②規模、仕様

充電用変電所設備容量〇KVA、地絡保護は過電流継電器の他に電圧による制御を併用。

③応用した技術

- 駅構内非電化仕様の周辺設備への影響確認。

- 地絡時に発生する地絡電流及び電位差の検討

のため直接き電方式の電気等価回路の計算式を使用した。

④技術貢献したこと

電気等価回路により、非電化設備の安全性を確認し、模擬地絡試験により制御電位差を確認した。

⑤成果

地絡電流の検出範囲を47A以上まで拡大することにより、安全性を高めた。

論文作成では上手にプレゼンするためのマニュアルというものは存在せず、文書の書き方も含めて読んだときにどんな印象を与えるかという事を考えながら、専門家である読み手の試験官に対して確実にプレゼンのポイントが伝わるように表現していかなければなりません。

コーチング指導では、何段階ものヒアリングや問いかけ、確認、コメントを重ねながら、簡潔な表現に絞り込むとともに最終的にプレゼンのポイントが必ず伝わるような論文としてまとめる

ことが可能です。

コーチング指導の素晴らしさがお分かりいただけましたか。本研究所では受講生様の進度に合わせて指導しています。論文の理解度が欠けていると判断ときや、業績についても新しい視点が必要と判断したときは、随時電話、スカイプにてご相談の時間を持つように講師の側からお知らせしております。このような方法で鉄道設計技士合格への道が最短となるよう努めています。

2017.09.16 機械部門・機械設計科目KNN様のH29年過去問Ⅲ-2の練習指導

H29年、機械部門・機械設計科目のⅢ−2問題はこうでした。

近年、豊富な経験およびノウハウを有する技術者の高齢化が進む一方で、後継者不足や生産拠点の海外移転に伴う人材空洞化等により。我が国のものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を伝承することが困難になってきている。そこで、先人のノウハウや知識を組織的に継承して技術力を維持・向上する仕組みの構築が求められている。このような社会的状況を考慮して、以下の問いに答えよ。

(1)ものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を効率的にかつ早期に伝承するために実施されている仕組みや方法を3つ挙げ、それぞれについて特長と問題点を述べよ。

(2)(1)で挙げた技術を伝承するための仕組みや方法の中で、最も効果的と考えるものを1つ選び、その問題点を解決するための提案を示せ。

(3)(2)で挙げた提案がもたらす効果と留意点を具体的に述べよ。

それに対してKNN様は次のように解かれていました。

(1)−1 仕組みや方法

①業務帯同型マンツーマン教育 ②業務手順書の作成 ③対話式システムによる技術データベースの構築

(1)−2 特長

①実践的な技術伝承が可能で業務に沿って教育するため即効性がある。

②作業順に記述されているため理解し易く作業抜けを防止できる。

③対話式システムにて簡易的にノウハウのインプットとアウトプットが可能。

(1)−3 問題点

①包括的な技術伝承となるため技術を伝承するためのコスト・期間が多く必要。

②感性や経験を含む暗黙知は文書化が困難であり正確な技術伝承が難しい。

③データベースの量が膨大となるため更新と検索参照に手間がかかる。

(2)−1 最も効果的なもの:業務手順書の作成

理由:手順書作成によりノウハウを文書化することで作業者のスキルに左右されずに業務を行えることが可能となるため。

(2)−2 問題解決提案

①文章だけでは分かり辛い業務手順を動画や3DCADを用いることで、視覚的に理解し

易く作成する。

②業務手順に加えて知識や応用能力を身に付けるため、手順書と図面・計算書、保守

記録等をリンクさせて関連技術が参照可能な手順書とする。

③作成する手順書の種類が多いと作成時間が多くかかる。共通技術の設計標準化・

モジュール化を行って手順書を共通化して作成する手順書の種類を絞り込む。

(3)−1 効果

①3DCADや動画を使い部品取り付け作業や調整作業の細かい動きを再現して、文書

だけで伝えることが困難な作業のコツを表現することで理解し易くなる。

②関連資料を手順と併せて参照できることで業務手順だけでなく専門的知識も習得

することができ伝承者の理解を深めて作業の質を向上させることができる。

③共通技術を抽出して汎用化・統合を進めることで伝承する技術を絞り込み短期間

で技術伝承を行うことができる。

(3)−2 留意点(品質を高めるための方策、提案)

①更新し易い手順書とするため、手順書に記載する数値基準の理由(法規、JIS、経験値等)

を明記し法規変更や新技術の置き換え等が発生時に手順書の見直しを容易にする。

②手順書に失敗体験談を記載して継承者が失敗体験を学ぶ。失敗体験を学ぶことでリス

クの大きさや重要ポイントの理解を向上させて手順項目の優先度や重要度を学ぶ。

③手順書とシステムを融合する。例)熟練者の作業動作をサーボモータに教示し継承者

の教育や作業補助に利用する。

上記の回答内容を一つ一つチェックしていきましょう。

まず (2)−2 問題解決提案 では

②業務手順に加えて知識や応用能力を身に付けるため、手順書と図面・計算書、保守記録等をリンクさせて関連技術が参照可能な手順書とする。

「知識や応用能力を身に付ける」や「関連技術が参照可能な手順書」とは能力開発としては好ましいものです。しかし、ここでは業務手順書としての内容の範囲を超えており、いわば欲張りな機能と言わざるをえません。そのような拡張的な機能は求められてはいないので、ここではまず業務手順としての本筋を優先させるべきです。つまり、

解決策とは目的に到達する、最小限の手段を提案しなければならない

ということです。

次に、 (3)−1 効果 では、

②関連資料を手順と併せて参照できることで業務手順だけでなく専門的知識も習得することができ伝承者の理解を深めて作業の質を向上させることができる。

改めて業務手順だけでなく専門知識を習得したいという能力開発に関する要求が出ていました。業務の質を上げるには、手順書を読むだけではなくこうした能力開発が欠かせない、ついては手順書がその一環を担っている・・これが業務手順書の本質のようにも感じます。もしそうだとしたら「(2)−2 問題解決提案」でそうした方針を宣言しておき、それ以降の記述で一貫性が失われないように述べていくと良いでしょう。

また、末尾は「させることができる」などと冗長にならないように注意してください。

そして(3)−2 留意点(品質を高めるための方策、提案)では、

③手順書とシステムを融合する。例)熟練者の作業動作をサーボモータに教示し継承者の教育や作業補助に利用する。

とありますが、この「システム」とは一体何か疑問です。一般的にシステムとはハードとソフトの融合体の総称を指しますが、ここでのシステムの全体像が見えません。例に挙げられている作業動作をサーボモータで模擬するとは、動きなどの暗黙知を伝えようとする狙いが感じられます。しかしそれはやはり手順書の範囲を超えて別な機能と言わざるを得ません。

留意点とはできれば手順書の書き方や読み方、使い方について、実務での効用が高まるような考え方に絞って示すのが理想です。別の言い方をすると、

留意点とは同じ解決策を行うのにも品質を高めるなど効果的に行う上での工夫

を述べるということです。

なぜ、技術士試験でいつも留意点が求められるのかというと、それは留意点がエンジニアとしての業務の質を高めるための試験であり、たくさんの留意点を示せる技術者ほどコンピテンシーが高いと言えるからです。

また別な視点からは、留意点とはすなわち特殊な専門的体験から学んだナレッジであって、そのような体験から学ぶ、いわば「専門家の学び」を実践していることの証明となるためです。

こうした出題の今回ごとに出題者の出題意図に合わせて解答することが、実際にはとても理解しにくいため、添削のPDFだけでなく音声ガイドによるコーチングによって指導を行っています。そうすることで内容が深く理解されて合格が早まるということです。

2017.09.10 建設部門・道路科目TKC様のH29年過去問Ⅱ-2の練習指導

H29年、建設部門、道路科目のⅡ-2-1問題はこうでした。

A市では、バイパスが完了し市内の交通状況に変化が生じていることから、中心部の4車線の幹線道路について、歩行者と自転車の輻輳による危険性や様々な地域課題の解決に向け、道路空間の再配分を検討することになった。この検討業務を担当する責任者として、下記の内容について記述せよ。

(1)事前に調査する事項

(2)業務を進める手順

(3)業務を実施する際の工夫や留意事項

それに対してTKC様は次のように解かれていました。

(1)事前に調査する事項:対象エリアを設定し、以下の調査を実施。

① 現交通量に対する交通処理能力を求めるため、12h道路交通量(車、自転車、歩行者)を調べる。

② 歩行者、自転車、車両相互の接触・衝突事故の防止を図る横断面計画するためBP開通後の交通事故(事故形態ごとの死傷者数、事故率)を調べる。

③将来道路網における混雑度を推計するため、対象エリア内の道路改良計画、都市計画等

④市街地の魅力度向上を図るため、無電柱化計画に必要な地下共同溝スペースを調べる。

⑤沿道生活環境を確保するため、緑化に必要な樹種選定のため、年間平均気温・降水量を調査。

(2)業務を進める手順

①現道を2車線に縮小することを前提とした交通容量の解析:対象エリアの主要地点について2車線に縮小して交通容量がオーバーしないことを確認する。

②主要地点の交通量・混雑度推計:社会環境変化による主要地点の将来交通量推計し、現況・将来交通量の混雑度を推計しその最大容量を目標とする。

③2車線道路に縮小、渋滞予測し横断構成の設定:2車線に縮小の条件で渋滞予測・解析し、渋滞長が最小となるよう計画横断構成を設定。

④無電柱化による景観保護 電力配電に十分な地中配管のスペースを確保する

⑤道路緑化 沿道生活環境確保のため、当地の気候に適した樹種を選定する

(3)業務を実施する際の工夫や留意事項

① 従道路側の運転者が本線側の自転車確認視認距離を確保する。

② 混雑箇所に対して、交差点の改良し、交通容量を向上させる。

③ 道路舗装の仕様は空隙率の高い(約20%)As舗装し、タイや摩擦音を吸収し約4Dbの低減を図る。

④ 生活道路の安全確保のため、速度規制(30km/h)と併せ、路側のカラー化する。

上記の回答内容を一つ一つチェックしていきましょう。

まず、「(1)事前に調査する事項」では

③④では「混雑度」や「地下共同溝スペース」といった調査すべき項目の名称がちゃんと述べられているのに対して、①②では、そうした調査の焦点となる項目名が示されていません。

①は 「現交通量に対する交通処理能力を求めるため、12h道路交通量を調べる。」すなわち、交通量に対して交通量を調べるという同じ言葉の繰り返しになっています。

② は・・横断面計画するため交通事故を調べる・・とありますが、交通事故のどんな項目を調べるのか、またそれをどう横断計画に役立てるのかという狙いが明らかとなっていません。

これは技術者の答えになっていません。 (1)問題では、与えられた目標に対して、エンジニアとしてどう対処すべきか、その一段階として何を調査すべきかという考えを表すことを求めています。

「 (2)業務を進める手順」では

13の項目で道路設計の本質に関する手順が述べられており、一方45では付随的な環境要素に対する設計手順となっています。今回の内容としてはほとんどOKなのですが、手順や作業を表す文の書き方と

しては、

好ましくない例文 「〜が〜しないこと」

望ましい例文 「〜が〜する。」、「〜が〜できる。」

というように、否定文による表現ではなく肯定文にすることが望ましいでしょう。

「(3)業務を実施する際の工夫や留意事項」では、

① 従道路側の運転者が本線側の自転車確認視認距離を確保する。

自転車についての対策は問題文にも書かれていますが、それは歩行者と自転車の輻輳であって、自動車と自転車の問題ではありません。ここではまず本題の

- 横断設計をどうするか

- 歩行者と自転車の輻輳をどう改善するか

に言及すべきでしょう

② 混雑箇所に対して、交差点の改良し、交通容量を向上させる。

これは、一般的な計算方法や基本方針であって、前記(2)で掲げた方法に対する留意点ではありません

- 交差点をどのようにして改良するか。

- どうやって交通容量を向上させるか。

について言及すべきでしょう。

③ 道路舗装の仕様は空隙率の高い(約20%)As舗装し、タイや摩擦音を吸収し約4Dbの低減を図る。

騒音対策対策は前記(2)とほとんど同じ内容なので留意点としての意義が薄いです。

一般的に舗装仕様としては低騒音舗装が用いられるので、

道路の材質や仕様ではなく、主題である横断設計の工夫について述べるべきでしょう。

④ 生活道路の安全確保のため、速度規制(30km/h)と併せ、路側のカラー化する。

やることの提案はわかりますが、提案趣旨やねらいが分かりません。

留意点とは、エンジニアの実務的な提案力を計る場所なので、独創的な提案によって品質を高めるような提案が望ましいでしょう。

こうした出題趣旨に合わせて回答を行うすることが、実際にはとても理解しにくいため、口頭説明によるコーチングによって指導を行っています。そうすることにより内容が深く理解されて回答が飛躍的に改善されていくということです。

2017年9月8日 鉄道設計技士部門、鉄道電気科目の方のスカイプによる指導

この日のコーチングによる指導時間は21時00分から、58分間行なわれ,その受講者様は鉄道設計技士部門、鉄道電気科目を目指す方で、場所は神奈川からスカイプを用いて相談されました。この日の指導内容は、業務概要および技術的問題点と解決方法に関することでした。以下私からのコメント赤字で記します。

3. 業務概要(物件・対策の概要、自分の成果・貢献を宣言する。)

①物件の仕様

本施策により、新幹線の基幹通信網は2本の光ケーブルと各駅機器室間に設置されたWDM光搬送装置により整備される。

ここは光ケーブルの仕様としてケーブル長やケーブルのスペック、 wdm装置の機能などに言及すると専門性を表すことができます。

②対策の概要

メタルケーブルを使用している設備の光化を実施し、基幹通信用のケーブルを光ケーブルのみで構成する。

メタルケーブル、光化は改修工事のイメージしかありません。業務の難しさの中心は光ケーブルシステムをいかに構成するというところにあり、そのシステムの構成や通信技術について言及するとよいでしょう。

.

③自分の貢献、応用技術名

通信品質の向上と設備の通信伝送方法の基盤整備、将来の管路スペース確保、工期短縮

通信品質の向上とはメタル/光の変化によるものであり、ここは改修前後の比較ではなく、 同じ通信でも一般的な計画法ではなく、創造的な革新に富んだ先進性を含んだものであることを主張したいものです。

④経済的成果

メタルケーブル網として単純取替する場合と比較して、約115億円から約97億円(約19%)のコスト低減を達成した。

経済効果はこのような簡潔な表現で結構です。

4. 技術的問題点と解決方法

4-1 技術的問題点(目標と現実の差、被害、望ましくない状況。業務課題ではない)

① 光化が必要な約10種類の設備を全て、各設備のメーカに新しく開発させて導入するとコストも工期もかかってしまう。

光通信の一般的な問題を取り上げるのではなく、ではそのような難問をどうやって解決するのかという解決策を想定し、それをペーストしてそこから実施する上での技術的問題点がどこにあるかを論じます。初期段階のわかりやすい問題ではなく、専門的な技術的な要因を洗い出すような問題の指摘が理想的です。

② 全ての沿線設備向けに多量の光ケーブルを敷設すると、事故リスクの増加や障害早期復旧を妨げるため、設備管理上望ましくない。

すべての設備に対処すると、設備故障による問題発生が増加するということは、想像に難くない話です。ですからここではまずは、設備故障による事故を想定した上で、どうやって設備を絞り込んだということを前提に問題点を洗い出すのが良いでしょう。

また光通信に関して新規設備であるという理由から、特別故障率が高という特殊事情があるならば、そのような根拠を添えて問題点の前提とすべきといえます。

4-2 解決策(技術的提案、4-1を改善に導いた方策)

① 設備の設置環境や特性毎に、極力既設設備に手を加えずに光化を実施した。

② 最寄の基幹光ケーブルに最も近い位置から必要最小限のアプローチ用の光ケーブルを敷設できる無切断後分岐工法を導入した。

解決策では技術部門、専門科目の技術を応用した解決策を提示版しなければなりません。そのためには前段の4−1で問題点を核心をつくことが必要で、 4−2では問題の核心を技術によって改善に導く方法論や原理、具体的方法についてます。

上記解決策の① は「極力既設設備に手を加えず」と言う目的ねらいを書いていますが、ではどんな技術でそれを可能にしたか、という本質的な記述がありません。試験官からすると物足りなく感じる危険性があります。そこで具体的に既存設備の出力をそのままに、信号変換装置を設けることによって、その二次側設備増することによってシステムを構成した事を述べると良いでしょう。

解決策②も「最寄の基幹光ケーブルに最も近い位置から必要最小限のアプローチ用の光ケーブルを敷設できる、」と云う狙いを示していますが、ではそれをどうやって実施したかという肝心の原理が書かれていません。すなわち光伝送はメタルと違って、 2分岐することができないため、複数の設備を直列に送り配線でつなげるしかないという事情があるわけで、そのような光伝送に由来する課題や技術を表現するとよいでしょう。

4-3 苦心した点(解決策を検討、遂行する上で検討した事)

① 約520kmの沿線の中で、メタルケーブルを使用している設備は何があるかを発見しなければならなかったこと。また、その設備の情報伝送方法の種類を全て把握し、元設備の改良の可否を検討すること。

② メタルケーブルは接触導通させれば電流が流れ、任意の個所で分岐が可能であるが、光ケーブルはそれが難しいため、回線構成の変更方法を検討すること。

更改による設備投資上の優位性については、法定耐用年数を使用してDCF法等により経済性の比較を実施し、最適な光の心線数(320心)と決定したこと。

①はどれだけ作用が大変かという作業量の多さの説明となっていますが、「苦心した」の本来の意味はこうした作用の大変さ、苦労ではなく、苦労を乗り越えるために発案したアイディアの独創性を言うものです。ですので①については、スピーディーに仮設にを分類するためいくつかの判断根拠でもってカテゴリー分けしたという事取り上げると良いでしょう。

また②については耐用年数の評価がに係る工夫であると言うことから、そういった評価自体が作業の中心に位置づけられていることが必要です。このため4−3でいきなり出すのではなく、 4−1、点4−2において耐用年数の評価に関する問題、課題を設定しておくべきといえます。

こうした作業の捕獲をコーチングによって分析指導することで、短時間で専門性の高い業績を組み立てることが可能なのです。同様な指導口頭試験コース、パーフェクトコースのスタート時点で全ての受講生性に対して行っております。

コーチング指導の素晴らしさがお分かりいただけましたか。本研究所では受講生様の進度に合わせて指導しています。論文の理解度が欠けていると判断ときや、業績についても新しい視点が必要と判断したときは、随時電話、スカイプにてご相談の時間を持つように講師の側からお知らせしております。このような方法で鉄道設計技士合格への道が最短となるよう努めています。

2017.09.02 建設部門・鉄道科目ITH様のH29年Ⅲ-2過去問練習指導

H29年、建設部門、鉄道科目のⅢ-2の問題はこうでした。

Ⅲ-2 平成28年熊本地震及び平成23年東北地方太平洋沖地震の実例と、それに伴う被害の状況を踏まえ、鉄道における地震防災及び減災対策について、以下の問に答えよ。

(1)鉄道の地震防災及び減災対策上考慮すべき項目を新線建設に関するもの、あるいは既存路線または施設に関すもののいずれかについて多面的に述べよ。

(2)上述した項目のうち、あなたが最も重要な技術的課題と考える項目を一つ挙げ、その現状と、課題を解決するための技術的提案を述べよ。

(3)あなたの技術的提案がもたらす効果を具体的に示すとともに、同提案がもつリスクを考慮した上で提案実行の際の留意点を述べよ。

それに対してITH様は次のように解かれていました。

(1)既存路線において地震防災及び減災対策上考慮すべき項目

①構造物全体系の安全性

地震動により構造物の全体系が破壊し、使用者や周辺の公衆へ危害を加えることがないこと。

②走行列車の安全な停止

高速で走行する特に新幹線では地震動を検知したらすみやかに停止させることで、列車の脱線転倒を防止し、旅客の安全を確保する。

③長期不通防止

地震動により構造物に損傷があっても軽微であり、復旧しやすい構造や環境を確保すること

④旅客の救済

駅間に列車が停止した場合は旅客を迅速に救済することが被害の拡大防止となる。そのために基地に救済列車を配備しておく。また列車から離れて避難する必要がある際は非常梯子を完備し、非常口までの距離方向表示を設置し、迅速な避難を助ける。

(2)地震防災及び減災に対する技術的課題

①技術的課題

構造物の全体系の安全性を確保することが最も重要であると考える。路線全体の耐震診断を単純化するために部材や断面性能毎の耐震性能を明らかにする。

そのためには下記の手順が必要と考える。

②-1 一次診断

耐震補強の必要有無を判別するために、診断すべき構造物を建設年代、準拠規準や地盤条件等により補強が必要な構造物を絞りこむ。

建設年代や準拠規準により設計地震動が異なり、旧規準ほど脆弱な傾向にある。また地盤条件により構造物の挙動は左右されるため、これら条件で絞りこむことにより耐震診断対象個数を限定することができる。

②-2 診断ケースの特定

耐震診断を行うべき構造物を地震動種別(L2地震動、振動周期の長いスペクトル1または加速度の大きいスペクトル2)や構造種類毎(構造物高さ、斜角の高架橋など)にグルーピングし、診断ケースを特定する。

応答値に影響を与える要素毎にグルーピングすることで、解析個数を特定することができる。特に斜角の高架橋など左右非対称の構造物は複雑な挙動をするため、二次診断で詳細解析を要するので、形状毎にグルーピングして解析数を最小化する。

②-3 二次診断

特定したケース毎にノモグラム、類似構造物の被害状況、既往の診断結果や動的解析により耐震性能を機械的に評価する。

(3)効果と留意点

効果1:診断により応答変位が明らかになることで効率的に列車の走行安全性を評価できる。

効果2:既往の診断結果を活用することでデータベース構築に繋がり、重複解析の防止や耐震診断の促進となる。

リスクとしては、活荷重比の大きい鉄道構造物での列車荷重が載荷された状態での構造物の応答履歴が明確になっていない。被災構造物の逆解析や模型実験で破壊履歴を解明することで改善できると考えるが、現時点ではそのような残存リスクに対して次のような危機耐性を向上する措置が必要である。

①地震作用の緩和

地震の揺れ自体を抑制するダンパーブレース装置等を採用する。

②構造物のフェイルセーフ

一部の部材が損傷しても全体系の破壊を防止する措置を採用する。例えば橋梁の沓が損傷しても鉛直方向の荷重のみを支持し落橋を防止する柱を配した自重補償機構など

③走行車両のフェイルセーフ

脱線しても逸脱範囲を抑制することで被害拡大防止を図る脱線防止ガードレール等を採用する。

上記の回答内容を一つ一つチェックしていきましょう。まず、「(1)既存路線において地震防災及び減災対策上考慮すべき項目」では

①構造物全体系の安全性

②走行列車の安全な停止

③長期不通防止

④旅客の救済

というように目標とする項目を挙げていますが、これは技術者の答えになっていません。 (1)問題では、そのような目標に対して、エンジニアとしてどう対処すべきかという考えを、例えば技術的なん提案や工学原理でもって表すことを求めています。また、

④旅客の救済

は、鉄道事業者の務めであって、エンジニアに求められている役目とは別と考えます。このような答えですと、技術士としての答えにふさわしくないので減点されてしまいます。

「(2)地震防災及び減災に対する技術的課題」では

①技術的課題

②-1 一次診断

②-2 診断ケースの特定

②-3 二次診断

この4項目を答えていますが、しかし問題文が違っていました。問題の要求はこのようになっていました。

あなたが最も重要な技術的課題と考える項目を一つ挙げ、その現状と、課題を解決するための技術的提案を述べよ。

つまり(1)で列挙した答えの内、解答者が技術的課題と考える項目をひとつを選びます。ですので課題を新たに考えるという問題では無いのです。

また、現状と、解決策を求められていますが、答案には「現状」が書かれていません。

次に(3)問題では、前段で提案した内容に対して留意点を述べるというものですが、答案に書かれている内容は問題文の趣旨とは違うようです。すなわち、提案内容は

②-1 一次診断

②-2 診断ケースの特定

②-3 二次診断

という3段階で構造物の耐震設計でを行うと言うものですが、しかし回答の効果の内容は、

効果1:診断により応答変位が明らかになることで効率的に列車の走行安全性を評価できる。

効果2:既往の診断結果を活用することでデータベース構築に繋がり、重複解析の防止や耐震診断の促進となる。

というように、提案した「3段階の耐震設計」による効果ではなく、単なる「診断」による効果となっています。

また「効果2」では、提案内容には書かれていなかった「既往の診断結果を活用する」方法によるものであり、これでは(2)に書いた内容と(3)の答えが対応しません。

ですので、まずは問題文で求められている項目に対して、解答の形式がぴったりと適合するように、答えの内容を合わせて行かなければなりません。こうした出題趣旨に合わせて回答を行うすることが、実際にはとても理解しにくいため、口頭説明によるコーチングによって指導を行っています。そうすることにより内容が深く理解されて回答が飛躍的に改善されていくということです。

実際のコーチング内容の録音内容を添付しますのでぜひお聴き下さい。

2017年建設部門、施工計画科目のⅡ-1-1予想問題の問題はこのように予想していました。

NO.1 2016-Ⅱ-1-1改

砂礫層と粘土層が交互に存在し、かつ支持地盤が30mの深度にある場合の場所打杭の施工法を2つ挙げ、それぞれについて目的と施工計画上の留意点を述べよ。

それに対してTKH様は次のように解かれていました。

1.オールケーシング工法、

目的:砂礫層は土の粘着力が無く掘削した地山は自立しないので、孔壁の崩落防止対策として、鋼管を挿入しながら鋼管内をハンマーグラブなどで掘削して、杭を造成していく。

留意点:掘削孔内が互層のため掘削中に鋼管内の掘削底面がヒービングやボイリングを起こさないように、孔内に注水して掘削内外の土砂重量とのバランスをとりヒービングやボイリングの起動力を低減しながら掘削する。

2.リバースサーキュレーションドリル工法

目的:砂礫層は土の粘着力が無く掘削した地山は自立しないので、孔壁の崩落防止対策として、比重の高い泥水を掘削内外に満たし掘削泥水を循環させながら地盤土砂との比重差を維持して掘削して杭を造成する。

留意点:孔壁崩壊防止のために、孔内の水位を変動させないように水位測定しながら注水掘削する。急な砂層への土質変化による逸水時には、給水ができるように水タンクなど設備を設置しておく。また被圧水による腹水に対しては、水位の上昇に対応できるように、地上側のスタンドパイプが延長可能なように予備のパイプを準備しておく。

答案を逐一チェックしていきましょう。まず、

1.オールケーシング工法、

目的:砂礫層は土の粘着力が無く掘削した地山は自立しないので、孔壁の崩落防止対策として、鋼管を挿入しながら鋼管内をハンマーグラブなどで掘削して、杭を造成していく。

留意点:掘削孔内が互層のため掘削中に鋼管内の掘削底面がヒービングやボイリングを起こさないように、孔内に注水して掘削内外の土砂重量とのバランスをとりヒービングやボイリングの起動力を低減しながら掘削する。

■ここでは「砂礫層は土の粘着力が無く掘削した地山は自立しないので」といったケーシングを使用する根拠について触れていますが、あまり難しい話ではなく、単刀直入に工法の中身について議論すべきだと考えます。

逆に出題者が求める「砂礫層と粘土層が交互に存在し、かつ支持地盤が30mの深度」に対する答えが見当たらず、こうした

求められていることに対して単刀直入に回答する

ことが、優れたコンサルタントの姿勢として大事だといえます。

2.リバースサーキュレーションドリル工法

目的:砂礫層は土の粘着力が無く掘削した地山は自立しないので、孔壁の崩落防止対策として、比重の高い泥水を掘削内外に満たし掘削泥水を循環させながら地盤土砂との比重差を維持して掘削して杭を造成する。

留意点:孔壁崩壊防止のために、孔内の水位を変動させないように水位測定しながら注水掘削する。急な砂層への土質変化による逸水時には、給水ができるように水タンクなど設備を設置しておく。また被圧水による腹水に対しては、水位の上昇に対応できるように、地上側のスタンドパイプが延長可能なように予備のパイプを準備しておく。

■ここで最初に述べなければいけないのは「リバースサーキュレーション」の意味です。この工法では泥水を坑口から注ぎ込んで降下させ、坑先に設置したパイプから吸引して、管内を上昇流によって吸い上げるというものです。この時泥水の流れによって、坑先からの掘削土砂を同時に吸い上げるで地上まで排出します。泥水は土砂の搬送の役目と、高い比重によって坑壁を崩壊しないように守る役目を担っているわけです。こうしたや原理的な工法の説明を単刀直入にすべきです。

後半部分では、水位測定や水タンク設備、予備パイプなど、必然的に必要となるユーティリティー設備などに言及していますが、あまり本質的な内容とは言えません。誰がやっても必ず必要となるこうした設備は、あえて提案しなくとも前提事項として包含されていると考えて問題ありません。そんな無駄な記述に文字数をさくのではなく、

留意点として書くべき事は施工の品質管理成の工夫や改善策

です。この工法に由来して発生するスライム問題や鉄筋の取り扱い、ケーシングの引き抜き・・といった事項について確実に行う方法を提案すべきなのです。

H28年、機械部門、機械設計科目のⅢ-1の問題はこうでした。

Ⅲ-1 「失敗学」では、起こってしまった失敗に対し、物理的、人為的な直接原因と、背景・環境・組織を含む根本原因を究明する。それらの原因分析から教訓を得て、同じような失敗を繰り返さないように対策を講じる。また得られた知見を社内の他部門や公共に対して公開することで水平展開をはかる。すなわち、①原因究明、②失敗防止、③知識配布が「失敗学」の核となる。既存製品に不具合が発生し、あなたが原因究明と再発防止の責任者であるとして、次の設問に答えよ。

(1)強度不足など製品不具合の直接原因の例を1つ挙げ、それに至る根本原因として考えられるものを多面的に述べよ。

(2)(1)で述べた根本原因のうち、あなたが重要と考えられるものを1つ挙げ、再発防止をはかるための提案を示せ。

(3)(2)の提案だけでは、防止しきれないリスクあるいは限界について説明せよ。

それに対してKNN様は次のように解かれていました。

(1)製品不具合の直接的原因の例

フィルム搬送設備においてステンレス製φ60長さ300mmの原反軸が衝撃荷重により折れた。衝撃荷重発生の原因は、フィルム径を測定している接触式ローラーエンコーダーに跳ねや滑りが発生し計測ローラーの回転が止まることで原反軸が急加減速を繰り返し衝撃荷重が発生する。

根本的原因

①強度計算で衝撃荷重に対する安全率を考慮した設計をしていなかった。

②原反フィルムの品質が悪く、表面が波打っているため測定用ローラーが跳ねる。

③制御不具合の症状が稀にしか起きない現象だったため発見できなかった。

④モータの急加減速に対するサーボモータへのソフトリミットがなかった。

(2)重要な原因と再発防止の提案

重要な原因として強度設計を挙げる。再発防止は衝撃荷重発生を含めた強度設計の

実施を行う。定常作業では原反軸に衝撃荷重は発生しないが、非定常作業時や

今回のような制御不具合時に原反軸への衝撃荷重が発生する可能性がある。そのため、強度計算時の安全率は15倍として設計応力が材料許容応力を超えないようにする。

(3)防止しきれないリスク。

①メンテナンス作業や原反交換時に原反軸に過負荷を与えてしまうことによる破損。

②洗浄剤等の薬品が誤って軸へ付着してしまうことで発生する軸腐食による強度低下。

③設備設置環境の変更にて設備設置場所の温度が低下した場合の低温脆性破壊。

上記の回答内容を一つ一つチェックしていきましょう。まず、

(1)製品不具合の直接的原因の例

根本的原因

①強度計算で衝撃荷重に対する安全率を考慮した設計をしていなかった。

②原反フィルムの品質が悪く、表面が波打っているため測定用ローラーが跳ねる。

③制御不具合の症状が稀にしか起きない現象だったため発見できなかった。

④モータの急加減速に対するサーボモータへのソフトリミットがなかった。

■「安全率を考慮していない」とか「表面が波打っている」とかいう、本来はありえない誤った状況にあるものは、そのような状況に至らしめた他の原因があるはずで、根本原因がまだ掘り下げられていないと考えられます。したがって問題はこうした

好ましくない状況をそのまま表すのではなく、その根本となる原因まで分析してから表現すべき

なのです。

(2)重要な原因と再発防止の提案

重要な原因として強度設計を挙げる。再発防止は衝撃荷重発生を含めた強度設計の実施を行う。定常作業では原反軸に衝撃荷重は発生しないが、非定常作業時や今回のような制御不具合時に原反軸への衝撃荷重が発生する可能性がある。そのため、強度計算時の安全率は15倍として設計応力が材料許容応力を超えないようにする。

■「再発防止は衝撃荷重発生を含めた強度設計の実施を行う」は具体的に何であるを行うべきが書かれていませんので、ここは本来は強度設計の方法論を具体的に言及すべきです。

その次の「定常作業では原反軸に衝撃荷重は発生しないが、非定常作・・可能性がある」では衝撃荷重の可能性についての冗長な記述になっており、こうした前提事項に触れるのではなく、結論として再発防止をどう行うかという対策を明記すべきです。つまり、

話の流れを逆行させないで原因、課題、解決策の順に整然として述べていかなければならない

ということです。

(3)防止しきれないリスク。

①メンテナンス作業や原反交換時に原反軸に過負荷を与えてしまうことによる破損。

②洗浄剤等の薬品が誤って軸へ付着してしまうことで発生する軸腐食による強度低下。

③設備設置環境の変更にて設備設置場所の温度が低下した場合の低温脆性破壊。

■ここでも「原反交換時に原反軸に過負荷を与えてしまう」とかなぜそうなるかがわからない記述が見られます。

また「薬品が誤って軸へ付着してしまう」とヒューマンエラーについての記述も見られます。「温度が低下した場合の低温脆性破壊」とは、実際マイナス何十度の超低温になる可能性があるのか一般的な前提条件からは想定しにくい特殊環境です。もしそのような

極限環境になることがあり得るとしたら、(1)(2)の段階で前提条件として宣言しておく

べきでしょう。

2017.05.19 機械部門・流体工学科目TNM様の過去問練習指導

H28 年機械部門、流体工学科目、Ⅱ-2-2の問題はこうでした。

Ⅱ-2-2

近年、流体機械を定格負荷よりも低い負荷(部分負荷)で運用するケースが多くなっている。あなたが担当している流体機械について、従来より格段に低い部分負荷で運用することの要請を受けた。そのような部分負荷運転に伴う性能や信頼性に関する問題に対処する技術責任者として下記の内容について記述せよ。

(1)あなたが担当する流体機械を特定し、求められる部分負荷を仮定して、その部分負荷時における問題点(効率や信頼性等)を述べよ。

(2)(1)で述べた問題点の中から1つ選び、それを回避する方法を具体的に述べよ。

それに対してTNM様は次のように解かれていました。

(1).1)排煙脱硝装置

火力発電所における排ガス処理装置

2)部分負荷時における問題点

a) 排ガス流速低下による脱硝効率の低下

b)排ガス流速低下によりダクト曲がり角における乱流,偏流の発生。

c)排ガス温度低下によるSOxの付着による脱硝性能低下。

(2).b)の回避する方法

a)ダクト曲がり角における整流板の設置

b)触媒上の石炭灰を除去する装置スートブロアの設置

c)脱硝装置入口で、石炭灰侵入防止のための金網の設置

(3)a)普段使用する部分負荷がある場合、CFDで、排ガスの流れを確認し、

流れの偏差を見て、整流板の角度を調整

b)排ガス流れの均一度合いは、レイノルズ数により判断する。

c)スートブロアを設置する場合、触媒に対しての吹き飛ばす向きを判断する。

この答案について一つ一つチェックしていきましょう。まず最初の(1)です。

(1).1)排煙脱硝装置

2)部分負荷時における問題点

a) 排ガス流速低下による脱硝効率の低下

b)排ガス流速低下によりダクト曲がり角における乱流,偏流の発生。

c)排ガス温度低下によるSOxの付着による脱硝性能低下。

■この部分負荷時における問題点の a)として「 排ガス流速低下による脱硝効率の低下」を挙げていますが、一般的に流量が経過した時には、こうした浄化装置などの装置効率は、低下するのではなく上昇するのが普通です。ですので

明らかに現実と逆の現象を挙げてしまうと理解しにくい結果となります。

実際説明するのに苦慮することになりかねません。

(2).b)の回避する方法

a)ダクト曲がり角における整流板の設置

b)触媒上の石炭灰を除去する装置スートブロアの設置

c)脱硝装置入口で、石炭灰侵入防止のための金網の設置

■ここでは流体の問題ではなく「石炭灰」が取り上げられており、実はこれが本業績の最大の問題であったと言うことが伺えます。もしそうだとしたら、同じ流体であっても

ガスのみの流体ではなく、 「石炭灰」とガスの2つからなる二相流問題

として最初に宣言しておくべきでした。

(3)a)普段使用する部分負荷がある場合、CFDで、排ガスの流れを確認し、流れの偏差を見て、整流板の角度を調整

b)排ガス流れの均一度合いは、レイノルズ数により判断する。

c)スートブロアを設置する場合、触媒に対しての吹き飛ばす向きを判断する。

■ここでは留意点を書かねばならないのですが、その内容は検討作業や結論が未定の作業内容になってしまっています。そもそも何のために留意点が求められるのか、と言うと、それは

技術士の提案力や品質管理能力の高さを見るため

です。一般的にコンサルティング業務は進捗するにつれてたくさんの問題が発生するものでして、そうした問題を乗り越えて、当初目的とした品質を提供するには、改善の提案を毎日行っていく必要があるわけ、こうした能力は技術士のコンピテンシーと位置づけられています。ですからこうした

改善の提案をたくさんできる技術士は優れた技術コンサルタントだとみなされる

るのです。

2017.05.18 建設部門・施工科目FRY様の過去問練習指導

2016/H28年建設部門、施工計画科目のⅢ−1の問題はこうでした。

我が国の労働人口が総じて減少する中で、将来にわたる社会資本の品質確保を実現するために、その担い手(建設技術者、建設技能労働者)の中長期的な育成及び確保を促進するために対策を講じる必要があると考えられる。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)担い手不足が生じる要因を2つ挙げ、それに伴って発生する施工分野の課題を記述しなさい。

(2) (1)で挙げた課題について、あなたが実施できると考える具体的な対応策と期待される効果を、発注者、受注者等の立場を明確にした上で記述しなさい。

(3)担い手不足に対応するために、建設部門全体で取組むべきとあなたが考える方策を記述しなさい。

それに対してFRY様は次のように解かれていました。

1.担い手不足の要因と施工分野の課題

【担い手不足の要因】

(1)入職者の減少:建設部門の担い手は、平成9年ピーク時の75%に減少した。これは、長期にわたった建設投資の減少による労働市場の縮小、少子高齢化に伴う労働人口の減少、3Kと云われる建設業の労働環境マイナスイメージ等により、この18年間で入職者が半減したことが主な要因である。

(2)建設需要の増加:我が国の建設投資は、平成4年をピークとして平成22年までに半減したが、以後この5年間で20%増加した。これは、東日本大震災復興対策、異常気象災害等の自然災害対策、急増する老朽化インフラの維持更新など生活及び安全確保のインフラ整備、ならびにオリンピック・パラリンピック準備に係る建設需要の増加が主な要因である。

【施工分野の課題】

(1)入職者確保のための、快適性向上、安全確保など処遇、労働環境の改善

安全で快適な職場づくりにより、処遇・労働環境のマイナスイメージを排除し、入職者を確保する。

(2)若手担い手早期育成のための、関係部門の知見・ノウハウなど活用した効果的教育訓練の推進

人材確保・育成部門の知見、ノウハウ等を活用した効果的教育訓練を職業訓練校に展開することにより、人手不足で弱体化したOJT教育を補い、若手への技術・技能継承と早期育成を促進する。

(3)生産性向上のための、ICT、IoT等新技術、PCa等新工法の活用

情報新技術、新工法などの活用により、建設生産分野での省力化、効率化、高度化を拡大し、人手不足を凌ぐ生産性向上を推進する。

2. 具体的な対応策と期待される効果

受注者の立場として、

(1)対応策:未経験者からも好感の持てる、快適な職場への改善及び作業の危険性排除など労働環境の改善

【期待される効果】若手未経験者の入職を促し、人手を確保することで、品質・工程が確保できる。また、人手不足によるムリを軽減し、長時間労働の改善、休日の確保など労働環境を改善できる。このことで、入職者の定着も促進できる。

(2)対応策:中核技術者・技能者による社内研修及び外部教育訓練機関での担い手研修の導入

【期待される効果】人手不足により弱体化したOJT教育を補い、若手担い手への技術・技能継承確保と担い手の早期育成ができる。また、中核技術・技能者の現場負担を軽減できる。

(3)対応策:ICT建設機械などICT、IoT技術の活用促進

【期待される効果】情報制御の機械・器具を適所で活用することで、作業が省力化、効率化、高度化できる。また、未熟練技能者まで就業機会が拡大することで、人手不足と重労働を軽減するとともに、技能習熟度に依存しない品質確保と作業能率向上が促進できる。

3. 建設部門全体で取組むべき方策

(1)適正な工期設定による労働環境の改善

受発注者間で工程管理情報を共有するなど連携を強化し、適正な工期設定を行うことにより、作業のムリを排除し、長時間労働の改善、休日確保など労働環境の改善を推進する。

(2)効果的教育訓練による担い手の早期育成の推進

ゼネコン、専門工事業、教育訓練機関など人材確保・育成部門が連携し、知見、ノウハウなど教育訓練資源を共有、活用して、カリキュラム、教材等準備する。これに基づく効果的な教育訓練を、職業訓練校など教育訓練機関で実施、水平展開することにより、若手担い手の技術・技能継承の確保と早期育成を促進する。

(3)ICT、IoT新技術、PCa等新工法の活用による生産性の向上

調査・設計、施工、維持管理など建設生産部門が技術情報等を共有し、連携して、適所にITC、IoTなど情報新技術、PCaなどの新工法を導入、活用する。これにより、建設生産システムの省力化、効率化、高度化を推進し、人手不足を凌ぐ建設生産性の向上を促進する。

まず最初の書き出し (1)入職者の減少 において要因の書き方に若干誤りがありました。

建設部門の担い手は、平成9年ピーク時の75%に減少した。これは、長期にわたった建設投資の減少による労働市場の縮小、少子高齢化に伴う労働人口の減少、3Kと云われる建設業の労働環境マイナスイメージ等により、この18年間で入職者が半減したことが主な要因である。

■「この18年間で入職者が半減したことが主な要因」と書かれていますが、これは結果であって、正解の要因はその前に書かれていた

- 長期にわたった建設投資の減少による労働市場の縮小

- 少子高齢化に伴う労働人口の減少

- 3Kと云われる建設業の労働環境マイナスイメージ等

この3つです。要因として示すべきものを取り違えてしまってはいけません。

その後の記述は2ページ目においては問題なく書かれていました。そして 3.建設部門全体で取り組むべき方策について、10分掘り下げて提案内容が示されていませんでした。個々に見ていきましょう

(1)適正な工期設定による労働環境の改善

受発注者間で工程管理情報を共有するなど連携を強化し、適正な工期設定を行うことにより、作業のムリを排除し、長時間労働の改善、休日確保など労働環境の改善を推進する。

■ここは提案をしっかり述べるところをですが、答の後半は「作業のムリを排除し、長時間労働の改善、休日確保など労働環境の改善を推進する。」など、効果なのか目的なのかよくわからない記述に発散しています。ここはしっかりと連携強化によってどのように労働環境改善するかの提案をすべきところです。

(2)効果的教育訓練による担い手の早期育成の推進

ゼネコン、専門工事業、教育訓練機関など人材確保・育成部門が連携し、知見、ノウハウなど教育訓練資源を共有、活用して、カリキュラム、教材等準備する。これに基づく効果的な教育訓練を、職業訓練校など教育訓練機関で実施、水平展開することにより、若手担い手の技術・技能継承の確保と早期育成を促進する。

■「ゼネコン、専門工事業、教育訓練機関など人材確保・育成部門が連携し」とありますが、しかしながら連携によって行なわれる巧みな担い手育成内容についてはどこにも書かれていません。複数の団体が寄り集まるだけでは「部門全体で取り組むべき方策」とは言えません。ここは、話を発散させることなく建設業が連携してどう巧みに対応するか、その具体的な提案を述べるべきです

(3)ICT、IoT新技術、PCa等新工法の活用による生産性の向上

調査・設計、施工、維持管理など建設生産部門が技術情報等を共有し、連携して、適所にITC、IoTなど情報新技術、PCaなどの新工法を導入、活用する。これにより、建設生産システムの省力化、効率化、高度化を推進し、人手不足を凌ぐ建設生産性の向上を促進する。

■ここでも「共有し、連携して、適所に・・を導入、活用する。」とどうやって行うか具体的な提案内容がありません。末尾の文章は「これにより、建設生産システムの省力化、効率化、高度化を推進し、人手不足を凌ぐ建設生産性の向上を促進する。」と、結果としての効果、目的みたいな記述に発散してしまっています。ここでもICTを活用した生産性の高い改善策について具体的に提案すべきだと言うことです

問題IIIの3ページ目はしっかりと提案を書くところですので、その前提となる目的や狙いといった前提事項に話を逆光させてはいけません。

答案の流れが、原因、課題、対策という論理的な1方向の明快な流れに

なるように、規律を持って全体を構成していかなければならないということです。

2017.05.16 総合技術監理部門OGT様の過去問練習指導

H28年総合技術監理部門の問題はこうでした。

近年,科学技術は急速に進展しており,新しい技術の導入によって様々な事業活動がその内容や形態を変化させている。このような科学技術の進展に関心を払い,それに見合ったより高度な業務を遂行できるように日々努めることは,総合技術監理部門の技術士に要求される重要な役割の1つである。 そこで,あなたがこれまでに経験した,あるいはよく知っている事業(事業全体若しくはその一部である特定の業務,継続的若しくは繰り返して行う複数プロジェクトの集合体などでもよい。)を1つ取り上げ,その事業において最近の科学技術の進展が引き起こした事業の内容や形態の変化とその影響,及び将来の科学技術の進展に伴ってその事業の内容や形態が大きく変化する可能性とその変化が及ぼす影響や課題などについて,総合技術監理の視点から以下の(1)〜(4)の問いに答えよ。ここでいう総合技術監理の視点とは,「業務全体を俯瞰し,経済性管理,安全管理,人的資源管理,情報管理,社会環境管理に関する総合的な分析,評価に基づいて,最適な企画,計画,実施,対応等を行う」立場からの視点をいう。

(1)本論文においてあなたが取り上げる事業の内容を次の①〜③に沿って示せ。この際,以後の問い(2),(3),(4)の解答に必要な内容を含めて記すこと。 (問い(1)については,問い(2)と併せて答案用紙3枚以内にまとめ,解答せよ。) ① 事業の名称及び目的を記せ。 ② 事業の規模及び担当する組織の人数や構成を記せ。 ③ 事業の置かれている背景状況及び事業上の制約を示し,それを踏まえて事業内容の概略を記せ。

(2)取り上げた事業に最近(必ずしも直近でなくとも,5年前とか10年前でもよい。)導入された技術で,事業の内容や形態に比較的大きな影響を与えたものを1つ取り上げ,この技術導入によって,事業の内容や形態がどのように変化したか,またその変化の影響はどのように評価できるかを,次の①〜③に沿って示せ。 (問い(2)については 問い(1)と併せて答案用紙3枚以内にまとめ,解答せよ。)

① 取り上げる技術の名称とその機能及びこの技術が導入された理由を記せ。

② この技術導入により事業の内容や形態がどのように変化したかを記せ。

③ この技術導入による事業への影蓉について,その評価をメリット,デメリット,トレードオフ等に留意して記せ。

(3)遠からぬ将来(将来の具体的な時期は問わない。),新技術の導入により,この事業にいま存在する課題の1つが,部分的あるいは完全に解決されるであろう状況について,次の①〜③に沿って示せ。 (問い(3)については,答案用紙を替えて1枚以内にまとめよ。)

① 想定する新技術の名称とその機能を記せ。

② この新技術により部分的あるいは完全に解決されるであろう課題を記せ。

③ この新技術導入により課題がどのように解決されるか,また解決されない部分があるとしたらそれは何かを記せ。

(4)さらに違い将来(将来の具体的な時期は問わない。),より一段と進んだ将来技術(その実現性は問わない。)により,この事業に存在する課題のいくつかが解決され,事業の内容や形態が大きく変化する可能性について,予想される変化の状況及びこの将来技術が導入されたとしても残るであろう課題等について,次の①〜③に沿って示せ。 (問い(4)については 答案用紙を替えて1枚以内にまとめよ。)

① 想定する将来技術の名称とその機能を記せ。

② この将来技術の導入により事業の内容や形態がどのように変化するであろうかを記せ。

③ この将来技術が導入されたとしても残るであろう課題,また導入により新たに生じる可能性のある課題を記せ。

それに対してOGT様は次のように解かれていました。

(1)事業内容

①事業の名称と目的

a)〇〇環状高速道路

b)交通渋滞の解消と地域経済の活性化

②事業の規模と組織

c)全長〇kmのRCボックスカルバート地下構造物

d)18名のうち、直用7名・非直用11名で運営

③事業の背景状況と事業上の制約

e)自然豊かな環境であり、住宅密集地でもある

f)高速道路早期開通に向けた工期短縮と周辺居住環境の維持

(2)科学技術導入による事業内容の変化 (科学技術導入が今回のテーマ)

①a)技術の名称とその機能及び導入された理由

a)高流動コンクリート

b)締固め作業を行わなくても材料分離抵抗性を損なうことなく流動性を高めたコンクリート

c)コンクリート打込み作業の合理化や高密度配筋構造物への充填性を改善するため

②新技術導入による事業内容・形態の変化

1)省力化・省人化が可能となったことで、少人数での施工管理が可能となった

2)バイブレーター等の締固め機が不要となったため、夜間作業が可能となった

③将来技術導入による事業へのメリットとデメリット及びトレードオフ

a)業務の軽減・耐久性の向上・工期短縮

b)コンクリート材料費のコスト増

c)従来工法より少ない人数、少ない工事日数で同じ工事量の消化が実現できたが、コンクリート材料費はコスト増になった

(3)将来技術導入による課題

①技術の名称とその機能

a)配筋アシストロボット

b)鉄筋重量を負担することなく、ロボット操作者が鉄筋の移動を意のままにサポートすることができる

②新技術導入により解決されるであろう課題

1)人的資源問題 2)生産性向上 3)安全性向上

③新技術導入による課題の解決と解決されない部分

e)重量鉄筋組立に要する人員の削減・人とロボットの協同作業による生産性向上・危険作業をロボットが補うことによる安全性向上

f)発注者の要求品質を満足する配筋間隔及びかぶり等の鉄筋組立精度を確保すること

(4)遠い将来技術導入による課題

①技術の名称とその機能

a)人工知能と連動した道路構造物の維持管理

b)道路構造物に内蔵したセンサーによって劣化範囲を早期に自動抽出し、その結果をもとに人工知能が当該範囲の劣化状況を診断・分析する。そして、必要な場合には、ロボット技術等との連携により自動的に補修・補強する機能を持つとともに、交通システムとも連携して、工事規制による交通渋滞を回避するための道路網を自動的に再構築し、工事に伴う交通渋滞の緩和につなげる機能も併せ持つ

②新技術導入による事業内容・形態の変化

1)道路構造物のひび割れ・漏水補修作業・補強作業が不要となる

2)道路構造物の定期点検・維持管理・診断業務が軽減する

③残るであろう課題と新たに生じる課題

c)人工知能は、技術者と同じ判断を学習させることから、個人の技量などで道路構造物の診断結果にばらつきが発生しないこと

d)人工知能から入手される膨大な道路構造物データの紛失・流出及び情報漏洩防止対策

上記の解答の中でトレードオフについて書かれています。何故トレードオフが求められるか分かりますか。

トレードオフは、「あちら立てればこちら立たず」という解決が難しい問題の典型です。このため解決には高度なマネジメントが要求されます。ですから、出題者はそのマネジメント力を測るためトレードオフ事例を挙げさせて、

どう巧みに解決したかを求めている

のです。そしてそれによって採点します。

したがって、トレードオフの要求に対しては、

何がトレードオフであるかを示すだけでは不十分で、トレードオフを解決するにはどうすべきかまで述べる

ことが肝要です。そのように書けば、高いコンピテンシーがあると試験官は認めること間違いありません。

2017.05.14 建設部門・鉄道科目ITH様の過去問練習指導

H28年、建設部門、鉄道科目のII-1-1問題はこうでした。

II-1-1 踏切事故の現状と課題を簡潔に述べるとともに、事故防止のための方策3つ挙げ、その内容を述べよ。

それに対してITH様は次のように解かれていました。

1.踏切事故の現状

我が国の鉄道運転事故の4割は踏切事故が占める。踏切事故は踏切横断者(自動車、歩行者)が列車接近直前横断により渡り切れないこと、落輪やエンスト等による停滞により踏切内に取り残されてしまうことにより発生している。

2.踏切事故の課題

交通弱者も含めてすべての踏切横断者が列車接近前に踏切を渡り切ることができるように列車接近を警報すること、また踏切を円滑に通行することができるように設備を整えること

3.事故防止の方策

1)踏切横断者への警報装置の増強

3、4種踏切を警報機と遮断機のある1種化へ改良、全方位警報機への取替え

2)列車運転士への停止信号の現示

障害物検知装置、非常停止ボタン、踏切内照明

3)踏切道の安全性向上

踏切道の拡幅、歩車分離、カラー舗装、踏切前後の交通規制の見直し

この日の指導では、

- 現状分析の要因は根本的原因まで分析すること

- 課題の立案は要因をもとに技術的な視点でもって前向きに提案すること

- 方策の項では具体的に何をどうするか説明すること

の3点を申し上げました。

現状分析の要因は根本的原因まで分析すること

踏切事故の現状についての分析では踏切横断者が渡り切れないことや踏切内に取り残されてしまうことが要因とされていましたが、しかしこれらは結果としての現象であってその根本原因品を明らかにしないと対策が立案できません。

そこで踏切横断者が渡り切れないのはなぜか。歩行路の形状や踏切の時間間隔が短いためです。また、踏切内に取り残されてしまうのは踏切内での車のすれ違いが円滑に行えないからだと言うことがわかりました。こうした根本原因である分析できると課題は明確に一覧できます。

課題の立案は要因をもとに技術的な視点でもって前向きに提案すること

課題の内容が「踏切を渡りきることができるようにする」となっていましたがこれは、事故の要因である「踏切を渡り切れない」の言葉を逆にしたに過ぎません。これでは解決の視点が見えていません。

そこで課題を述べる時は技術的にどう結果を書いていくかということを具体的に考えねばならないのです。ここでの問題、すなわち踏切を渡りきることができない要因が歩行路の形状にあることから、それらを改善していくことが渡りきる事を可能にさせると考えられます。

方策の項では具体的に何をどうするか説明すること

方策の内容は具体的に何をどうするかということを述べなければなりません。解答では「 3種、4種の踏切を1種に変更する」と言うこれは国土交通省が鉄道会社の方針です。

しかしこれでは何の意味が解りません。すなわち踏切が、警報だけでなく遮断機のある踏切するということ、また運転士の停止信号を送るための非常停止ボタンを設置することも必要です。

まとめ

こうした現状分析と課題設定方策の提案に関する具体的な案問いに答えること言って技術士の考え方を比較に伝えること、コミニケーション方正しく行うことなどを指導しました。後者要素は細かい事ではありますが技術士試験に置いて受験者のコンピテンシーを正しく伝え信頼性を高める事は間違いありません。

2016.10.17 総合技術監理部門の「業務経歴」の作成

業務経歴作成において、まず考えるべきことは簡潔さです。そして限られた文字数でコンピテンシーをいかに表現するかということになります。

従来から、業務経歴とは面接の際に試験管が受験者の経験の専門性の度合いを判断するため、業績を客観的に表現すべきだと考えられてきました。このため物件名や実際の仕事の名称(発注者が命名した公的な業務名)がふさわしいと考えられてきました。しかし、こうした物件を表す名称を見たところで個人の業績は推し量ることができません。いくらその受験者が工夫や貢献をしたとしても、肝心の貢献内容がわからない限り業績の善し悪しを判断することはできないわけです。

また業務の価値はその結果である成果によって評価することができますが、こうした成果についての内容もあまり一般的には業務内容に盛り込むべきとは考えられていないようです。

しかし、コンピテンシーの見地から考えますと個人の業績にを評価するのに、物件のグレードもさることながらその個人の貢献や、技術応用、業務の成果などは業績のレベルを評価する上で欠かせない重要なファクターだといえます。技術者というものは言われたことを仕様書通りに作成するのが務めではなく(それは最低限の仕事内容であって)、実際には次々と発生する問題を解決して、品質を目標レベル以上に維持し続けることが務めだといえます。この為には日々業務を分析し課題立案、技術応用それから工夫をしながら業績が改善するように貢献していくことが求められています。そしてこうした技術者の貢献の結果として、経済的な針は技術的な成果が得られるわけです。

試験官の採点の観点の背景には、コンピテンシーの概念が自然と備わっておりまして技術的な貢献があって成果が生まれているということがわかると必ず評価点が高くなります。これは文部科学省が定めた合格基準であって私の個人的な見解ではありません。もし疑問のある方は文部科学省のホームページをご覧になってください。国の方針ですので、まず間違いない言うことです。

こうしたコンピテンシーの原理に従って、当研究所の指導では、

- 物件業績の名称は専門的業務内容を表現しているか。

- 物件の規模やスペックは専門的レベルを話しているか。

- 技術士の部門科目を代表する技術が応用されているか。

- 技術を応用した貢献や工夫が行われているか。

- 技術貢献にふさわしい成果が生まれているか。

というような点をチェックして業務内容を作成してきます

2016.9.17 業績論文(業務内容の詳細)の「現時点で改善すべき事項」とは

「現時点で技術的に改善すべき点」とはなにか

現時点で技術的に改善すべき点とは何か、と問われる時がよくあります。この意味は単にまずかった点をどう直したらよいかという対策を求めているわけではありません。出題者の狙いは、業績についてPDCAを行いそのチェックをどう行ったか。かつその不具合から何を学んだかという知見を求めているのです。

というのは、失敗から学ぶと言う能力が技術者のコンピテンシーの高度な領域に属するため、業績の反省から体験に基づいた知識学習ができているかということを問いかけているわけです。これによって専門家かどうかを端的に判断することが可能なのです。

例えば鉄道に関する次のような「改善すべき点」を書かれていたとします。

レール交換後の検査数値は良化したものの、体感における小さな左右動揺が残存している。交換後は左レールの高低変位-6mmが検出されており、動揺検査は左側へ偏った加速度の作用が記録された。このことから今後の課題は、左右動揺の解消だけでなく、動的な高低変位に起因する加速度の作用を予見することである。

現時点では、レール上下方向の変位の修正を施工すべきであったと考えている。

この答案の末尾の文は、不具合に対する対策を示したに過ぎず、ここで得られた知見を述べたものでありません。ですので本来は、

「この体験を通して・・・であることがわかった」、「・・という知見が得られた」

と言うような一般的なノウハウが獲得されたことを表現することが望ましいでしょう。

本講座では、問題文の問い毎に、出題者の意図を分析して、何を求めているかを音声ガイドで説明して、出題者の意図を明確に理解しながら解答するように指導しています。このため、大きな意味の取り違えをすることなく誰でも確実に、点を取れる解答が出来るようになります。

2016.9.13 技術的体験チェックシートによる業績指導 建設部門・道路

技術士合格への道研究所の指導では体験論文(業務内容の詳細)を書く際に、技術的体験チェックシートというフォーマットに書いて、業績のプレゼンテーションを仕上げていきます。

このフォーマットは次のような項目からなっています。

1. 名称、時期

2. 立場

3. 業務概要(物件・対策の概要、自分の成果・貢献を宣言する。)

①規模

②技術

③貢献

④成果

4. 技術的問題点と解決方法

4-1 技術的問題点

4-2 解決策

4-3 苦心した点

5. 解決策の妥当性

5-1 独創性、先駆性はあるか

5-2 応用性、汎用性はあるか

5-3 経済的評価

5-4 環境保全効果

6. 現時点での評価

7. 現時点での改善策

8. 技術的課題、将来展望

それぞれの役割と狙いを補足説明します。

1. 名称、時期は省略するとして、2. 立場は、指導監督的立場がわかるように書きます。

3. 業務概要では、仕事の経緯や成り行きではなく、物件・対策の概要、自分の成果・貢献を宣言するようにします。こうすることによって冗長な表現を避けるとともに、業績の評価に必須な項目を単刀直入に表現することが可能です。。)

4. 技術的問題点と解決方法では、問題点を解決策を論理的に結びつけて、考え方の論理性を示します。

4-1 技術的問題点では、目標と現実の差、被害、望ましくない状況をお話します。誤解しやすいのは、仕事上のやるべき事、すなわち業務課題ではないということです。

4-2 解決策は、最も大事な技術的提案です。これは4-1の問題点を改善に導いた方策として、対になるように表現します。

4-3 苦心した点は、解決策を検討・遂行する上で検討した事を意味します。解決する上で考案した工夫やアイデアを書くところです。解決策の独創性を示すのに役立ちます。

5. 解決策の妥当性は、業務に対する評価や改善効果、目標到達度など、どれだけ解決策が貢献に飛んでいたかを示すものです。

5-1 独創性・先駆性は、技術的提案の価値を判断する大地の評価です。独自性があるとは、ただ単に「他事例がない」では不十分で、提案することに新しい価値をせるものでなければなりません。

5-2 応用性・汎用性は、実施した成果がその物件に限定されるものではなく、同技術を適用することにより他の物件でも成果を展開できる、すなわちマーケットの大きさや市場貢献可能性を意味しています。

5-3 経済的評価は、事業主、クライアントの利益、すなわち省エネ量やもうけ、節約金額を意味します。誤解しやすいのは、技術検討が楽になるなど、成果の対象がクライアントではなく技術者自身に供されるものは経済的評価としてふさわしくありません。

5-4 環境保全効果は、近年普及した環境に対しても経済評価を取り入れ、トータルで成果を評価する考え方を表現します。

6. 現時点での評価は、技術や社会情勢の変化、自分のレベル向上を考慮した上での現時点で考えられる反省点です。これは業績に対する反省や改善を目指す考え方を示すものであり、 pdcaのチェックに相当します。業績論文でこの現時点での評価が求められる理由は、このような能力が専門家に固有の能力であることから、エキスパートとしての能力を測る端的な指標と考えられているからです。

7. 現時点での改善策は、上記の現時点での評価に対して、最新の解決方法、法規制、コスト安、海外輸入品などでの対処方法を示します。

8. 技術的課題、将来展望は、現時点で対策を行ってもまだ残っている改善すべき点を示したり、今後の動向予測をするものです。この項目も継続的な専門分野の経験を必要とすることから、専門家の能力を表す指標として捉えられています。ですので楽観的に予想しやすい未来のコメントを添えるのでは不十分で、専門家として一般の人が気づかないリスクや今後必要となる取り組みに言及すべきです。

以上、技術的体験チェックシートの項目について説明してまいりましたが、業績についてこれらの項目を明らかとすると、簡潔に把握でき評価もしやすいので高得点が狙えるということです。技術士合格の道研究所の指導では、このチェックシートを添削することによって、各項目ごとに音声ガイドやSkype指導、面談指導を取り入れ、本人が気づか無くても本来何を行うべきであったかということを確認し技術士にふさわしい項目を補完していくことが可能です。その結果、業績のプレゼンの経験や知識がなくても、専門家らしい業績をまとめ上げることが可能だと言うことです。

次に建設部門道路科目のある方の技術駅体験チェックシートの添削事例を示します。

添削のコメントは■の箇所です。

1. 名称、時期 〇〇県〇〇市、市道〇〇線道路改良工事に伴う既設県道との交差点計画

平成21年7月〜平成22年3月

2. 立場

私は、発注機関の業務担当者として、交差点部接続の合理的な設計案を提案し、交差点部の安全を確保した工事を行った。

3. 業務概要

①規模:延長L=〇m、幅員W=〇m、〇車線の第〇種〇級道路

②技術:非優先側道路である市道部(当該計画道路)から交差点に進入するときの

見通し距離を算定し視距確保のための路肩部分の拡幅を行った。

③貢献:見通し位置を優先道路である県道の延長線上にすることで路肩拡幅を最小限に抑えた。

④ 成果:安全性向上により交差点内の交通事故件数0件及び工事コスト〇%ダウン

4. 技術的問題点と解決方法

4-1 技術的問題点

①交差点部は信号機設置条件を満たしていないため、信号機設置が困難。

②現況道路幅(車道+路肩)内では、県道部からの制動停止視距が確保できない。

③県道部からの一時停止制御に必要な最小視認距離が確保できない。

4-2 解決策

①非優先道路(当該計画道路)からの必要見通し距離を算出。

②目安となる優先道路(県道)の視距、最小視認距離と見通し距離を比較。

③見通し距離が上記の目安の値を超えていたため、市道部からの必要視距として採用し、当該計画道路の路肩を拡幅し安全を確保した。

■やったことそのものではなく、安全性チェックの判断プロセスがどうであったかを示すことが重要です。

4-3 苦心した点

必要見通し距離を保確保するために必要な路肩拡幅を出来るだけ小さくするために、当該計画道路からの見通し位置を、従来の停止線からの見通しではなく、車両が停止線にて一旦停止し、優先道路(県道)の路側延長線上にて左右を確認する位置からの見通しとすることで、必要見通し距離を出来るだけ小さくし、盛り土路肩の拡幅を最小限にし、コストダウンを行った。

■工夫した内容をの意図を示すために、「路肩拡幅を出来るだけ小さく」した狙いや目的を示すことが大切です。

また「従来の停止線からの見通しではなく・・の見通しとすることで」と言う提案内容に相当する部分は4-3にふさわしい工夫した点ではなく、むしろ実施した内容そのものなので4-2解決策に書くべき内容です。

そして「必要見通し距離を出来るだけ小さくし、盛り土路肩の拡幅を最小限にした」という部分はこれを行う上で安全性をどう評価したかということが重要です。つまり安全性を確保しながらコストダウンを行うという、技術士の高い能力であるトレードオフ問題を解決した事を示す場所なのです。

技術士合格への道研究所の指導では、このようなチェックを行いながら、なぜいけないのか、本来どうあるべきかを口頭で説明しながら指導します。だからだれでも技術士にふさわしい業績をまとめある上げることが可能なのです。

2016.09.3 (土)10:00〜11:10 スカイプにて建設部門・道路、TN様の業績論文指導

建設部門、道路科目の方の業績論文(業務経歴)を考えるためスカイプ相談しました。2016年9月3日10時から11時5分まで。

発注者に勤める建設部門、道路のT様は業務経歴にあげた5つの業績から1つを選定するにあたって、絞り込めないでいました。その理由は技術的的要素がわからないからでした。その業務経歴はちなみに次のような5つでした。

- 〇〇道〇号線の道路改良設計L=〇m。〇〇式計算により降雨時の道路冠水改善。

- 〇〇道〇号線の視覚障がい者誘導ブロック設置計画L=〇〇m。〇〇診断によるバリアフリー度の向上。

- 交通安全施設等整備事業計画。路肩連続カラー舗装化により事故率減少。

- 〇〇道〇号線の交差点計画L=〇m。見通し距離を必要視距算定に応用。路肩拡幅。

- 〇〇道〇号線の道路拡幅計画L=〇m。L型擁壁、防護柵基礎ブロック併設により、工事費〇%削減。

T様ご自身では、№ 1が最もプレゼンしやすいとお考えのようでしたが、道路技術に関する業績としては№ 4がおすすめであるとお答えしました。その理由はこうです。

業績の選定に置いて、考えるべき事は、

- 規模やスペックが部門科目としてふさわしいものであるか。

- 部門、科目の技術が応用されているか。

- 自分の貢献が解決の鍵となっているか。

- 貢献によって成果が生まれているか。

等を判断するようにしています。

この業績に関してT様ご自身が次の分析をされていました。

①既設〇道と新設〇道の接続部の計画。

②〇道部分からは現況道路幅では視距が確保出来ない形状。

③当初、信号機を設置する計画だったが、警察が財政難を理由に信号設置出来なくなった。

④そのため交差点で〇道部の接続する方の路肩を拡幅し、〇道を走る車が市道から出て交差点横断する際の見通しを確保することが必要となった。

⑤そこで実際に〇道から出てくる車が交差点を横断する際の交差点を通過する時間を算定(加速度式)。 〇道上何メートル先から交差点を横断する車を見通す必要があるかを算定。

⑥その値が通常必要とする視距の値より大きくなったことから、見通し距離を路肩拡幅の際の必要視距の値として採用。

私としてはこうした経緯を確認し、安全性の見地から交差点を横断する道路交通の検討、これを見通し距離とか視距といった指標を用いて検討したプロセスを説明すれば10分技術的にプレゼン可能だと言うことを感じました。

このため、すでにお考えになった概要もとに講座のテキストである「技術的体験チェックシート」に沿ってまとめることを求めました。行政論文の最初の段階では、業績の全体形を明らかにし、かつ部分的な技術根拠を固めていくと言う段階的な作業が必要です。

講座の様式「技術的体験チェックシート」はそのような業績の骨子を明らかにするためのチェックシートとなっており、これをもとに私がエキスパート判断を超えることで、コンピテンシーの高い表現を仕上げることを可能にしています。

2016年9月2日、鉄道設計技士コースI様の業績論文指導

鉄道設計技士コースのI様は、これまで独自で論文作成をされてこられました。初めて検索する論文内容は標準的な受験者としては上位クラスに相当する、よくまとまった内容だと拝見しました。ただし、いくつか論文に関する誤解を持たれており充分効果的な表現ができていない状況でした。そこで論文添削によって、

- 試験官が読むとどう感じるか

- 論文の中で何が必要で何が不必要か

- 一般的に言われている論文の書き方が実際にどんな問題を含んでいて、試験論文としてはどうあるべきか

等についてご説明しました。

指導の内容のポイントをいくつかご紹介します。

(1)前置きが長く、結論がなかなか出てこない。

課題、問題点を説明ではまず最初に何をやったかと言うチェックリストの1番目の作業をが最初に書かれていました。結局そのことは問題ではなく、本題はその後に述べる第二の問題点でした。このように実務ではチェックの手順を踏んだかどうかが重要と考えられることがありますが、業績論文では単刀直入に問題の本質をつく必要があります。

(2)課題や解決策の説明がどう判断したがではなく、作業手順的な説明になっている

業績論文では、技術者の判断力を図るため業績において、何をチェックしてどう判断したがということが判断の対象となります。その考え方が明確でないと、判断力が正確にチェックできないという問題があります。例えばこのように書かれていました。

当該〇〇器は〇番分岐器であり、〇番分岐器挿入による課題解決を試みた。構内の各線、ホーム、用地境界の位置関係について測量した結果に基づき〇〇図を作成し、交換後の〇〇器敷設位置を図面に落とし込んだところ、 〇〇器長が約10m長くなることによりホームとの離れが確保できない。〇〇側の方位が現状より鋭角になるため、分岐側で接続する隣接線の移設が必要である。

多くの方がこのように書かれる理由は、説明のわかりやすさを優先するためです。作業の一部始終を順序よく並べていくと、仕事の内容自体は理解しやすいのです。ただしこれだと、その作業内容わかったけれども、汎用的で応用的な対処の能力がわからない、すなわち、その物件ではうまくできたが、一般的にはどうかという能力がチェックできないと言う問題があるのです。

(3)「現時点で技術的に改善すべき点」がちゃんと分析されていない

この「現時点で技術的に改善すべき点」とは、過去の業績を現時点で振り返っていて、厳しい視点から反省点を求める問いかけですが、 pdcaのチェックに相当するものだとお考えください。すなわち、厳しくチェックする人ほど品質が高いと言う一般的な技術管理者の資質を図る尺度です。この問いの答えとして、「まあまあ良かった」 や「特にクレームはなかった」というのはあまり良い答えではありません。なぜなら、視点として甘く、自らを容認する姿勢では、知見を高められないからです。

T様も「設計図書にとは〇の差があった。〇〇摩耗の原因究明には至っておらず、〇〇が影響した可能性がある。」と本来の原因には触れずに関連事項に言及するに止まっています。やはりこれではチェックの視点が甘いということになり、高得点は狙えません。

講座の指導では、検索結果のPDFをお渡しするとともに、音声ガイド(WMA形式)を添付することによって、こうした答案作成上の戦略とか、それぞれの受講者様の体験に即して何を書けば良いかを助言しております。これによって限られた文字数の中で必ず合格できるベストの業績論文が書けるということです。

2016.08.31 20:00〜21:30 スカイプにて建設部門・施工、HK様の再現答案指導

平成28年試験の再現答案についての修正指導を行ないました。

建設部門、施工科目の問題は確実に難しくなっているようです。今年受験されたHさんはⅢ−1問題の回答がわからず苦労されました。そこでスカイプによる相談でこの問題の解説を行いました。

問題文は次の通りです。

Ⅲ-1 我が国の労働人口が総じて減少する中で、将来にわたる社会資本の品質確保を実現するためにその担い手(建設技術者、建設技能労働者)の中長期的な育成及び確保を促進するために対策を講じる必要があると考えられる。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)担い手不足が生じる要因を2つ挙げ、それに伴って発生する施工分野の課題を記述しなさい。

(2)(1)で挙げた課題について、あなたが実施できると考える具体的な対応策と期待される成果を発注者、受注者の立場を明確にしたうえで記述しなさい。

(3)担い手不足に対応するために建設部門全体で取り組むべきとあなたが考える方策を記述しなさい。

ここで難しいのは(2)の「発注者、受注者の立場を明確にした上で記述しなさい 」という問いかけでした。このように2つの立場を書かれると、Hさんは両方の立場でそれぞれの答えを求められたと誤解されました。こうなると正解は非常に困難となります。おそらく同じ原因で誤って減点された方は多いと思います。

この問題の趣旨は提案する際に、個人的な意見ではなく、発注者なら発注者、逆に受注者ならその立場で専門的な提案を行うようにという趣旨が込められています。なぜこのように要求したのかと言うと、建設白書を暗記して書き出すような論法を排除して、問題文に沿って分析し応用する能力を測るためだと考えられます。

また「立場を明確にして」とは、自由に考え方を述べると言う事ではなくて、自らの立場をわきまえてそれぞれの務めを理解して対処しているかと言う意味の質問です。すなわち受注者あるいは発注者としての使命感を持って取り組んでいるか、ということを図るための質問なのです。この使命感とはコンピテンシーの上位に位置づけられる能力です。このことから問題が例年に比べて難易度を増しているということが読み取れます。

そして(3)では「建設業全体で取り組むべきと考えること」と問われており、 Hさんは、

企業や官庁や大学等の教育機関が共同で、技術者育成のための大学や専門学校に既卒者用の講義や実習を中心にしたクラスを作る。

と答えましたが、そのような自由なアイデアや評論を求めているわけではありません。実際に何かをしようとしても制約事項があって実現しないことがほとんどであり、そのような制約を乗り越えるための、経営者、管理者としての取りまとめ力を求めているのです。

この取りまとめ力も技術マネージャとしての最高位に位置づけられるコンピテンシーの1つだと考えられ、やはり技術士問題は難しくなっているということが言えます。

文部科学省の出題方針については、本講座の「1. 技術士試験とは何か 文部科学省は「コンピテンシー」を求めています」をご覧ください。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、お問合せフォームかもしくはメールよりお気軽にご相談ください。

[受付時間] 10:00〜18:00

[定休日]不定期

[e-mail] otoiawase@gijutsushi1.com

マンツーマン個別指導で驚異的合格率!

- 技術士二次試験対策ならお任せ!

- 面談、電話、音声ガイド・コーチングで100%納得

- 添削回数は無制限、夜間・休日も相談可能

ご相談受付中!

- 技術士試験に関するご相談・お問い合わせ

- 現在受講中の講座について相談したい

- 現在一人で学習しているが、相談したい科目がある

- 技術士試験講座受講を検討している

初めての方へ

当講座の指導原理

講座一覧

試験対策お役立ちコンテンツ

- 会社概要