技術士に求められる資質能力「IEC-PC、技術士コンピテンシー、段階別判定項目」 7 継続研鑽

2016.12.15

平成2 6 年3 月7日、科学技術・学術審議会、技術士分科会資料、別紙5の後に(参考2)「IEC-PC、技術士コンピテンシー、段階別判定項目」の続きです。

技術士コンピテンシーの項目を追っていきましょう。

(7)継続研鑽

今後、業務履行上必要な知見を深め、技術を修得し資質向上を図るように、十分な継続研さん(CPD)を行うことが求められる

マネジメントとは制約条件を満たしながら、求められる成果を生むために資源を配分することを意味していますが、これだけではどう行動したらよいかよくわかりません。

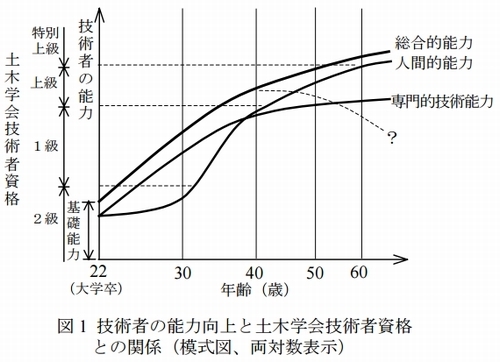

そこで、土木学会の継続教育プログラムの解説「技術者の能力向上と継続教育−継続教育プログラムの実情と課題−」より土木学会認定技術者資格制度の説明図を引用して説明します。 下の図は2001 年(平成 13 年)度に制定された土木学会認定技術者資格制度における4ランクの資格の位置づけを表しています。この内容は次のようなものです。

- 一般的に、大学時代から若手のうちは基礎能力を基に、実務を通じて、「専門的技術能力」(解析力や設計力など)や「人間的能力」(倫理観、交渉力、コミュニケーション力、組織運営能力、指導力、経済社会情勢に対する理解力など)、そしてそれらを統合した形の「総合的能力」(問題発見・解決力、洞察力、分析力、統合化能力など)を身に付けていく。

- 30 代後半ぐらいまでは「専門的技術能力」を高めることに重点が置かれるが、その後、徐々に社会的な活動やマネジメントに関与することが増えるにつれて、「人間的能力」を高めることに比重が移っていく。

- さらに年齢を重ねると、この傾向が顕著となる。このような過程の中で、技術者としての「総合的能力」が形成されていくと考えられる。

こうした能力向上の傾向を背景として、各段階での技術者の資質・能力を確認するうえで、継続的な自己研鑽を確かめることは、未来の能力を予見することとなり、将来的な技術者の能力を格付けする技術士資格の試験項目として必須要素となっています。筆記試験ではともかく口頭試験で問われることとなります。

このような試験官の継続研鑽に関する問いかけに対して、本講座の指導では具体的に何をどうを学んで身に付けてきたか表現することによって継続研鑽の実績を効果的に訴えるように指導しています。このためだれでも口頭試験で専門家らしい印象を打ち出すことが可能です。