R1/2019年 建設・土質基礎 Ⅱ-2-2

問題文 Ⅱ-2-2

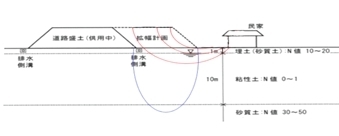

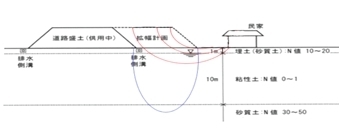

模式図に示すように、軟弱な粘性土が分布する低平地において、供用中の道路盛土(幅員8m,盛土高4m)の幅員を倍にする拡張工事の計画がある。この拡張工事の設計及び対策検討業務を進めるに当たり、以下の内容について記述せよ。

(1) 調査,検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について,留意すべき点,工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的,効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

模範解答1 (簡易答案1) 添削履歴3 作成日2020/4/17 建設部門 科目:土質基礎 専門事項 土質

(1)調査、検討すべき事項とその内容

1)N値0〜1の軟弱な粘性土が10mと厚く堆積していることから、圧密沈下が予想される。この圧密沈下の影響を受け、民家が盛土方向への傾くことが懸念されるため、湿潤密度試験及び圧密試験を行い、圧密沈下について検討する。

2)埋土や軟弱な粘性土を巻き込んだ盛土の円弧すべりが予想される。この円弧すべりにより民家の基礎が盛り上がる、又は崩壊士砂が直撃することが推察されるため、湿潤密度試験、三軸圧縮試験及び一軸圧縮試験を行い盛土の安定度を検討する。

(2)業務を進める手順

1)地質調査:拡幅計画地直下で調査ボーリング及び室内土質試験を実施し、地質及び検討に必要な試験値を得る。ボーリング位置は、既存の地質調査結果などを利用し、軟弱地盤の層厚の変化など特異データの可能性の検討を行い選定する。

2)対策工検討:拡幅計画地に近接する民家への影響を防止するための固結工法の検討を行う。検討の際は、出来高や品質管理の向上のため3次元設計を行う。

(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策

1)宅地地質データの入手:民家の建築の際に地質調査が実施されていると推察される。この調査結果は有効なデータであり、地質調査の効率化や品質向上が見込めることを説明し、発注者や調査会社へデータの入手を促す。

2)CIMの推進:2次元のCAD図ではなく、3次元地盤モデル図を作成することで、CAD図を複数作成する手間が減り、工期短縮や人件費削減、ミス防止が見込めることを説明し、調査会社に3次元CADによる地盤モデル図作成を促す

模範解答1 (簡易答案2) 添削履歴1 作成日2020/4/27 建設部門 科目:土質基礎 専門事項 土質

(1)調査、検討すべき事項とその内容

1)N値0〜1の軟弱な粘性土が10mと厚く堆積していることから、圧密沈下が予想される。この圧密沈下の影響を受け、民家が盛土方向への傾くことが懸念されるため、湿潤密度試験及び圧密試験を行い、圧密沈下について検討する。

2)埋土や軟弱な粘性土を巻き込んだ盛土の円弧すべりが予想される。この円弧すべりにより民家の基礎が盛り上がる、又は崩壊士砂が直撃することが推察される。このため、湿潤密度試験、三軸圧縮試験及び一軸圧縮試験を行い盛土の安定度を検討する。

(2)業務を進める手順

1)地質調査:拡幅計画地直下で調査ボーリング及び室内土質試験を実施し、地質及び検討に必要な試験値を得る。ボーリング位置は、既存の地質調査結果などを利用し、軟弱地盤の層厚の変化など特異データの可能性の検討を行い選定する。

2)圧密沈下、円弧すべりの検討:沈下量及び円弧すべりの計算を行い、無対策時の検討を行う。沈下の検討の際は、民家が杭基礎の場合、ネガティブフリクションの発生が懸念されることから、民家の基礎の情報を取得する必要がある。

3)対策工検討:無対策で被害が想定される場合は、計画地に近接する民家への影響防止のための固結工法の検討を行う。検討の際は、出来高や品質管理の向上のため3次元データによる設計を行う。

(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策

1)宅地地質データの入手:民家の建築の際に地質調査が実施されていると推察される。この調査結果は有効なデータであり、地質調査の効率化や品質向上が見込めることを説明し、発注者や調査会社へデータの入手を促す。

2)CIMの推進: 3次元地盤モデル図を作成することで、地質構造の可視化により地質リスクが見つけやすく、また、直感的な理解を得ることが可能となり、発注者への追加調査の提案の説明もしやすく理解を得やすくなる。この結果、業務費の増額や評価の向上が見込めることを説明し、調査会社に3次元CADによる地盤モデル図作成を促す。

模範解答1 (完成答案) 添削履歴4 作成日2020/5/15 建設部門 科目:土質基礎 専門事項 土質

(1)調査、検討すべき事項とその内容

1)圧密沈下の検討

N値0〜1の軟弱な粘性土が10mと厚く堆積していることから、圧密沈下が予想され、民家が盛土方向へ傾くことが懸念される。このため、湿潤密度試験及び圧密試験を行い、圧密沈下について検討する。

2)盛土の安定度の検討

埋土や粘性土を巻込んだ盛土の円弧すべりが予想され、民家の基礎が盛り上がる、又は崩壊士砂の直撃が推察される。このため、湿潤密度試験、三軸圧縮試験及び一軸圧縮試験を行い盛土の安定度を検討する。

(2)業務を進める手順

1)現地調査

現地調査では軟弱層が深いと推察される谷地、沼沢地など確認し、調査ボーリング位置選定のための情報を取得する。その際、供用中の道路の拡幅計画であり、延長も数kmと調査範囲が広範囲と考えられることから、地形図やドローンなどを利用し時間短縮を図る。

2)地質調査

拡幅計画地直下および民家に近接した位置において調査ボーリング及び室内土質試験を実施し、地質及び検討に必要な試験値を得る。ボーリング位置は、既存の地質調査結果などを利用し、軟弱地盤の層厚の変化など特異データの可能性の検討を行い選定する。

3)圧密沈下および円弧すべりの検討

沈下量および円弧すべりの計算を行い、無対策時の検討を行う。沈下の検討の際は、民家が杭基礎の場合、ネガティブフリクションの発生が懸念されることから、民家の基礎の情報を取得する必要がある。

4)対策工検討

拡幅計画地に近接する民家への影響を防止するための固結工法の検討を行う。検討の際は、出来高や品質管理の向上のため3次元データによる設計を行う。

(3)業務を効率的、効果的に進めるための調整方策

1)宅地直下の基礎工のデータの入手

民家建築時の基礎工のデータの入手を発注者へ申し入れ品質向上を行う。しかし、発注者は、工事近接の民家に反対者の存在も考えられることから難色を示す。その際、杭基礎の場合にネガティブフリクションの対策で民家基礎への変状の抑制で、補償費の削減が見込めることを発注者へ説明し、データ入手を促す。

2)CIMの推進

地質構造図を3次元地盤モデル図で作成することを調査会社へ申し入れ、品質向上を行う。しかし、調査会社は、作業増から難色を示す。その際、2次元の図面を複数作成する手間が減少することや、地層構造の不整合が確認しやすくなることから、工期短縮、人件費削減及び品質向上が見込めることを調査会社へ説明し、3次元地盤モデル図の作成を促す。

解説

(1)課題の分析のしかたについて

調査・対策方針は、懸念されることから対策に至るシナリオを作成して、最初から狙いを示すように。

小問(1)〜(3)は、それぞれに関係性をもたせる。設問、解答の流れを考えること。

(2) 解決策の提案、方策の考え方、書き方などについて

図がある場合は、図をもとに説明するような感じで述べると良いでしょう。

(3) 留意点などの考え方、書き方などについて

問2の業務を進める手順では、「(1)調査、検討すべき事項とその内容」に基づく解答になっておらず、また抽象的で一般論のような解答になっていたことから、答案としての一貫性が感じられません。(1)の検討事項から逸脱せずに、その問題わ解くように具体的に書くと良いでしょう。

(4) 調整の考え方、書き方などについて

自分の仕事が効率化するような調整内容を考えると良いでしょう。(経済性の向上など)

相手が嫌がるようなことを、いかに取引きするかを考える。

お互いがウィンウィンになるように。

「〜したら、〜となるだろう。」「〜すれば、〜と考える。」のような個人的な考え方(自分の思い)ではなく、他者(行政等)を行動させる(ある方針に沿って行動させる)方策を示すこと。

他者(行政等)が調整するのではなく、自分が調整を行う方策でなければなりません。

調整とは、「人と人のあいだの対立や、意見の相違をうまく調整する」ように考える。

企業で求められる調整とは、「利害の対立する人たちを、ある目的のために協力させる」ように考えること。

模範解答2 (簡易答案1) 添削履歴6 作成日2020/2/7 建設部門 科目:土質基礎 専門事項 土質

(1)調査、検討すべき事項とその内容

① 腹つけ盛土により地盤が変形すると供用中道路が変形するため、地盤の支持力を調査し、支持力不足であれば対策工を検討する。

② 盛土荷重により地盤が圧密沈下すると民家が引き込み沈下するため、粘性土(N値0〜1)の層を調査し、圧密層であれば対策工を検討する。

③ 液状化すると排水溝の隆起や地下水が湧き出すため、地下水以深20m以内の沖積層を調査し、液状化対象層と判断されれば対策工を検討する。

(2)業務を進める手順と留意すべき点、工夫を要する点

① 土質試験のための試料採取。採取率向上・試料の乱れを低減するために、砂質土はトリプルサンプラー、粘性土はシンウォールサンプラーを使用。

② 結果により盛土における地盤の軟弱性を判定する。支持力や圧密沈下量、液状化の判定。

③ 対策工の提案。せん断抵抗増大の深層混合処理工法、応力遮断の矢板工法、盛土荷重低減の軽量盛土工法、沈下量低減の圧密排水工法。

④ 対策工の決定。圧密沈下の防止と地盤のせん断抵抗増大の両方が期待でき、近隣民家への影響の少ない深層混合処理工法を採用。表層混合処理工法を併用することで深層改良による表層の強度低下を回避する。

(3)関係者との調整方策

深層混合において、試験者が主体となって六価クロムを溶出させないための多種固化材による配合試験を行うが、その際、参考となる各固化材の強度増加とクロム溶出データをこちらから提供する。これにより、試験者に各固化材の配合パターンから強度を確保しつつ環境保全することを促す。

模範解答2 (簡易答案2) 添削履歴7 作成日2020/3/7 建設部門 科目:土質基礎 専門事項 土質

(1)盛土拡張工事計画における調査と検討事項

①地盤の沈下:盛土荷重および交通荷重により、幅員8mに対して1.5倍の深度まで達した圧力球根により軟弱粘土層が沈下すると、盛土の沈下や民家の引き込み沈下が生じる。軟弱層が厚く、民家が隣接するため、深層混合処理工法により地盤を固結することで盛土による地盤の沈下量を低減する工法を検討する。

②地盤のすべり破壊:雨水等の浸透水が埋土と粘性土層の境に滞水しやすく、また、腹付け面からのすべり破壊、極限支持力超過による円弧すべりが発生し、拡張盛土のり面側の地盤が隆起して民家の左側が持ち上がり傾く。深層混合処理を盛土と民家の境界部まで改良することで、拡張盛土から民家左側に伝わる応力を遮断して民家周辺地盤の変形を防止する。

(2)業務を進める手順と留意すべき点、工夫を要する点

①沈下の検討:道路荷重と圧縮指数Ccにより圧密沈下量を算出し、盛土拡張に伴う沈下量が許容変位以下であるか照査する。また、圧密による沈下速度算出は、軟弱層が砂質土層間にあるため両面排水とする。

②安定の検討:盛土直後による安定においては非圧密非排水による粘着力C、盛土施工中の一次圧密に伴う強度増加を考慮後においては、圧密後の非排水せん断強度φ=0とした粘着力Cにより、すべり破壊による安全率を求める。

③深層混合処理工法による対策:杭式改良により支持層まで改良を行い、改良体と無改良の粘性土からなる複合地盤とすることで、地盤強度を増加させ沈下を低減させるとともに、地盤の安定性を向上させて周辺地盤の変形を防止する。振動および騒音が少なく民家が隣接する場所において有効である。

(3)業務を進めるための関係者との調整方法

深層混合処理工法による対策を進めるに当たり、設計添加量を算出すために試験担当者が主体となって配合試験を実施するが、その際、土質と添加量の強度関係を参考資料としてこちらから提供する。これにより、試験担当者に対して最小限での配合パターンにより目標強度を満足することができる添加量の算出を促す。

模範解答2 (完成答案) 添削履歴4 作成日2020/5/11 建設部門 科目:土質基礎 専門事項 土質

(1)盛土拡張工事計画における調査と検討事項

①地盤の沈下

幅員8mに対して、盛土荷重および交通荷重により、1.5倍の深度まで達した圧力球根が、軟弱粘土層の沈下を引き起こし、盛土の沈下や民家の引き込み沈下を引き起こす。粘性土(N値0〜1)の軟弱層が厚く堆積しており、拡張計画盛土に民家が隣接するため、深層混合処理工法により地盤を固結して、盛土による地盤の沈下量を低減する工法を検討する。

②地盤のすべり破壊

雨水等の浸透水が埋土と粘性土層の境に滞水しやすく、腹付け面からのすべり破壊、道路盛土荷重に対する地盤の支持力不足による円弧すべりが発生する。そのため、円弧すべりの発生により、拡張盛土のり面側の地盤が隆起し、民家の左側が持ち上がり傾く。対策として、深層混合処理を盛土と民家の境界部まで改良することで、拡張盛土から民家左側に伝わる応力を遮断して民家周辺地盤の変形を防止する。

(2)業務を進める手順と留意すべき点、工夫を要する点

①沈下の検討

粘性土(N値0〜1)の軟弱層に対して土の段階載荷による圧密試験を実施する。得られた圧縮指数Ccと道路荷重により圧密沈下量を算出し、盛土拡張に伴う沈下量が許容変位以下であるかを照査する。

圧密による沈下速度の算出においては、軟弱層が砂質土層間にあるため両面排水として行う。

②安定の検討

粘性土(N値0〜1)の軟弱層に対して三軸圧縮試験を実施する。盛土直後による安定の場合は、非圧密非排水により求めた粘着力Cにより、すべり破壊による安全率を求める。盛土施工中の一次圧密に伴う強度増加を考慮したい場合は、圧密後の非排水せん断強度φ=0とした粘着力Cを利用する。

③深層混合処理工法による対策

杭式改良により支持層まで改良を行い、改良体と無改良の粘性土からなる複合地盤を形成する。これにより、地盤強度を増加させて沈下の低減を図り、地盤の安定性を向上させて周辺地盤の変形を防止する。

深層混合処理工法は、地盤が一時的に攪拌翼で乱されることにより、強度低下を起こす可能性があるため、施工機械のトラフィカビリティーの確保に留意する。

(3)業務を進めるための関係者との調整方策

深層混合処理工法を進めるに当たり、発注者は経済的な理由から考えて、一般的な最小添加量50kg/を配合パターンに加えることを要求してくる。しかし、私は過去の配合試験における土質と添加量の強度関係から、目標強度を満足する添加量を予測することで、合理的な配合パターンを設定して発注者の合意を得る。これにより、最小限の配合パターンで、目標強度を満足する添加量を算出し、効率的に業務を進める。

解説

(1)課題の分析のしかたについて

何がこうだからこうなると論理的に書く。しかも専門的に書くこと。心配や安全側ではダメです。

民家に危険とか、あいまいな影響の表現ではダメ。どんな危険どんな影響かを具体的に書くように。

図を見て説明するように。単純に「沈下する」とか「隆起する」だから「応力遮断」ではダメ。具体的にどこが沈下する、どこがどんなふうに隆起する、どこをどんな風に応力遮断するとか、図を見ながら説明するような、位置を示して書くように。できれば何m改良するかと定量的に書くことです。

(2) 解決策の提案、方策の考え方、書き方などについて

ただ変形するとかではなく、何がどうなるか上か下か右か左かベクトルで示すと分かり易いでしょう。

〇○により○○すると○○が起きる。だから、○○をして○○する。検討事項とは対策のことです。

前提事項、現状はいらない。

文章は3行以内とするように。

「また」という安易な接続詞を使いすぎないように。

(3) 留意点などの考え方、書き方などについて

留意点は、いい結果を導くための解決策とか技術応用です。なぜそれがいいのか書かないと趣旨が通じません。プラスのことを書く。「注意して、見つけたら改善しなければならないこと」「放置すると品質低下するなどして施主から叱られる」ことなど。

例 ・・のときは・・するようにした。(すると早くできた)

(4) 調整の考え方、書き方などについて

土質に関係することで書く。環境に関することはあまり好ましくありません。

「費用がかかる」は△。費用かけたらよくなるのは当たり前です。ほっといたらもっと費用がかかるから対策を講じる、ならわかりますが、普通は費用かけずに、いかに良い方向に導くか考えるべきです。

関係者との調整方法:自分自身が関係者に知識を提供し、これによりいい結果が得られるように、関係者に対して促すこと。それによりどうプラスになるかも示す。お互いに持続可能なwinwinの関係を築くことが理想です。