〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲2-3

サンヴェール日本橋水天宮605

受付時間:10:00~18:00

定休日:不定期

申込書の書き方 (建設部門・施工計画の方の場合) 3 技術的体験の問題点の抽出

技術士二次試験の申込書の中で記入する「業務内容の詳細」の作成方法についてさらに詳しく考えてみましょう。業績についてまず最初に前提とすべきことがその業績の意義であり、社会的な重要性、必要性です。本研究所の講座では、この分析を「技術的体験チェックシート」を用いて添削形式で完成させていきます。

過去に本研究所の指導で学ばれた方の技術的体験(技術的体験論文)がどのように整理されたか検討過程を見てみましょう。業績の重要性を簡単に表すには、

- もしその業績がなかったとしたらどんな問題があるか

- 従来法で同じことやったとしたらどんな不経済なことになるか

ということを表せば簡単にその意義を表現することが可能です。

具体的に過去の受講者様がご自身の業績の意義をどのように表しているか見てみましょう。

4-1 技術的問題点

1) 施工業者は、ひび割れ対策として設計のBBより収縮率の小さいNの使用を提案したが、塩害対策区分IIとIIIに該当していたため、塩害に対する抵抗性向上に有効とされるBBを使用しないことに対して、不適切と考えられた。

2) ひび割れに対する抵抗性は、BBよりNの方が優れていた。

1)は、成功者の措置判断に対して誤りがあったことがありますが、しかしそれはどれほどの障害になるかと言う問題の程度についてはよくわかりません。これだけでは重大性が判断できず、必要性の高い業務に取り組んでいたかどうかも判断できかねる内容です。

2)は、BBとNの比較は分かるものの、だからといってそれがなぜ問題なのかが書かれていません。「ひび割れに対する抵抗性は・・の方が優れていた」という文章は、見方によっては問題点ではなく逆にメリットを書いている文章のようにも読み取れます。

ここで言える事は、問題点を書く時の書き方は次のようにしなければならないということです。

経済性や品質、環境の低下や、工期の延長と言った、明らかに悪い影響がはっきりと読み取れるものが良い。 影響の程度が定量的に現れるものマイナスの影響の結果が事業の根幹を揺るがすものとなる事評価の視点の立場がはっきりしている事 (例:事業主や請負業者)

これらの項目を満たしていれば、技術的体験の重要性が理解されて、業績の貢献の意義が大きくプレゼンすることが可能となります。同じ業務を行うにしても、その業務を行なわなかった時のマイナスの影響が大きいか小さいかによって評価が決まってくるのです。 こうしたことに留意して問題点を書き出してみると、技術的体験の内容の技術的問題点は次のようになります。

4-1 技術的問題点

1) 対策区分IIとIIIに該当しており、ひび割れ深さによっては塩害を助長するため、塩害対策とひび割れ対策の両立が必要となる。設計のBBは塩害に対し効果的であるものの収縮ひずみが大きく、ひび割れ対策に不向きである。

2) 巻立厚が250mmと薄い構造で、また高架橋のため橋脚の日照がよく、工事完成後に乾燥収縮が促進され、有害なひび割れの発生するリスクが高い。

その業務をやらなかったらどれだけ障害や問題が生じたか を考えて簡単に表現が可能であるということです。

申込書の書き方 (建設部門・施工計画の方の場合) 2 技術的体験の概要

技術士二次試験の申込書においては、業務経歴の後は、5つの業績から1つを選択して「業務内容の詳細」を書かなければなりません。この時必要となるのが業績についての技術的体験の整理です。本研究所の講座では、この分析を「技術的体験チェックシート」を用いて添削形式で完成させていきます。

過去に本研究所の指導で学ばれた方の技術的体験(技術的体験論文)がどのように整理されたか検討過程を見てみましょう。

技術的体験の書き始めの項目は次の3項目となります。

名称、時期立場業務概要

1はそれほど問題ありませんが、2は立場に相当するものが何であるかを厳密に考える必要があります。そして 3.業務概要 として書き出す項目は次の4つからなります。

物件の規模、仕様、難易度等応用技術(技術名)自分の貢献成果

1. 名称、時期

工事名:〇〇川河口橋高架橋耐震補強工事

工期:H〇年〇月〜H〇年〇月

2. 立場

発注者支援の施工管理担当技術者として、施工者から提出された施工計画書の精査と指導、工程・品質・出来形管理の確認と指導を行った。

3. 業務概要

1) 物件の規模、仕様、難易度等

〇〇橋のRC巻立耐震補強13基。

2) 応用技術(技術名)

塩化物イオンの拡散係数を算出。

膨張補償コンクリート。

3) 自分の貢献

塩害対策として、コンクリートの種類をNとBBに選定。

ひび割れ対策として、収縮率の高いBBに膨張補償コンクリートを提案。

4) 成果

コンクリートのひび割れ対策と塩害耐久性向上を両立。

申込書の書き方 (建設部門・施工計画の方の場合) 1業務経歴

技術士二次試験の申込書の書き方について、数回に分けてご説明していきます。まずは業務経歴として表す5つの業績の概要です。

ここでは技術士試験資格要件である経験年数7年以上に相当する経歴スパンを満たすような5つの業績を上げていきます。

業績を考えるときに有効なのが次の5つの項目です。

業務名職務内容物件規模、形式応用技術、貢献成果

これらを業績ごとに考えていくと次のような表形式となります。

| 業務名 | 職務内容 | 物件規模、形式 | 応用技術、貢献 | 成果 | |

| 1 | 〇〇共同溝液状化対策工事 | 計画 | 綱矢板IIIw157枚(L=20m) | 綱矢板壁頭部連結を溶接に変更 | コストダウン〇割 |

| 2 プレ | 〇〇高架橋下部耐震補強工事 | 計画 | RC巻立13基(t=250mm) | コンクリートを対策区分で使い分け | 耐久性向上 |

| 3 プレ | 〇〇橋梁補修工事 | 計画 | バイルベント橋脚枕梁補修2基 | 地表に突出した杭計算を応用し枕梁変位量決定 | コストダウン3割 |

| 4 | 〇〇共同溝立坑工事 | 計画 | 立坑1基(t=1.3m、H=7m) | マスコンクリート温度ひび割れ対策既往代替 | 耐久性向上 |

| 5 | 〇〇共同溝工事 | 計画 | 現場打ちL=19m(t=250mm、H=2m) | 地下歩道スラブの止水構造改善 | 耐久性向上 |

※no. 2 、no. 3はこの次の作業となる業務内容の詳細の候補となる業績です。

この表を見た限りでは、一見冗長のようにも見えますが、実はこの内容がコンピテンシーの基となる使用要件を簡潔に備えているということです

ここで1番表現が難しいのは、応用技術貢献と成果の関連性です。すなわち「〇〇という貢献によって、〇〇という成果が生み出された」ことが表の文面から読み取れなければなりません。

残念ながら、この最初の表に表した内容では、その貢献内容と成果の因果関係がまだ十分とは言えません。そこで次のように修正してみました。

| 業務名 | 職務内容 | 物件規模、形式 | 応用技術、貢献 | 成果 | |

| 1 | 〇〇共同溝液状化対策工事 | 計画 | 綱矢板締切延長150m | 継手補強板寸法を鋼管杭協会の仕様に変更し | コストダウン〇割 |

| 2 プレ | 〇〇河口橋下部耐震補強工事 | 計画 | RC巻立13基 | 塩害対策区分別にセメントの種類をNとBBで選別し | 塩害抵抗性向上 |

| 3 プレ | 〇〇橋梁補修工事 | 計画 | パイルベント橋脚2基 | 併設橋脚の分離に必要な離隔を、既製杭杭頭変位量を応用し | 離隔を定量化 |

| 4 | 〇〇共同溝立坑工事 | 計画 | φ15m、H7m | ひび割れ注入工法を、特徴から材料を選定し | 防水性、耐久性を確保 |

| 5 | 〇〇共同溝工事 | 計画 | 現場打ちL=19m | スラブ上面に傾斜を設け、地中浸透水の排水計画を実施し | 漏水リスクを低減 |

この貢献欄だけを比べますと、次のように工夫して修正されています。

綱矢板壁頭部連結を溶接に変更 ⇒ 継手補強板寸法を鋼管杭協会の仕様に変更してコンクリートを対策区分で使い分け ⇒ 塩害対策区分別にセメントの種類をNとBBで選別し地表に突出した杭計算を応用し枕梁変位量決定 ⇒ 併設橋脚の分離に必要な離隔を、既製杭杭頭変位量を応用しマスコンクリート温度ひび割れ対策既往代替 ⇒ ひび割れ注入工法を、特徴から材料を選定し地下歩道スラブの止水構造改善 ⇒ スラブ上面に傾斜を設け、地中浸透水の排水計画を実施し

こうした業績内容を具体化して、技術者としての貢献や工夫の内容を表していくとコンピテンシーが表現可能なのです。

業績を効果的にまとめたいとお考えの方はこの表形式に当てはめて考えてみてください。

もしご自分の場合について、どう書いたら良いからベストの書き方がわからないという方は、本研究所の講座にお申し込みになればマンツーマン・コーチング方式で懇切丁寧にご指導致します。

口頭試験および申込書対策としての業務経歴の書き方 6

(1) 大学院における学歴

大学院の場合はこれを記入しますが、この在学期間を経験年数に含める場合、経験年数に含められるのは最大2年です。たとえ4年在籍していても2年までしか経験年数に算入できません。

(2)大学院における研究経歴

業務経験年数に大学院における経験年数(最大2年)を加えた人は必ず記入してください。経験年数に大学院を加えていなくても最終学歴を大学院とした場合は記入しておいたほうがよいでしょう。やはり大学院で研究した実績は専門的な研究業績として評価されるからです。ですからそれに応じた研究履歴を書いておいたほうがいいと思います。

(3)大学院における研究経歴の注意点

ただし、大学院修了者の大学院での研究内容は、その研究内容が「科学技術に関する高等の専門的応用能力」を発揮する立場にあったという前提に基いています。従って、単に研究を目的として学習していたというだけでは研究経歴とはなり得ません。このため、研究内容がどのように学会、業界に貢献したかが理解できるような研究名称とするのが理想です。

研究内容欄には、修士論文あるいは博士論文のテーマを書いておけばよいかというと、それだけでは研究内容の意味がわからない場合もあります。そのような場合は適切な副題を添えて説明したほうが良いでしょう。あくまでも業績のプレゼン資料ですので、実際の論文タイトルそのままでなくてもかまわないと思います。

口頭試験および申込書対策としての業務経歴 5

引き続き、業務内容の詳細として書く業績を選定する上で検討すべきことを挙げておきます。

次のような業績である必要があります。

- 高等の専門的応用能力であり単純な作業ではない

- 技術論文として、事実判断と自分の見解が記述できる

- 技術的な問題点やその解決策など業務の実態が把握できている

- 解決策や対応策に独創的過程が見られる

- 分析結果の図表や計算根拠の式が残っている

できれば確認しておきたい事項としては下記のことをお調べください。

- クライアント名、相談内容、課題、テーマが明確に選定されている

- 専門知識、技術応用能力の技術的レベルは低くない

- 失敗した事項の原因、対策は把握しているか、正確な記録は

- 業績の成果、効果、改良点内容について、データーはあるか

- 問題点の解決策のプロセス、目標設定、投入資源と成果

- 反省と現時点での評価ができる

- 波及効果が期待できる

- 社会環境、将来展望動向についての見解がある

- 特許等の工業所有権が得られた

- 業務の結果はクライアント等にプレゼンテーションしているか(機密事項ではない)

なお、技術士として相応しくない業務

数値チェック、トレースなどの単純な業務、研究・設計等の単純な補助的業務あるいは庶務的な業務があり、業績がそのようなものであるかのような誤解を受けないようにします。もしこのような内容に読み取れそうな場合は別な観点で見直すか、またはその業務を除外します。技術士としてふさわしくない業務の例を以下に示します。

- 図面のトレース

- 報告書等のタイプ、清書、製本

- 文献等の資料の単純な整理・仕分け

- 機械動力の運転、修理、保守

- 試験用機器の単純操作

- ワープロ等のOA機器の操作等

口頭試験および申込書対策としての業務経歴 4

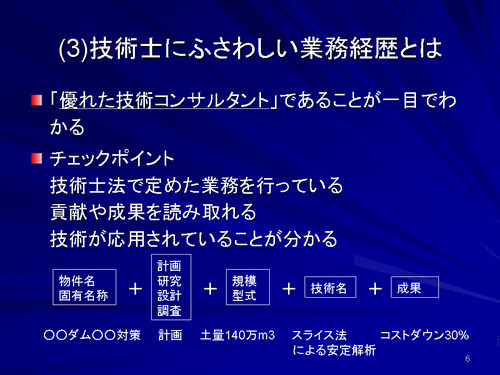

職務内容には、物件名(固有名称)と、「計画、研究、設計・・」、規模・型式、技術名・貢献、成果に相当する内容、すなわち職務内容の5要素を57文字以内で記入するようにしてください。

そしてこれら5項目を『多項式』のように連結して表してください。

物件名(固有名称)、規模・型式、技術名、成果の書き方について補足しておきます。

1) 物件名 できるだけ具体的な名称としてください。大きさや複雑さ以外に、所在地や発注者など物件の難易度に関する情報なら何でも結構です。

2) 職務内容 「計画、研究、設計、分析、試験、評価」からふさわしい内容を選定してください。提出文書では「物件名」と「職務内容」を連結して「業務名」としてください。

3) 規模・型式 あまりくどくど書かないでスペック(型式、数値、グレード、仕様)を表す情報としてシンプルにまとめるのが良いと思います。

4) 技術名・貢献 ○○解析技術、○○予測技術、○○制御技術など。

5) 成果 あまりくどくどと書かず、経済性や生産性、高品質をイメージさせるうれしい結果の数値で表してください。貢献と成果の因果関係がわかるようにしてください。

在職期間 (年月数) 技術士に適合する業務の期間が所定の年数を超えていることが必要です。このほか10年以内の業務であれば近年の新しい学術用語に適合するように名称に留意してください。また、業績は古くとも過去15年以内とし、古いものについては技術が陳腐化していないか確認します。今後利用される可能性のない古い技術は業績欄に書く意味がないので、現時点での応用可能性から再評価しなければなりません。

以上、職務内容の記入方法の留意点を書きましたが、これらの記述のねらいは次の2点に集約されることを忘れてはなりません。

- 同じ部門の類似テーマに系統的に従事してきたという技術分野の「一貫性」と、ある程度幅の広い業績を経験したという「経験の幅」の両者を同時に示す。

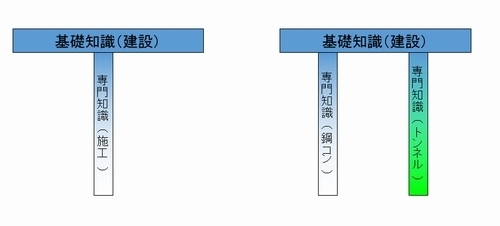

技術士のT型、Π型の業績のイメージです。

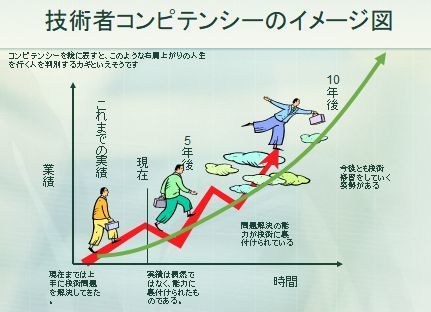

- 受験者の技術力が次第にアップしていることを示す。すなわち、補助→一般職→現場代理人→主任技術者→技術総括・指導など、年を経るにつれ,高度な内容の業務に従事しているという成長の過程が読み取れること。下図のように時間とともに高まっていく能力の様子が読み取れることです。

職務内容欄のチェック方法

以上、職務内容欄の作成にあたっての留意点を述べましたが、これらをチェックする方法を示します。職務内容は、次にあげる事項に照らし合わせて、見直すことも大切です。

- 技術的体験論文に記述する予定の業務と対応している

- 受験部門の専門とする事項に関する業務に相当している

- 自分が責任者となり協力者を指導して行った

- 業務技術士としてふさわしい業務(高等の専門的応用能力)

- 経済的にプラス面での評価がされている現状

- 技術から見て陳腐化しすぎていない業務

- 将来の見通しについて記述できる業務

口頭試験および申込書対策としての業務経歴 3

申込書の記入方法

受験申込書の記入方法は、詳しくは毎年出される技術士第二次試験「受験の手引き」を参照する必要がありますが、ここではとくに重要となる業務経歴票の記入上の注意を述べます。

業務経歴の欄の記入

(1) 業務経歴記入項目ごとの留意点

業務経歴には、勤務先(部課)、所在地(市区町村まで)、地位(職名)、職務内容、在職期間 (年月数)の欄があり、それぞれ以下の要領で記入します。

1) 勤務先(部課) 業務内容がイメージできるような部所名(30字以内)

2) 所在地(市区町村まで) 地域性が理解できるように

3) 地位(職名) 「科学技術に関する高等の専門的応用能力」を発揮する立場かつ、自分が責任者として主体となり協力者を指導して行った業務であることが読み取れる名称とします。

4) 職務内容 「計画、研究、設計、分析、試験または評価」といった名称を用いて記述する。単純な技能的な業務、研究・設計等に付随する庶務的な業務ではないとわかること。業務の末尾に、「○○の研究」、「○○の設計」、「○○の施工計画」などと記入します。

5) また、職務内容には、物件名(固有名称)と、「計画、研究、設計・・」、規模・型式、技術名・貢献、成果に相当する内容、すなわち職務内容の5要素を57文字以内で記入してください。

そしてこれら5項目を下図の『多項式』に従って連結して表してください。

この多項式に従って、各項目を作成し、連結していくと業績を簡潔に表すことが可能です。その実例を示します。

○○県○○会社、駐車場(○m2)コンクリート舗装工事の施工計画(暑中コンクリートを〜法で実施、沈下対策○以下)○○県○○会社、駐車場(○m2)コンクリート舗装工事の施工計画(暑中コンクリートを〜法で実施、沈下対策○以下)○○市○○ポンプ場○○ポンプ他○○機械設備の詳細設計(送水量○、揚程○、○台、〜設計法により最適設計を行う。省エネ目標○○を達成)

口頭試験および申込書対策としての業務経歴 2

さて前回は、技術士二次試験の申込書を作成するに当たっての留意点を示しました。再掲します。

●業務内容を技術士法に定められた業務となるようにする。

●業務経歴に補助的な業務を記入しない。

●業務経歴期間が7年を満たすようにする(技術士補でない人)。

●受験部門、選択科目、専門とする事項の内容を一致させる。

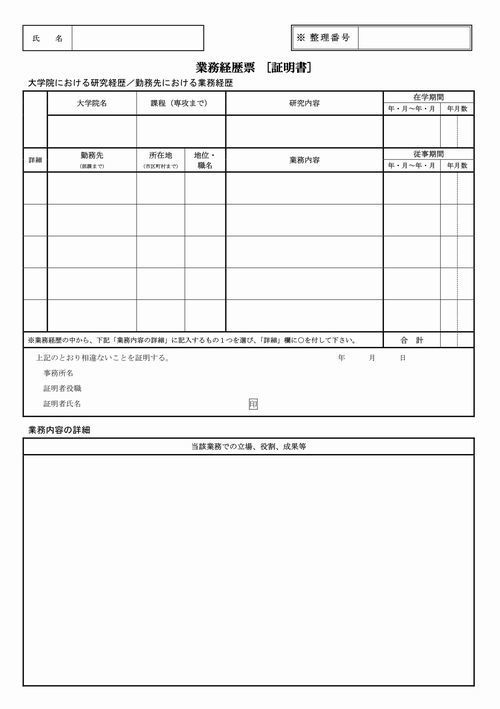

これらを下記に示す申し込み用紙に記入することとなります。

この用紙は、技術士試験申込書の一部であり、この業務経歴を作成した後、所属機関で証明をもらう必要があります。会社等でのそうした事務手続きの期間が必要ですので余裕をもって仕上げてください。

申込書提出時に事務官によって行われる申込書の審査は、単に法定の受験資格相当経験年数に達しているかどうかのチェックに過ぎません。しかし面接口頭試験時の審査・評価は、経歴や業績の中身そのものであって、経歴・業績をもとに受験者の技術者としての全貌を想定し、その全体像が技術士としてふさわしいかどうかを評価・判定します。

この面接時には、試験官は手元に試験の答案用紙と、申込書を置いているので、申込み書は答案と同等の意味を持ちます。したがって、受験申込書中の業務経歴欄は、受験者にとって、自身の技術的業績・経歴や専攻分野における技術力の優位性を、積極的にしかも自由に表現できる唯一の機会といえます。この唯一の機会を利用して、試験官全員に、受験者自身の技術者としての全体像がいかに技術士にふさわしいかを認識させるため、受験申込書記載の時点から戦略的に対応することが合格への第一歩なのです。

では、試験官は技術士(試験)に対してどのような能力がふさわしいと考えているか。それは技術士分科会のホームページに掲載されています。本講座のホームページではわかりやすく要約してまとめてありますので見てください。

技術士に求められる資質能力

- 問題・課題をそしゃくし、自分の持っている知識や技術を基礎にして、不足する知識・技術を身に付けて解決する。

- 取りまとめ力・管理能力 自分にはないが、問題解決の能力のある人材/組織を活用して目的を達成する能力(特に昨今はプロジェクトの規模が大きく複雑化し、自分の専門分野以外の広い知識分野も協調させて目的を達成しなければならないケースが多い。)

- 自らの専門分野の知識・見識を幅広く有して、業務上の課題を発見し、分析する能力

- 業務上の課題発見・分析能力: 様々な制約条件下での対策案を企画立案できる能力

- 全体を俯瞰し総合的に検討しコーディネートする能力

- 論理的思考能力、戦略的思考能力

- 技術をベースにした問題解決能力

- プロジェクトマネジメント能力(成果の品質、工程、コスト、人材等の投入等を管理できる能力)

- リスクマネジメント: 万一事故が発生した場合の影響を十分に認識し、社会に対する責任を常に持つ

この詳しい内容は、次のページにあります。

口頭試験および申込書対策としての業務経歴 1

1. 業務経歴では何が問われるか

技術士試験は、申込書を書く時点から始まっているといわれています。それは技術士にとって過去の業務経歴が重要であるとともに、その表現力も重要な能力と判断されるためです。受験申込みに必要な技術士第二次試験受験申込書の業務経歴は、提出後3段階での評価を受けることとなります。

1) 申込書提出時 事務官によって法定の受験資格相当経験年数に達しているかどうか

2) 筆記試験の審査時 経歴や業績が受験した技術部門に相当するか

3) 口頭試験時の審査 経歴をもとに受験者の技術者としての全貌を想定し、経歴の全体像が技術士としてふさわしいかどうかを評価する。経歴や業績の中身が吟味されます。

現在、下記のように2つの意味で現在は、業績の準備時期です。

- 2017年口頭試験対策

- 2018年申込書対策

そこで両者を兼ねて、業務経歴の書き方についてまとめます。

口頭試験での評価採点は、単に試験官の質問に対する受験者の受け答えの良否ではなく、むしろ評価の中心は業績の記載内容です。このため口頭試験を受ける方も業績の中身を整理しておく必要があります。

申込書の審査は、申し込み段階とそれから口頭試験段階で期間が経るにつれて次第に厳しい審査を受けることとなります。口頭試験のときには(試験官は手元に試験の答案用紙と、申込書を置いているので)申込み書は答案と同等の意味を持つようになります。つまり申込書は試験の何ヶ月も前から業績をアピールできる機会であり、積極的に自分の業績をPRできるチャンスとして利用すべきであるといえます。逆にいえば、申込書の不備は取り返しのつかない減点を、試験前に生む可能性もあるため、慎重に経歴内容の整合を図る必要があるわけです。

以上のことから、受験申込書は、受験資格適格という最低限提出書類としてではなく、受験者がいかに技術士にふさわしいかを認識させる、戦略的な第一歩と考えるべきなのです。

2. 申込書作成の留意点

受験申込書の第一の目的は、技術士の受験者としてふさわしいか否かを判断するものであり、その判断基準は技術士法に定義されています。このため、申込書から、

科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務

が読み取れるようにします。業務内容、期間などは最低条件を満たすようにしなければならなりません。以下に、技術士法第2条を示します。

第2条 この法律において「技術士」とは,第32条第1項の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

ここで受験申込書を作成するに当たっての留意点を改めて以下に示します。

●業務内容を技術士法に定められた業務となるようにする。

●業務経歴に補助的な業務を記入しない。

●業務経歴期間が7年を満たすようにする(技術士補でない人)。

●受験部門、選択科目、専門とする事項の内容を一致させる。

また、筆記試験において受験者の技術的体験論文と受験申込書の経歴・業績との一致が合否の判定条件となり、さらに、口頭試験では受験申込書に記入した内容が本入の経歴かを厳しく問われます。これらのことにも留意して申込書を作成する必要があります。

コミニケーション能力高める 3 「留意点」とは品質を高めるための方策、提案

文部科学省技術士分科会では技術士二次試験の合格基準の1つとしてコミニケーション能力を挙げています。このため論文試験では出題者の意図に応じて解答せねばならず、いわば会話の受け答えみたいな、コミニケーションが成立しなければ良い答えとして評価を受けることができません。

引き続き今回も機械部門機械設計科目の平成29年III−1問題について考えてみましょう。

問題文はこうでした。

近年、豊富な経験およびノウハウを有する技術者の高齢化が進む一方で、後継者不足や生産拠点の海外移転に伴う人材空洞化等により。我が国のものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を伝承することが困難になってきている。そこで、先人のノウハウや知識を組織的に継承して技術力を維持・向上する仕組みの構築が求められている。このような社会的状況を考慮して、以下の問いに答えよ。

(1)ものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を効率的にかつ早期に伝承するために実施されている仕組みや方法を3つ挙げ、それぞれについて特長と問題点を述べよ。

(2)(1)で挙げた技術を伝承するための仕組みや方法の中で、最も効果的と考えるものを1つ選び、その問題点を解決するための提案を示せ。

(3)(2)で挙げた提案がもたらす効果と留意点を具体的に述べよ。

この問(3)の解答である留意点について、検証してみましょう。例えば次のような解答どうだと思われますか。

なおここでは最も効果的な技術伝承の指導法として「業務手順書の作成」を取り上げ、

その方法: 計算書、過去トラブルシートを参照することで手順ごとに具体的で正確な判断を下すその効果: (手順の習得に加えて)背景となる原理や理論も併せて理解し、単なるマニュアル的な知識では無い有機的な技術伝承が行える。

としていたとします。ではその留意点はどうでしょう。

(3)−2 留意点(品質を高めるための方策、提案)

1) 更新し易い手順書とするため、手順書に記載する数値基準の根拠となる原典等

を明記し法規変更や新技術の置き換え等が発生時に手順書の見直しを容易にする。

2) 手順書に失敗体験談を記載して継承者が失敗体験を学ぶ。失敗体験を学ぶことでリスクの大きさや重要ポイントの理解を向上させて手順項目の優先度や重要度を学ぶ。

3) 手順書を問題方式として継承者の理解度を把握する。また問題形式とすることで継承者

の思考能力を高めて課題設定や未知なるものへの取組み姿勢を向上させる。

1は、法令等が変わった際に手順書の修正をスピーディーに行うという、いわば作業の効率化を目指した提案です。留意点としては着目は悪くはありません。ただし技術伝承と言う目的に対して、あくまでも作業の効率化と言う手段的な提案であり、残念ながら最終的な効果には貢献していません。

2は、失敗の体験談から学ぶという、学びの本質的な要素をを目指したものであり、本質的な技術の伝承に係る作業と言えそうです。

こ3は、さらに能力を高めるために問題形式で思考能力を高めるとしています。この点は評価できるものですが、ただし、課題設定や未知なるものの取り組み姿勢・・で終わってしまっては最終的な成果である「技術伝承」には届きません。

取り組み姿勢とは、技術者としての素養に位置づけられるコンピテンシーであり、あくまでも個人の資質を高めるという領域を超えないものです。本来は個人の勉強時間の中で行うべきことなのではないでしょうか。

以上をまとめますと、解答の末尾に来る提案は最終的な出題者の要求にぴったりとつながる成果を示さなくてはならないということです。

ここでは技術伝承を求められていましたので、未経験の若手に技術が伝承されて、その技術が提唱された本人によってどのように応用されるかということに関連づけて説明しなければならないことです。こういった論理性を通すこと、すなわちロジカルシンキングすることが技術士に求められているということです。

当研究所では、技術士二次試験の論文検索を通して、文部省技術士分科会が提案する技術士のコンピテンシーをいかに高めるかを研究しております。こうした成果を適用してさらなる合格者を輩出することを目指しており、1発合格されたい方は是非お申し込み下さい。必ずご期待に応えて合格力をアップするよう指導しております

コミニケーション能力高める 2 「効果」とは結果として得られる経済的成果

技術士試験の合格基準の1つとしてコミニケーション能力が挙げられていることはご存知ですか。文部科学省技術士分科会の合格基準の中で1つの項目として示されています。

筆記試験では出題者の意図に応じて解答せねばならず、いわば会話の受け答えみたいな、コミニケーションが成立しなければ良い答えとして評価を受けることができません。そこで、筆記試験の解答の模範例からどのように答えればよいかを探ってみましょう。

引き続き今回も機械部門機械設計科目の平成29年III−1問題です。

問題文はこのようになっています。

近年、豊富な経験およびノウハウを有する技術者の高齢化が進む一方で、後継者不足や生産拠点の海外移転に伴う人材空洞化等により。我が国のものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を伝承することが困難になってきている。そこで、先人のノウハウや知識を組織的に継承して技術力を維持・向上する仕組みの構築が求められている。このような社会的状況を考慮して、以下の問いに答えよ。

(1)ものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を効率的にかつ早期に伝承するために実施されている仕組みや方法を3つ挙げ、それぞれについて特長と問題点を述べよ。

(2)(1)で挙げた技術を伝承するための仕組みや方法の中で、最も効果的と考えるものを1つ選び、その問題点を解決するための提案を示せ。

(3)(2)で挙げた提案がもたらす効果と留意点を具体的に述べよ。

この問(3)の解答である提案がもたらす効果について、検証してみましょう。例えば次のような解答どうだと思われますか。

なおここでは最も効果的な技術伝承の指導法として「業務手順書の作成」を取り上げ、その方法として、計算書、過去トラブルシートを参照することで手順ごとに具体的で正確な判断を下すこととしていたとします。ではその効果はどうでしょう。

(3)−1 効果

1) 3DCADや動画により組立調整作業のこつを表現するため文書だけで伝えることが

困難な作業が理解し易い。

2) 関連資料を参照しながら手順を確認するため、手順に加えて原理や理論も併せて習得し易い。

3) 共通技術を標準化し伝承する技術を絞り込み、伝承期間が短縮される。

1は、わかりやすさ、効率性としての効果であり、スピーディーに技術継承するための方法としての効果です。あくまでも補助的な機能であり、本来は技術継承の実質的な向上を図るものが望ましいといえます。

3は、共通技術の伝承をに係る作業の重複を避けて、システマティックな伝承形態をとることによって、伝承作業を合理化するというものです。これも本来の狙いである、技術伝承の中身が深まるというものではありませんので、もつと本質的効果を高める方策の提案が好ましいといえます。

2は、「原理や理論も合わせて習得する」効果を挙げています。確かにこうした基礎的な学習は技術者としての素養をを高め業務の質を改善することになります。が、しかしあくまでも個人の資質を高めるという領域を超えないものです。本来は業務遂行とは別に、個人の勉強時間の中で行うべきことなのではないでしょうか。こうした原理を学ぶことが、直接的に業務の技術継承に役立つかどうかと考えてみると、必ずしも直接的な効果は薄い可能性があります。

また別な見方をしますと、前段の方法論で、

技術継承の方法として「原理や理論も合わせて習得する」と宣言していたのです。その効果が、

「原理や理論も合わせて習得する」ことができる・・ではイコール、直接的すぎます。やったことそのものという感じになってしまいます。

そもそも「効果」を求める問いでは何を求めていたのかというと、提案した行動、選択を実施した結果として、諸々の因果関係の結果、どのような経済的に評価できる成果が得られたかという意味です。

〇〇ということをやった。だから、効果として、〇〇が得られた。という解答では、

やったことと結果が同じで、わかりやすすぎて問題として問い掛ける意味もありませんし、そもそも効果とは呼びません。

関連資料を参照することで、もちろん手順は確認しやすくなりますが、最終目的は手順を確認することではなく技術伝承することなのです。

ですのでここでは、個人の勉強のためになるだけではなく、そのことが最終的な目的である技術の伝承にどのようにつながっていくか、という目的につなげていかなければなりません。こうした、

出題者が要求していることに、どれだけ貢献できるかを示すことが効果的なプレゼン

なのです。この解答の場合正解は次のようになります。

2) 手順の習得に加えて、背景となる原理や理論も併せて理解し、単なるマニュアル的な知識では無い有機的な技術伝承が行える。

正解はこの「有機的な技術の伝承が行える」ということです。もう一度まとめますと、効果を考えるときにともすると、やったことと結果が同じになってしまう危険性があります。そこで、最終的な目的を忘れずに、

出題者が求めている目的に対して、ご自分の提案がどのような貢献をもたらすかということをはっきりと示さなくてはならない

ということです。こういった論理性を通すこと、すなわちロジカルシンキングすることが技術士に求められているということです。

当研究所では、技術士試験の評価原理を分析するなど、試験の解析を行っており、文部省技術士分科会の試験官になり代わって高い得点を得るための方法を提案しております。多くの受講生様の敗因分析より、今回ご紹介したような、コミュニケーション能力の不足に由来する減点、が不合格の支配的な因子となっており、こうした合格の難関をクリアできるように指導しています。その結果、答案がすっきりと読み取れて、多少余白が多かったり、内容的に弱点があったとしてもコンピテンシーが感じられて合格できるということです。このような方法で

誰でもご自身の体験で技術士筆記試験に合格できる

よう指導しております

コミニケーション能力高める1 目的を誤らないように提案する

技術士試験の合格基準の1つとしてコミニケーション能力が挙げられていることはご存知ですか。文部科学省技術士分科会の合格基準の中で1つの項目として示されています。

筆記試験では出題者の意図に応じて解答せねばならず、いわば会話の受け答えみたいな、コミニケーションが成立しなければ良い答えとして評価を受けることができません。そこで、筆記試験の解答の模範例からどのように答えればよいかを探ってみましょう。

まず1つ目は機械部門機械設計科目の平成29年III−1問題です。

問題文はこのようになっています。

て近年、豊富な経験およびノウハウを有する技術者の高齢化が進む一方で、後継者不足や生産拠点の海外移転に伴う人材空洞化等により。我が国のものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を伝承することが困難になってきている。そこで、先人のノウハウや知識を組織的に継承して技術力を維持・向上する仕組みの構築が求められている。このような社会的状況を考慮して、以下の問いに答えよ。

(1)ものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を効率的にかつ早期に伝承するために実施されている仕組みや方法を3つ挙げ、それぞれについて特長と問題点を述べよ。

(2)(1)で挙げた技術を伝承するための仕組みや方法の中で、最も効果的と考えるものを1つ選び、その問題点を解決するための提案を示せ。

(3)(2)で挙げた提案がもたらす効果と留意点を具体的に述べよ。

この問(2)の解答である問題解決提案について、検証してみましょう。例えば次のような解答どうだと思われますか。

なおここでは最も効果的な技術伝承の指導法として「業務手順書の作成」というものを取り上げたとします。その理由は、手順書作成によりノウハウを文書化することで作業者のスキルに左右されずに業務を行えるからです。ではその課題と解決策はどうでしょう。

(2)−2 問題解決提案

1) 文章だけでは分かり辛い暗黙知を含む業務手順を動画や3DCADを用いることで、機構

や原理を含めて視覚的に理解し開発時の課題や改善項目の抽出を可能とする。

2) 業務手順と併せて図面、DR結果や計算書、過去トラブルシートを記述し関連資料を参

照しながら手順を確認できるようにする。

3) 作成する手順書の種類が多いと作成時間が多くかかる。共通技術の設計標準化・

モジュール化を行って手順書を共通化して作成する手順書の種類を絞り込む。

1、3は問題ありませんが、2は技術伝承をに係る最終的な課題を解決する提案が述べられていないために答えとしては不十分です。関連資料を参照することで、もちろん手順は確認しやすくなりますが、最終目的は手順を確認することではなく技術伝承することなのです。

ですのでここでは、手順書を確認するにとどまらず、そのことが最終的な目的である技術の伝承にどのようにつながっていくか、という目的につなげていかなければなりません。こうした、

出題者が要求していることに、提案内容が貢献しているということが明確に分かることが大事

なのです。この解答の場合正解は次のようになります。

2) 業務手順と併せて図面、DR結果や計算書、過去トラブルシートを参照することで手順ごとに具体的で正確な判断を下す。

もう一度まとめますと、課題解決の提案を考えるときにともすると、解決のための解決になってしまい、手段的な説明で終わってしまう危険性があります。そこで、最終的な目的を忘れずに、

出題者が求めている目的に対してご自分の提案がどのような貢献をもたらすかということをはっきりと示さなくてはならない

ということです。こういった論理性を示すこと、すなわちロジカルシンキングすることが技術士に求められているということです。

当研究所では、技術士試験で高い評価を得るための方法を分析しており、数々の敗因分析よりこうした、コミュニケーション能力が欠けると思われることに由来する減点、を注意しなければならない点をしてクリアできるように指導しています。その結果、答案がすっきりと読み取れて最小限の内容で、特別難しい事を提案しなくても高いコンピテンシーが感じられて合格できるということです。このような方法で

誰でもご自身の体験で技術士筆記試験に合格できる

よう指導しております

衛生工学部門 建築環境施設 H29Ⅲ-1 論文の解き方4

2017年の衛生工学部門 建築環境施設、III-1問題について、引き続き解きかたを考えてみましょう。今回は4回目です。

問題を再掲します。

建築関連5団体は、今日の地球環境問題と建築との係わりの認識に基づき、「地球環境・建築憲章」を制定し、持続可能な循環型社会の実現にむかって、連携して取り組むことを宣言している。先ず、その骨子となる5つの方針とその概要を述べよ。次に、各自の専門領域において、その方針を実現するための技術を3つ提案し、それらの概要と実現に向けての方法と課題を具体的に述べよ。

課題解決能力に相当する問2、3を解いてみましょう。

建築関連5団体の「地球環境・建築憲章」の骨子となる5つの方針概要各自の専門領域において、その方針を実現するための技術を3つ提案し、概要を具体的に述べる実現に向けての方法と課題を具体的に述べる。

問2と問3では、技術を3つ提案し、概要、実現に向けての方法と課題を述べることとなっています。前回まで5つの方針の2つをあげましたが、今回は、最後のひとつの技術を挙げて解いてみましょう。

3番目の技術は地球環境・建築憲を章の骨子となる5つの方針の4つ目、省資源・循環です。

地球環境・建築憲章の骨子となる5つの方針では「建築は可能な限り環境負荷の小さい、また再利用・再生が可能な資源・材料に基づいて構成され、建築の生涯の資源消費は最小限に留められる。」と宣言しています。

建築物の資源消費といえばコンクリート、鉄鋼、木材等の資源が相当しますが、ここは衛生工学部門、建築環境施設の視点から、水資源と非再生性資源、3R、ゼロエミッションの3つを取り上げることとします。これらの対応はそれぞれ次のようになっています。

1) 水資源保護

雨水又は雑排水等利用システム、各種節水システムの採用等により、水資源の消費低減を図る。

・建物規模、建物用途、地域性等を考慮し、排水再利用システム及び雨水使用システムの採用を検討する。

・水使用量の削減を図るため、節水コマに加えて、節水型便器など香水型機器の採用を検討する。

2) 非再生性資源の使用量削減

環境負荷低減に資する資機材を使用するとともに、廃棄物の削減及び適正処理、資源の循環的な利用等を行い、総合的に環境負荷の低減を図る。

・躯体材料にリサイクル資材の使用を検討し、躯体材料以外でも舗装材などにリサイクル資材の採用を検討する。

3) 3R、ゼロエミッションよる再資源化 廃棄物を削減しできるだけ再資源化行うために分別管理する。 設備機器等については環境配慮設計が行われたもの を優先し、製品の軽量化、部品点数削減、再生資源の活用、希少材料の使用量削減などを検討する。

こうしたことを考慮して解答すれば、正解は難しくはありません。

理想的な解答例

■省資源・循環における技術:雨水・排水の再利用技術

(概要)多元給水システムとして上水設備とは別に、雨水・排水の再利用水(雑用水)の2系統で供給し、上水使用量の低減を図る。

(実現に向けての方法と課題)多元給水システムとして上水設備とは別に、雨水・排水の再利用水(雑用水)の2系統で供給し、水の有効利用を図る事で上水使用量の低減や環境負荷削減が効果的となる。また、原水量と再利用水の水収支バランスを考慮し、設備の稼働率を上げ処理機能を十分に発揮させることのできる有効水深の確保が求められ、イニシャル・ランニングコストの経済性のとれた計画が課題となる。

技術士衛生工学部門の試験では、空調や換気、水道、照明設備の知識が求められる一方で、設計をや設備設計の計算そのものが求められる場合もあります。このような場合に必要となる判断は、答案用紙の枚数の範囲で何を伝えるかです。

試験答案では、実務の作業とは異なり、結果を採点して受験者の能力を測ることが目的です。このため

出題者は受験者の能力が顕著に現れやすいような問題形式をとる

ことが一般的です。逆に言うと、解答者は

答えを想定して、受験者の能力によって差が開きやすいような問題形式を想定すると正解の範囲が絞り込める

といえます。このため出題者の意図を把握して、かつ答案の枚数の範囲で表現できる技術者の能力が何であるかを考えることが正解を類推する上で役立ちます。

実は不合格となる方の多くは、こうした正解のイメージを持たずに、出題者の意図を明確に把握することなしに、解答している場合が多いのです。この場合、曖昧模糊とした中で考えねばならず、正解の方向性がはっきりとしません。このような状態では、正解する確率は低下すると考えざるをえません。

そこで本講座では、こうした出題者の意図を、試験の能力測定の目的や、解答の枚数、前提事項となる条件などから、正解と思われる範囲を狭く絞り込むことによって、結果として正解率を高める事を指導しています。

本研究所では、論文の書き方の指導だけでなく、正しい判断力や取り組み姿勢、技術士にふさわしい考え方についても、音声ガイドを用いたコーチングや電話・面談指導によってご説明しています。基本に立ち返って考え方をしっかり理解することで合格力を高めることが可能です。

1)長寿命(概要)世代を超えて使い続けられる価値ある社会資産になるように、企画・計画・設計・建設・運用・維持される。

2)自然共生(概要)自然環境と調和し、多様な生物との共存を図りながら、良好な社会環境の構成要素として形成される。

3)省エネルギー(概要)建築の生涯のエネルギー消費は、最小限に留められ、自然エネルギーや未利用エネルギーは最大限に活用される。

4)省資源・循環(概要)可能な限り環境負荷の小さい、また、再利用・再生が可能な資源・材料に基づいて構成され生涯の資源消費は、最小限に留められる。

5)継承(概要)多様な地域の風土・歴史を尊重しつつ新しい文化として創造され、良好な成育環境として次世代に継承される。

衛生工学部門 建築環境施設 H29Ⅲ-1 論文の解き方3

2017年の衛生工学部門 建築環境施設、III-1問題について、引き続き解きかたを考えてみましょう。

問題を再掲します。

建築関連5団体は、今日の地球環境問題と建築との係わりの認識に基づき、「地球環境・建築憲章」を制定し、持続可能な循環型社会の実現にむかって、連携して取り組むことを宣言している。先ず、その骨子となる5つの方針とその概要を述べよ。次に、各自の専門領域において、その方針を実現するための技術を3つ提案し、それらの概要と実現に向けての方法と課題を具体的に述べよ。

問題は、最初知識を問う問題から始まります。問いを整理するとこうなります。

建築関連5団体の「地球環境・建築憲章」の骨子となる5つの方針概要各自の専門領域において、その方針を実現するための技術を3つ提案し、概要を具体的に述べる実現に向けての方法と課題を具体的に述べる。

問2と問3について、技術を3つ提案し、概要、実現に向けての方法と課題を述べることとなっています。前回は5つの方針の1つ目、長寿命化でしたが、今回は、次の技術を挙げて解いてみましょう。

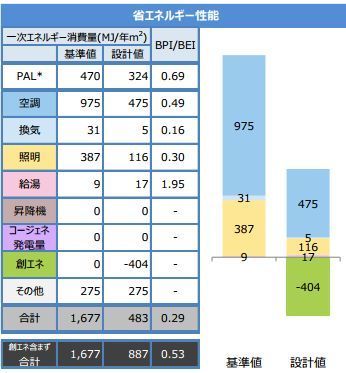

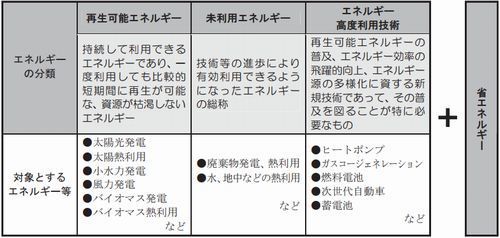

2番目の技術は地球環境・建築憲を章の骨子となる5つの方針の3つ目、省エネルギーです。

地球環境・建築憲章の骨子となる5つの方針では「建築の生涯のエネルギー消費は最小限に留められ、自然エネルギーや未利用エネルギーは最大限に活用される」と宣言しています。

建築のエネルギー消費は今日、建築の生涯を通して最小限とすべきという考え方が広がっています。

その端的な例をゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)に見ることができます。このZEBとは、簡単に言うとエネルギーを消費しないか、または消費する分を内部で作り出して相殺するビルです。

建築物内部で人間が活動する限り、まったくエネルギーを消費しない建物を作ることは不可能です。このため、建物で消費したエネルギー量を建物で発生させたエネルギー量で相殺することで「ゼロ」とできるのです。

こうしたゼロ・エネルギー・ビルの考え方は国で以前から検討されており、2009年には経済産業省の研究会が開されています。現状では先進的な企業が研究や新製品開発の一環として発表する例が多数見られます。

その考え方は、具体的には、下の図のようにまず従来行われている省エネルギーさらに進め、エネルギー消費を従来比1/2程度に低減し、次にそのエネルギーを太陽光等の新エネルギーで賄い、相殺して最終的に建物のエネルギー消費を0にするというものです。この中で空調や照明エネルギーの省エネルギーが大きな役割を果たし、一方で創エネルギーと称する新たに得られるエネルギーが重要だということがうかがえます。

き

こうしたゼロエネルギービルの技術要素を整理しますと、下の図のように、左側のエネルギーを作り出す創エネルギー技術と省エネルギー技術からなるといえます。

こうしたことに対応していけば、だんだん正解に近づいていくに違いありません。

理想的な解答例

■省エネルギーにおける技術:ハイブリッド給湯システム技術

(概要)給湯負荷に柔軟に対応しつつ実用性とCO2低減を両立するシステムとし、燃焼式給湯器にヒートポンプ給湯機を組み合わせた給湯システムとする。

(実現に向けての方法と課題)給湯負荷変動に合わせ互いの機器能力性能を補完し合う事で、従来の燃焼式給湯器のみの場合と比べ、給湯システム全体の高効率化を向上させる。また省エネルギーの推進、地球温暖化防止に向けたCO2排出量の削減は大きな課題であり、業務用給湯分野においては、エネルギー利用の効率化が求められる。

技術士衛生工学部門の試験では、空調や換気、水道、照明設備に関するエネルギー消費をコントロールする知識が必要です。そしてそれとともに、建物あるいは施設全体としてどれだけエネルギー消費が生ずるかと言ったらトータルな考え方考えを欠かすことができません。衛生工学のプロとして、建築生産や省エネルギー、地球環境問題についての実務的な視点からの判断や行動力が問われる試験です。文部科学省では、過去問から予想可能なテーマの範囲を超えて、新しい視点から課題解決の対応力を試す出題を行っています。

こうした出題傾向に対して、知識を暗記してかかる勉強では歯が立ちません。これからは地道に課題解決能力を身につけて、新規の問題を解けるように力をつけていくしかないのです。従来の勉強法である、

模範答案を数多く暗記して、試験場で書き出す方法は通用しません。

一方、応用力は独学の暗記勉強では身に付かず、コーチングによって技術継承を受けるしかありません。

プロエンジニアとして、こうした応用力を試す問題を楽勝で乗り切れるような判断力を付けてみませんか。そういう安心できる対応力があれば1発合格は可能です。

本研究所では、論文の書き方の指導だけでなく、正しい判断力や取り組み姿勢、技術士にふさわしい考え方についても、音声ガイドを用いたコーチングや電話・面談指導によってご説明しています。基本に立ち返って考え方をしっかり理解することで合格力を高めることが可能です。

1)長寿命(概要)世代を超えて使い続けられる価値ある社会資産になるように、企画・計画・設計・建設・運用・維持される。

2)自然共生(概要)自然環境と調和し、多様な生物との共存を図りながら、良好な社会環境の構成要素として形成される。

3)省エネルギー(概要)建築の生涯のエネルギー消費は、最小限に留められ、自然エネルギーや未利用エネルギーは最大限に活用される。

4)省資源・循環(概要)可能な限り環境負荷の小さい、また、再利用・再生が可能な資源・材料に基づいて構成され生涯の資源消費は、最小限に留められる。

5)継承(概要)多様な地域の風土・歴史を尊重しつつ新しい文化として創造され、良好な成育環境として次世代に継承される。

衛生工学部門 建築環境施設 H29Ⅲ-1 論文の解き方2

2017年の衛生工学部門 建築環境施設、III-1問題について、引き続き解きかたを考えてみましょう。

問題はこうです。

建築関連5団体は、今日の地球環境問題と建築との係わりの認識に基づき、「地球環境・建築憲章」を制定し、持続可能な循環型社会の実現にむかって、連携して取り組むことを宣言している。先ず、その骨子となる5つの方針とその概要を述べよ。次に、各自の専門領域において、その方針を実現するための技術を3つ提案し、それらの概要と実現に向けての方法と課題を具体的に述べよ。

問題は、最初知識を問う問題から始まります。問いを整理するとこうなります。

建築関連5団体の「地球環境・建築憲章」の骨子となる5つの方針概要各自の専門領域において、その方針を実現するための技術を3つ提案し、概要を具体的に述べる実現に向けての方法と課題を具体的に述べる。

今回は問2と問3について解いてみましょう。技術を3つ提案し、概要、実現に向けての方法と課題を述べることとなっています。

最初の技術は地球環境・建築憲章の骨子となる5つの方針の1つ目、長寿命化です。

ところで長寿命が最近活発に求められるようになった背景には,LCA に基づく設計及び評価が重視されるようになってきたこと, また地球環境の面から考えても,建物の長寿命化が必要不可欠となり,今後は 100年使用し続けられる建築を建てるという考え方が示されたことなどがあります。

建築設備の寿命(耐用年数)に関しても,建築業協会や国土交通省が実施した耐久性向上技術調査委員会などによる評価が行われています。

建築設備の物理的寿命の改善も難しいにもかかわらず,それ以前にいわゆる物理的寿命を全うさせた設備が極めて少ないことがあります。改修工事に伴い建築設備の多くが残存寿命があるにもかかわらず、廃棄されているのです。さらには,OA 化対応,個別空調対応,耐震対策など,いわゆる社会的ニーズの変化に対応する必要もあります。このような観点からも寿命が短くなる危険性があるのです。

こうしたことに対応していけば、だんだん正解に近づいていくに違いありません。

理想的な解答例

■長寿命における技術:設備ユニット及び配管プレハブ化技術

(概要)施工及び維持管理の合理化や省力化に配慮し、主要な機器や配管材料は、耐久性や耐食性並びに耐震性を有し、耐用年数を満足させるものとする。

(実現に向けての方法と課題)スペースの確保と将来への対応として設備類は、点検・保守・取替えが容易に出来るようなスペースを確保して設置し、将来、増築や模様替えなどを想定し、配管ピットやトレンチなども有効活用する。また機器の配置にあたっては、平面計画だけでなく高さの検討も併せて計画し、メンテナビリティの向上や構造躯体や仕上げなどの建築と設備の分離を図る事が課題となる。

技術士衛生工学部門の試験では、空調や水道設備に関する設計施工の知識が必要です。そしてそれとともに、建築設備がおかれた環境を考えると、建築物や環境とどう適合をしていくかという考えも欠かすことができません。衛生工学の専門家にふさわしい、建築生産や環境共生についての実務的な視点からの判断や行動力が問われる試験です。文部科学省では、過去問から予想可能なテーマの範囲を超えて、新しい視点から課題解決の対応力を試す出題を行っています。

こうした出題傾向に対して、対策法を見出せない方もいらっしゃいます。今年のⅢ-1問題の地球環境・建築憲章の5つの骨子は記憶にないと答えにくいものです。確かに2000年に制定されたものですから、そこまで復習なんてできません。しかし、暗記していないと答えはまったく見当もつかないものだったでしょうか。骨子の5項目すべて挙げるのはともかく、その後の記述は何とかなると思います。

こうした予想外はどの受験者も同じように難問として感じられたはずです。地球環境・建築憲章やの知識や経験のある方が何割もいたとは思えません。答えようのない問題にどうこたえるか、知識では対応不能な領域だったのです。こうした従来にない応用力を試す傾向は、実はすべての部門で進んでいます。

そして、このような問題では知識を暗記してかかることなんて無意味です。これまで蓄えた見識で、それぞれ正解は何かとその場で推論しながら考えるしかありません。出題者の意図を推し量って正解の方向を絞り込むしかないと思います。

今年の問題は、暗記では到底解けず、建築環境の範囲外まで領域を広げないと解けない問題でした。

応用力もとうとう小手先では通じないレベルとなってきたということです。

今後は、難解な問題での応用力練習が必要になると考えます。練習法を変えて真剣に応用力の勉強をされてみませんか。

プロエンジニアとして、楽勝に問題を乗り切れるような応用力を付けてみませんか。そういう安心できる対応力があれば楽勝で合格は可能です。

本研究所では、この添削指導のように、字句の直しだけでなく、答案を解くにあたっての考え方やりぃ技術者としの姿勢がどうあるべきかといった事についても、音声ガイドを用いたコーチングによってご説明しています。基本に立ち返って考え方をしっかり理解することで合格力を高めることが可能です。

1)長寿命(概要)世代を超えて使い続けられる価値ある社会資産になるように、企画・計画・設計・建設・運用・維持される。

2)自然共生(概要)自然環境と調和し、多様な生物との共存を図りながら、良好な社会環境の構成要素として形成される。

3)省エネルギー(概要)建築の生涯のエネルギー消費は、最小限に留められ、自然エネルギーや未利用エネルギーは最大限に活用される。

4)省資源・循環(概要)可能な限り環境負荷の小さい、また、再利用・再生が可能な資源・材料に基づいて構成され生涯の資源消費は、最小限に留められる。

5)継承(概要)多様な地域の風土・歴史を尊重しつつ新しい文化として創造され、良好な成育環境として次世代に継承される。

衛生工学部門 建築環境施設 H29Ⅲ-1論文の解き方1

2017年の衛生工学部門 建築環境施設、III-1問題について、解きかたを考えてみましょう。

問題はこうです。

建築関連5団体は、今日の地球環境問題と建築との係わりの認識に基づき、「地球環境・建築憲章」を制定し、持続可能な循環型社会の実現にむかって、連携して取り組むことを宣言している。先ず、その骨子となる5つの方針とその概要を述べよ。次に、各自の専門領域において、その方針を実現するための技術を3つ提案し、それらの概要と実現に向けての方法と課題を具体的に述べよ。

問題は、最初知識を問う問題から始まります。問いを整理するとこうなります。

建築関連5団体の「地球環境・建築憲章」の骨子となる5つの方針概要各自の専門領域において、その方針を実現するための技術を3つ提案し、概要を具体的に述べる実現に向けての方法と課題を具体的に述べる。

この最初の知識はともかくとして、後は地球環境問題に資する技術提案ができればよいのです。他仕様の知識が思いつかなくても答えは想像つくと思います。

まず、地球環境・建築憲章の骨子となる5つの方針概要とは何か。 これは暗記していなければわかりませんが、思い出せなくとも類推できなくもありません。省エネや資源循環とか常識的に言われていることです。答えはネット検索ですぐにわかります。

建築は世代を超えて使い続けられる価値ある社会資産となるように、企画・計画・設計・建設・運用・維持される。(長寿命)

建築は自然環境と調和し、多様な生物との共存をはかりながら、良好な社会環境の構成要素として形成される。(自然共生)

建築の生涯のエネルギー消費は最小限に留められ、自然エネルギーや未利用エネルギーは最大限に活用される。(省エネルギー)

建築は可能な限り環境負荷の小さい、また再利用・再生が可能な資源・材料に基づいて構成され、建築の生涯の資源消費は最小限に留められる。(省資源・循環)

建築は多様な地域の風土・歴史を尊重しつつ新しい文化として創造され、良好な成育環境として次世代に継承される。(継承性)

この5つです。これをもとに書けばよいのです。

理想的な解答例

(1)骨子となる5つの方針とその概要

1)長寿命(概要)世代を超えて使い続けられる価値ある社会資産になるように、企画・計画・設計・建設・運用・維持される。

2)自然共生(概要)自然環境と調和し、多様な生物との共存を図りながら、良好な社会環境の構成要素として形成される。

3)省エネルギー(概要)建築の生涯のエネルギー消費は、最小限に留められ、自然エネルギーや未利用エネルギーは最大限に活用される。

4)省資源・循環(概要)可能な限り環境負荷の小さい、また、再利用・再生が可能な資源・材料に基づいて構成され生涯の資源消費は、最小限に留められる。

5)継承(概要)多様な地域の風土・歴史を尊重しつつ新しい文化として創造され、良好な成育環境として次世代に継承される。

技術士衛生工学部門の試験では、空調や水道設備の知識を確認する問題だけではなく、衛生工学の専門家にふさわしい、省エネや資源循環のについての俯瞰的な視点からの判断や行動力が問われる試験です。文部科学省では、過去問から予想される見識の枠を超えて会社全体をマネジメントするプロエンジニアとしての能力を診断するため、毎年独自の課題を受験者に提案し、その課題を解決する能力を測ります。このため、

問い(1)は現在の環境に取り組むための前提条件に過ぎず、衛生工学技術者としての心構えを確認しているに過ぎない

ということです。

本研究所では、この添削指導のように、字句の直しだけでなく、答案を解くにあたっての考え方やりぃ技術者としの姿勢がどうあるべきかといった事についても、音声ガイドを用いたコーチングによってご説明しています。基本に立ち返って考え方をしっかり理解することで合格力を高めることが可能です。

1)長寿命(概要)世代を超えて使い続けられる価値ある社会資産になるように、企画・計画・設計・建設・運用・維持される。

2)自然共生(概要)自然環境と調和し、多様な生物との共存を図りながら、良好な社会環境の構成要素として形成される。

3)省エネルギー(概要)建築の生涯のエネルギー消費は、最小限に留められ、自然エネルギーや未利用エネルギーは最大限に活用される。

4)省資源・循環(概要)可能な限り環境負荷の小さい、また、再利用・再生が可能な資源・材料に基づいて構成され生涯の資源消費は、最小限に留められる。

5)継承(概要)多様な地域の風土・歴史を尊重しつつ新しい文化として創造され、良好な成育環境として次世代に継承される。

総合技術管理部門 H29論文の解き方4

2017年の総合技術監理部門、記述式の論文、I-2問題について、引き続き解きかたを考えましょう。

今回は総監としての総合力、課題解決力が問われる問い(4)です。

(4)あなたが取り上げた事業の「将来の課題」について,その課題を部分的にでも解決又は達成する方策について,次の1)〜3)に沿って示せ。

1) 前述した「将来の課題」のうち1つを取り上げ,その課題が顕在化した状況を想像し,その顕在化により引き起こされる影響を記せ。

2) 将来においてこの課題が顕在化した場合,部分的にでも解決又は達成するための方策を記せ。

3) 将来においてこの課題を解決又は達成するために現在から検討若しくは実施すべき方策を記せ。

(4)の問題では、(3)の現在の課題に対して将来の課題が問われています。例年、総監論文では(3)(4)問題が合否の分かれ道となっており、注意が必要です。

問題の回答は3段階に求められており、

将来の課題による影響今行える対策将来行なう対策のために今から準備すべきこと

の3つが求められています。

こうした付帯条件の意味を正確に読み解いて、時間軸に沿って答えていくことが正解率を高めます。

(2)で述べた将来の課題として当初この方は、

- 建物維持保全をする技術者不足(社会問題)

- 建物の維持保全をするための調査件数が増え間に合わない

この2つを取り上げていました。

しかし、総監としての視点を表すなら、単なる建設事情の問題ではなく、総監の解決策につながりやすい課題を取り上げるのが良いかと思います。例えばこのような2つです。

- ロボット化や機械化が進み雇用が減る

- BIMデータにLC項目を盛り込み計画な維持保全管理

(4)ではこのような2つの方向性へのいずれかに相当する解決策を提案すればよいのです。

好ましくない解答例

(4) 建物維持保全工事の将来の課題の部分的解決又は達成方策

1) -1将来の課題 メンテナンスフリーとなる建材を使用して維持費の削減。

1) -2影響 建物の供用年数を想定しLCCの構成を建設時にウエイトをおく。

2) 解決策 シーリング材に依存せずガスケット材で止水ラインを構成する。

3) 現在から検討すべき事項 建物の供用期間を明確にして維持管理にかかるコストを建設時にメンテナンスフリーの仕様で外装材を構成する。

上記の解答は、建設部門施工積算科目としてはよくお考えになった内容だと感じております。しかしこの内容は残念ながら、総合技術監理の視点からは解答にそぐわない内容です。

ガスケット材が耐久性に優れている事は事実ですが、そのことは建築材料の技術であり総監の技術応用とは呼べません。または維持管理コストがかかるからと言って、その後の費用を材料に上乗せしてメンテナンスフリーにする、という考え方は維持管理工学のたった観点から意味のある判断だと思いますが、その概念的思考が示されていないため、ただの対策としての結果だけでは、総監の視点が読み取れません。

このため、

まずは総監の視点で応用可能な対策を絞り込み、それに合わせて具体的な対策を提案する

のがよいと思います。

例えば正解は次のような内容です。

理想的な解答例

(4) 建物維持保全工事の将来の課題の部分的解決又は達成方策

1) -1将来の課題 ロボット化や機械化が進み雇用が減る

1) -2影響 ロボット化進むことにより建設業の熟年工が減り,熟練工が持つ技術の伝承をする機会が減り,技術の質が低下する。

2) 解決策 維持保全のための現状把握の調査は,センサーや自動計測のデータをIoT で解析し,熟練工の経験や勘に依存していた判断を,若いエンジニアでもシステムを用いて判断できるようにする。

3) 現在から検討事項 施工情報をビッグデータ解析により集約し,ORのシュミレーションにより,若いエンジニアが予見困難な事象についてバックアップを推進する。

上記の解答は、総合技術監理の視点から具体的な提案がなされており、出題者の要求に沿って答えている好ましい内容であると言えそうです

技術士総合技術監理部門の試験は、要求される内容が複雑で短時間で解答することが困難な為に、ともすると、ただ要求に対して工学技術で対処していくだけという内容になりがちです。しかし本来は、総合技術監理部門技術士としての巧みな対応が求められているわけでして、QC7つ道具やリスクマネジメント、PDPC法、マズローの段階説・・・など青本で学んだ総合技術監理の要素技術を駆使して、巧みに解決することが求められています。

こうした出題者の隠れた要求に沿って丁寧に答えることが合格力を高めます。こうした試験の解答の裏側に潜む問題点については多くの受験者は理解しがたいものであり、たいていは気づかないで 減点されていると思われます。文部科学省では、上級エンジニアとしてのコンピテンシーとして、俯瞰的な視点や自らの専門分野と技術を超えた取りまとめ力を挙げており、問題文に数々の条件を付けることによって、それらのコンピテンシーを測ります。このため、

総合技術監理の5つの管理はひとつの見方にとどめ、それだけではなく俯瞰的な立場で巧みに取りまとめる解決策の提案が望ましい

ということです。

本研究所では、この答案の添削のように、一般論ではなく、受験者の論文をごとにベストの提案は何かを指導しております。このため各自の業績についてヒアリングしながらコーチングを行ってまいります。答案としての構成がふさわしくないと感じられた時は、コーチングの手法によって

- 事前に予定を確認し、相手のペースを尊重しながら行います。

- 十分な時間を確保し、面談ではオープンに話し合えるセミナールームを用意しています。

- 不安を取り除いてリラックスし、まずは受講者さんの緊張をほぐしてから取り組みます。

- コーチングの入り口では状況を整理して方向性を定めて話し合いをします。

- 目標を設定して解決のイメージを共有します。

- 過去の成功体験を聞き、課題解決の目標達成のために活用できる資源をアップします。

- 具体的に行動計画を作成し、実行に移しやすくします。

- チェックシートで繰り返し確認し、添削で補いながらとにかく練習します。

このような事をお勧めしております。

総合技術管理部門 H29論文の解き方3

2017年の総合技術管理部門、記述式の論文、I-2問題について、引き続き解きかたを考えましょう。

今回はいよい課題解決力が問われる問い(3)です。

(3)あなたが取り上げた事業の「現在の課題」について,その課題の背景及び部分的にでも解決又は達成する方策について,次の1)〜2)に沿って示せ。

1)(2)2)で詳述した「現在の課題」のうち1つを取り上げ,その課題の背景について,事業を行っている組織内部における制約,外部の事業環境の制約を区別して記せ。

2)この課題に対して,事業を継続する中で部分的にでも解決又は達成する方策と,部分的にでも解決又は達成された際の事業の状況について記せ。解決又は達成には,事業を取り巻く内外の制約を技術発展により乗り越えること,社会的なコンセンサスの下で内外の制約を除外すること,などの方向性が考えられるが,そのような方向性にも留意して記すこと。

(3)の問題文はちょっと複雑です。午後からは課題を分析する際の方向性を整理して、答えが発散しないようにするため、いくつかの付帯条件が示されています。この意味を正確に読み解くことが正解率を高めます。

1)では「現在の課題」の背景について,

- 事業を行っている組織内部における制約

- 外部の事業環境の制約

を区別して記せと求められています。この意味はわかりますでしょうか。

事業を行う組織内部の制約とは、例えば会社の社員数が少ないために大規模なプロジェクトは手がけることができないとか、役所に所属するため民間企業のような営利zを伴うプロジェクトは取り扱えない、とかいうような制約を意味しています。

一方、外部の事業環境の制約とは、経済環境が好況のため、人手不足によって労働力が調達できないとか、原油価格が下落して再生可能エネルギー普及の障害になるとかいった制約を意味しています。

また、2)では、 解決策の方向性について、

- 事業を取り巻く内外の制約を技術発展により乗り越える

- 社会的なコンセンサスの下で内外の制約を除外する

などの方向性が与えられています。この意味はお分かりになりますか。

「技術発展により乗り越える」とはiot技術やAI技術の導入によって、生産やサービスの問題を解決する方法です。近年では量子コンピューターの応用によって、組み合わせ最適化問題、たとえば交通渋滞の解決法とか問題が瞬時に解けるようになっており、このような最近のテクノロジーにより問題を解決するという方向性を意味しています。

一方、社会的なコンセンサスの下で内外の制約を除外するとは、どういう意味でしょう。この例としてTPPや車の燃費・排ガス規制などが挙げられます。すなわち、自らの主体だけで物事を解決するのではなく、関係する会社や国が協調して、取り決めを行うことによって、予想される問題を解決していくという方向性です。

まずはこのような2つの方向性へのいずれかに相当する解決策を提案すべきと言うそうです。

好ましくない解答例

(3)建物維持保全工事の現在の課題の背景及び部分的解決又は達成方策

1)特定天井下地の耐震改修工事の課題の背景

1)-1組織内部における制約 天井足場を架設するため,工事が着手されると該当範囲の部屋は全く使用できなくなる。

1)-2外部事業環境の制約 映画館,大ホール,アリーナなどは,工事ために天井足場が架設されるため,休館をしたりスペースを使用が出来なくなる。

2)事業を継続する中で部分的にでも解決又は達成する方策 吊ボルトによる天井支持を,鋼材を使用し構造体と一体化した下地として特定天井条件から外す。

上記の解答は、建設部門施工積算科目としてはよくお考えになった内容だと感じております。しかしこの内容は残念ながら、解決策の要求条件として挙げられていた条件にはそぐわない内容です。

1)は組織内部の制約、外部環境の制約には相当せず、2)は技術発展による解決でも、社会的なコンセンサスによる解決でもありません。ぴったり相当しており、回答としては誤りではありません。

このため、

問題文の枠組みに合わせて、2つの制約条件、2つの解決方向性に絞て考えるのが良い

と思います。

例えば正解は次のような内容です。

理想的な解答例

(3)建物維持保全工事の現在の課題の背景及び部分的解決又は達成方策

1)新築案件が多いため維持保全工事に担当者を配属できない課題の背景

1)-1 組織内部における制約 組織の管理者が近視眼的に生産性至上主義の考えに陥り,生産性の低い保全工事は,少ない配員で管理しなければならない。

1)-2 外部事業環境の制約 2020年までは首都圏は五輪関連の施設工事がピークとなる。保全工事は,少ない作業員で施工しなければならない。

2) 事業を継続する中で解決又は達成する方策 TPMを取り入れ,事業継続のパートナーとしての営業活動,維持保全を見越した設計,設備計画を行い施工の効率化を図る。

上記の解答は、制約条件について、それから改善策の方向性についてそれぞれ具体的な提案がなされており、出題者の要求に沿って答えている好ましい内容であると言えそうです

技術士総合技術監理部門の試験は、近年では青本に書かれている総合技術管理部門の要素技術を駆使するだけではなく、出題者の細かい付帯条件に沿って丁寧に答える問題形式が増えています。このような試験問題ですと、出題者の意図を正確に読み解いて答える必要があります。実際、受講生も再現答案を添削する際にも、このような出題者意図の読み誤りが発覚し、問題文を何度も解説している経緯がありました。

文部科学省では、上級エンジニアとしてのコンピテンシーとして、分析力や課題解決力、取りまとめ力、コミュニケーション能力等を挙げており、問題文に数々の条件を付けることによって、それらのコンピテンシーを測ります。このため、

問い(3)、課題解決問題は、出題条件にぴったり沿って丁寧に解く必要がある

ということです。これまでよく言われてきた

青本に掲載されている総合技術監理の5つの管理で述べればよいでは×

ということです。実務的な制約条件をどう考えるかとか、コスト問題や環境問題を技術開発や社会的コンセンサスによって乗り越えるといった

部門科目の技術だけではなく、俯瞰的な立場で取りまとめる解決策の提案が望ましい

ということです。

本研究所では、この答案の添削のように、一般論ではなく、それぞれの受験者の業績におけるベストの正解は何かという事を求めております。このため各自の業績についてヒアリングしながらコーチングを行ってまいります。答案としての構成がふさわしくないと感じられた時は、コーチングの手法によって

- 事前に予定を確認し、相手のペースを尊重しながら行います。

- 十分な時間を確保し、面談ではオープンに話し合えるセミナールームを用意しています。

- 不安を取り除いてリラックスし、まずは受講者さんの緊張をほぐしてから取り組みます。

- コーチングの入り口では状況を整理して方向性を定めて話し合いをします。

- 目標を設定して解決のイメージを共有します。

- 過去の成功体験を聞き、課題解決の目標達成のために活用できる資源をアップします。

- 具体的に行動計画を作成し、実行に移しやすくします。

- チェックシートで繰り返し確認し、添削で補いながらとにかく練習します。

このような事をお勧めしております。

総合技術管理部門 H29論文の解き方2

2017年の総合技術管理部門、記述式の論文、I-2問題について、引き続き解きかたを考えましょう。

今回は問い(2)です。

(2)あなたが取り上げた事業が対象としている経済,社会,環境などの持続可能性の観点からの課題について,総合技術監理の視点から示せ。

1) この事業における「過去の課題」を2つ取り上げ,詳述せよ。

2) この事業における「現在の課題」を2つ取り上げ,詳述せよ。

3) この事業における「将来の課題」を2つ取り上げ,顕在化の要因となる将来の変化を含めて詳述せよ。

問題は複雑ですが、問い(2)は本題である問い(3)以降の前提となる課題を定義できれば良いのです。

好ましくない解答例

(2)建物維持保全工事の持続可能性の課題

1)-1過去の課題-1 昭和56年以前の旧耐震基準の建物の耐震改修(BCP対策)

1)-2過去の課題-2 在来天井下地の耐震天井(BCP対策)

2)-1現在の課題-1 特定天井下地の耐震改修(BCP対策)

2)-2現在の課題-2 外壁タイルの補修工事(タイルの落下による危険防止)

3)-1将来の課題-1 建物維持保全をする技術者不足(社会問題)

3)-2将来の課題-2 建物の維持保全をするための調査件数が増え間に合わない

上記の解答はよくお考えになった内容だと感じております。上記の内容は、前提条件として挙げられていた条件にぴったり相当しており、回答としては誤りではありません。しかし建設部門施工科目の技術が前年に出すぎており、総合技術監理部門としての提案が見えません。

このため、業務内容は、部門、科目の要素技術そのものではなく、

総監としてどう取り組むかという解決の方向性を含めた課題と考えた方が良い

と思います。

例えば正解は次のような内容です。

理想的な解答例

(2)建物維持保全工事の持続可能性の課題

1)-1過去の課題-1 大地震に対する建築物の構造部材の耐震性の確保

1)-2過去の課題-2 建築材料の耐火被覆や防火材料の無石綿化。

2)-1現在の課題-1 新築案件が多いため維持保全工事に担当者を配属できない

2)-2現在の課題-2 外壁タイルにおける剥離落下防止

3)-1将来の課題-1 ロボット化や機械化が進み雇用が減る

3)-2将来の課題-2 BIMデータにLC項目を盛り込み計画な維持保全管理

技術士総合技術監理部門の試験は、総合技術監理部門の専門家にふさわしい、俯瞰的な視点からの判断や行動力が問われる試験です。このため建設部門や機械部門といった総監以外の技術部門の考えだけでは解答になりません。文部科学省では、部門の枠を超えてマネジメントする上級エンジニアとしての能力を診断するため、独自のケースを受験者自らが提案し、その業務に由来する課題解決能力を測ります。このため、

問い(2)は総監的な課題解決に至るための方針を俯瞰的に考えて示す

ということです。逆に考えるとあとに控える本題において答えやすいように、

青本に掲載されている総監の要素技術に関連付けて方策を展開すれば考えやすい

ということです。建物の維持管理をどうするかとか、リフォーム問題など建設部門の技術で執り行える事項ではなく、ロボット化やBIMといった

iotや未来志向の技術を含めて取りまとめる立場での解決策の提案が望ましい

ということです。

本研究所では、この答案の添削のように、一般論ではなく、あなたの業績におけるベストの正解は何かという事を求めております。このため各自の業績についてヒアリングしながらコーチングを行ってまいります。答案としての構成がふさわしくないと感じられた時は、コーチングの手法によって

- 業績の有用性を心から伝えて相手を力づける

- 問題点として感じた事を伝えて気づきを提供する

- 視野を広げる 質問、パワフル・クエスチョンを行う

- 未来志向と解決志向、すなわち可能性を引き出す質問をする

- 望んでいることを明確化する

- 五感に問い掛けて心の声を引き出す

- 問題点にぶち当たると視点を変えて、リフレーミングや客観視を促す

- 技術屋の視点ではなく、クライアントの目で見て考える

ことを勧めております。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、お問合せフォームかもしくはメールよりお気軽にご相談ください。

[受付時間] 10:00〜18:00

[定休日]不定期

[e-mail] otoiawase@gijutsushi1.com

マンツーマン個別指導で驚異的合格率!

- 技術士二次試験対策ならお任せ!

- 面談、電話、音声ガイド・コーチングで100%納得

- 添削回数は無制限、夜間・休日も相談可能

ご相談受付中!

- 技術士試験に関するご相談・お問い合わせ

- 現在受講中の講座について相談したい

- 現在一人で学習しているが、相談したい科目がある

- 技術士試験講座受講を検討している

初めての方へ

当講座の指導原理

講座一覧

試験対策お役立ちコンテンツ

- 会社概要