〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲2-3

サンヴェール日本橋水天宮605

受付時間:10:00~18:00

定休日:不定期

指導の流れ 鉄道設計技士論文指導コース

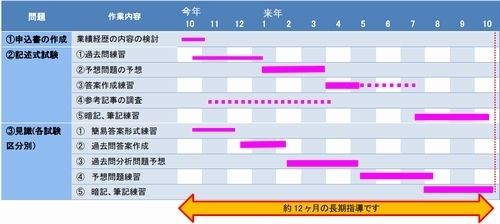

鉄道設計技士指導の流れを以下に示します。図1は、本講座における試験の準備作業のイメージです。鉄道設計技士試験の論文試験の問題は業績論文、見識論文の2つがあり、図1が示すように段階的に準備を進めます。まず申し込み書を作成し、業績を選定した後、業績論文を作成します。また、見識論文は過去問を分析して、出題傾向を把握します。その後に解答練習を行います。

試験申込書提出以後に講座をスタートされた方は短期集中式で論文を仕上げられます。

(図をクリックすると詳しい図が開きます)

図1 スタートから業績論文の作成、見識論文試験までの流れ

申込書、見識論文、業績論文の指導はそれぞれ下の図の流れのように、添削・コーチング指導で進めます。コーチングでの指導はこのように行なわれています>

図2 申込書、業績論文、見識論文の指導手順

答案の合格判定 R5年 2023年

― 出題意図を踏まえた解説と得点に直結する参考解答を提示 ―

- 1

- 2

- 3

- 4

1

Ⅰ-2

問題

1-2我が国では,年始に発生した令和6年能登半島地震を始め,近年,全国各地で大規模な地震災害や風水害等が数多く発生しており,今後も,南海トラフ地震及び首都直下地震等の巨大地震災害や気候変動に伴い激甚化する風水害等の大規模災害の発生が懸念されているが,発災後の復旧・復興対応に対して投入できる人員や予算に限りがある。そのような中,災害対応におけるDX(デジタル・トランスフォーメーション)への期待は高まっており,既に様々な取組が実施されている。今後,DXを活用することで,インフラや建築物等について,事前の防災・減災対策を効率的かつ効果的に進めていくことに加え,災害発生後に国民の目常生活等が一日も早く取り戻せるようにするため,復旧・復興を効率的かつ効果的に進めていくことが必要不可欠である。このような状況下において,将来発生しうる大規模災害の発生後の迅速かつ効率的な復旧・復興を念頭において,以下の問いに答えよ

(1)大規模災害の発生後にインフラや建築物等の復旧・復興までの取組を迅速かつ効率的に進めていけるようにするため,DXを活用していくに当たり,投入できる人員や予算に限りがあることを前提に,技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を示せ。(※)解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

(2)前間(1)で抽出した課題のうち,最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前間(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

(4)前間(1)~(3)を業務として遂行するに当たり,技術者としての倫理,社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

1.災害復旧・復興におけるDXの課題

1-1.DXを活用した道路の緊急復旧

能登半島地震では、くしの歯作戦が通用せず、余震の多発もあり72時間以内に道路啓開ができなかった。また、広域的、複合的に災害が発生したため、関係者の連携不足もあり全体把握に時間がかかった。

したがって、可及速やかな復旧・復興の観点からDXを活用した道路の緊急復旧が課題である。

1-2.災害復旧体制のDX化

能登半島に代表される我が国の地方都市は、数万人規模の自治体が大半を占め、災害対応をする土木職員が極端に少ない。また、住宅地図などの紙媒体での対応などアナログ作業による報告や罹災証明の発行などの事務手続きは非常に非効率である。

したがって、災害対応体制の効率化の観点から、災害復旧体制のDX化が課題である。

1-3.DXを活用したライフラインのレジリエンス化

能登半島地震では水道の基幹管路などが機能不全に陥り、断水が長期化し復旧や経済復興の足かせとなっている。また水道施設の耐震化はベテラン技術者の暗黙知に左右される部分が多く、予算に限りがある中でムラ・ムダを伴った施設整備となっている。

したがって、暮らし・経済の復興の観点からDXを活用したライフラインのレジリエンス化が課題である。

2.最重要課題と解決策:激甚災害がある中でも、いち早く現場に到着し、被害を最小化することで、効率的に復旧・復興に繋げる必要があるため、1-1.DXを活用した道路の緊急復旧を最重要課題とする。

2-1.啓開作業の自動化、自律化、遠隔化

DXを活用した道路の緊急復旧では、安全を確保しながら効率的に作業を進める必要があるため、啓開作業の自動化、自律化、遠隔化が重要である。具体的には、UAVやGNSS、センサー技術を活用した調査、無人MG/MC建機を活用した施工、XR技術を活用した遠隔操作である。

2-2.災害情報共有システムの活用

DXを活用した道路の緊急復旧では、復旧・復興に向け現場状況をいち早く掴み、情報共有する必要があるため、災害情報共有システムの活用が重要である。具体的には、地図情報クラウドサービスをPCとスマホで活用し、被災状況、通行止めの有無、災害対策の未了、完了をタイムリーに情報共有する。また、技能者、重機、資材の残量なども情報共有する仕組みを構築する。

2-3センサー、Iot を活用した事前防災

DXを活用した道路の緊急復旧では、発災後ボトルネック箇所の被災状況を迅速に察知する必要があるため、センサー、Iotを活用した事前防災が重要である。具体的には、道路橋やトンネルではたわみセンサー、道路のり面ではRFIDのようなIotを事前に設置しておき、リアルタイム計測を行うことで、ボトルネック箇所の被災情報を迅速に察知する仕組みを作っておく。

3.解決策を実行しても新たに生じうるリスク

(リスク)人口減少により自治体職員、土木業者がいなくなると、復旧・復興できる人材が不足することがリスクである。

(対策①)地域インフラ群再生戦略マネジメント

地域インフラ群再生戦略マネジメントにより、自治体の枠にとらわれず、広域的、多分野に渡るインフラ災害対策を事前に協定締結する。

(対策②)研修などによるスキルアップ

作業員に研修を行う、ICT技能者認定制度の奨励や原資がない中でもコンソーシアムによる一斉教育などで能力向上を図り、土木業者の人口減少を補う。

4.技術者倫理と社会の持続可能性

技術者倫理では、激甚災害による施設破壊が公衆の安全など脅かすことがないよう努める必要があるため、公益確保が必要要件である。そのため、ハードとソフト対策による多重防御を実施し「人的被害ゼロ」を最優先に考えることに留意する。

一方、社会の持続性では、防災体制を整えながらも将来世代への持続を最優先に考える必要があるため、地球環境の保全が必要要件である。そのため、施設の長寿命化や廃棄物を出さない施設づくりに留意する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

必須科目Ⅰ 合否判定および講評

1. 講評概要

今回の問題は「能登半島地震を例に、大規模災害発生後にDXを活用して復旧・復興を迅速かつ効率的に進めるための課題・解決策・リスク・倫理的要件を論じよ」という内容でした。

出題者は 「DXを手段として、限られた人員・予算の中でいかに合理的に対応するか」 を受験者に問うています。つまり、単なる「DX化が必要」といった抽象的な表現では不十分で、具体的にどの技術をどう応用するのか を示すことが重要でした。

この受験者氏の答案は、現場での緊急対応(道路啓開)、行政事務の効率化、ライフライン復旧など、災害時の実態を踏まえた課題を提示しており、方向性は大きく外れていません。ただし、課題部分がやや出題趣旨の「DXの具体化」から抽象的にずれ、記述が「~のDX化」という言い回しにとどまってしまった点が減点対象となります。とはいえ、解決策以降では無人建機・情報共有システム・IoTセンサーなど具体的な技術を挙げられており、出題者の期待には十分近づいています。

総合すると、合格答案に必要な水準(60点以上)を明確に満たす内容であり、実際に合格を得られたのも納得できる仕上がりです。

2. 今回の出題分の趣旨

- 課題抽出(問1):DXを手段とした多面的な課題を設定し、観点を明示して述べること。

- 最重要課題と解決策(問2):選んだ課題を深掘りし、複数の技術的解決策を提示すること。

- リスクと対策(問3):解決策を実施しても残るリスクを冷静に示し、専門的に対処法を述べること。

- 倫理・持続性(問4):公益確保と将来世代への責任を技術者倫理として整理すること。

この流れ全体を通じて、「技術士としてDXをどう使いこなすか」を体系的に表現することが求められていました。

3. 再現答案への講評

問1:課題抽出

- 講評

課題設定は「道路啓開」「災害対応事務」「ライフライン復旧」と、重要な領域を押さえており適切です。ただし「DX化が課題」とだけ書かれており、具体的に「DXを用いて何をどう改善するか」が曖昧でした。 - 評価できる点

・実際の災害経験に基づいた課題選定で臨場感がある。

・観点ごとに整理し、構造化されている。 - 要改善箇所

・「DX化」ではなく、「無人建機で啓開作業を効率化する」「クラウド地図で事務処理を迅速化する」と具体的に示すべき。 - 参考解答(例)

- 観点:現場効率化 → 自動化建機・ドローン活用による啓開作業の迅速化

- 観点:行政事務 → BIM・クラウドを用いた罹災証明発行の迅速化

- 観点:ライフライン → IoT監視センサーで断水箇所を早期特定し復旧計画に反映

問2:最重要課題と解決策

- 講評

「道路啓開」を最重要とした判断は妥当です。具体策として無人建機・情報共有・IoT監視を並べており、幅広さと説得力が備わっています。 - 評価できる点

・解決策が具体的な技術名を挙げており説得力がある。

・複数案を提示し、体系的に整理している。 - 要改善箇所

・「事前防災」を道路啓開に含めるのはやや論点が広がりすぎる。問2では復旧直後の対応に焦点を絞る方が明確。 - 参考解答(例)

- 解決策①:無人建機による遠隔啓開

- 解決策②:クラウドGISによる通行止め情報の即時共有

- 解決策③:被災センサーによるボトルネック箇所の早期特定

問3:リスクと対策

- 講評

「人口減少による担い手不足」をリスクに挙げた点は現実的です。広域連携と教育体制を解決策としたのも適切でした。ただし、DX導入固有のリスク(サイバー攻撃、システム障害、通信途絶など)に触れられていればさらに良かったです。 - 評価できる点

・社会構造の変化を踏まえたリスク認識。

・リスクへの対策を2段階で述べており、筋が通っている。 - 要改善箇所

・DX特有のリスクを欠いている点。 - 参考解答(例)

- リスク:クラウド障害や通信断による情報共有の停止

- 対策:ローカル端末へのデータバックアップ、冗長通信ルートの確保

問4:倫理・社会の持続性

- 講評

公益確保と環境配慮を挙げ、技術者倫理と持続性を明示できていました。簡潔ながら要点は押さえられています。 - 評価できる点

・「人的被害ゼロ」を最優先に掲げた点は技術者倫理として高評価。

・長寿命化や廃棄物削減への配慮も含め、持続性に触れている。 - 要改善箇所

・具体的な倫理的ジレンマ(コストと安全、スピードと公平性など)に触れると一層説得力が増した。 - 参考解答(例)

- 倫理:迅速性と安全性のトレードオフを調整し、常に公益を優先する。

- 持続性:災害廃棄物の再利用技術導入で将来世代への負担を軽減。

4. 今後の勉強

- 課題部分では「DX化が必要」といった抽象論にせず、「DXを具体的にどのように適用するのか」を明確に書く練習を重ねると、さらなる安定感が得られます。

- リスク部分では、社会要因に加え「技術導入に伴う固有リスク」にも必ず触れること。

- 倫理面では、抽象的な理念だけでなく、トレードオフ事例を具体的に示すと合格答案から高得点答案に近づきます。

5. 可能性

この受験者氏の答案は、既に合格を果たした通り、十分に合格水準に達していました。今後は記述の精度を高めることで、より安定して高得点を狙える内容に仕上がるでしょう。災害復旧分野におけるDX活用というテーマは今後も継続的に問われる分野であり、実務経験を活かしてさらに具体的で説得力ある記述ができるようになれば、技術士としての専門性が一層際立つはずです。

総合点(推定)

- 問1:65点(観点の抽象性で減点あり)

- 問2:70点(解決策は具体的で高評価)

- 問3:65点(社会リスクは良いがDXリスク不足)

- 問4:68点(要点は押さえたが具体性不足)

総合評価:67点(合格)

実際に合格を果たされたのも納得できる答案でした。

Ⅱ-1-4

問題

Ⅱ-1-2令和2年5月の道路法改正で自動運行補助施設が道路附属物として,新たに位置付けられた社会的背景を述べよ。また,同施設の設置,点検時の留意点を説明せよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

1.自動運行補助施設(路面施設)の背景

物流の人材不足に対応する自動物流道路、高齢化する地方交通の担い手、燃費向上による環境負荷の低減など多方面の問題解決として、自動車の自動運転に期待が寄せられている。一方、ACCやLKAS に代表される車両センサーの技術開発はなされている。しかし、道路構造物、他の車両、人などの障害物による自車位置の特定、悪天時の運転では、車両センサーだけでは限界がある。そのため、電子的・磁気的方法によりそれら自動運転の補助を行い、運転車の安全を確保するための道路付属物として設置基準などを新たに位置付けた。

2.設置、点検時の留意点

(舗装、人体、環境への影響)

舗装、舗装材の機能に悪影響が無いよう、設置深さや輪荷重のかかり方に留意する。また、路面施設の発する電波や磁気が人体や環境に著しい影響がないよう電波法などの関係法令、路面性能上の上限に留意する。

(点検時の留意点)

路面施設が舗装や排水管、排水桝など道路施設の維持管理性に悪影響が無いよう留意する。また、上下水道管などの埋設管の離隔が確保されているか留意する。最後に、磁気や電波の性能に異常がないか点検する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

1 講評概要

今回の問題は、令和2年5月の道路法改正によって「自動運行補助施設」が道路附属物として位置付けられた社会的背景を整理し、その設置や点検時の留意点を技術的に説明することを求めていました。

門田様の答案では、物流の人材不足や高齢化、環境負荷低減といった背景要因を挙げ、さらに車両センサーの限界を補うための意義に触れており、出題の大きな方向性はよく捉えられていました。ただし、背景説明がやや長くまとまっていない部分があり、出題者が期待する「簡潔で整理された列挙」として示されると、さらに伝わりやすかったと思います。また、設置や点検の留意点についても基本的な視点は押さえられていましたが、近年重視されている具体的な技術的要素(耐候性やセンサー精度、通信の安定性など)を加えると、より高い評価につながったと考えられます。

それでも全体としては合格水準に十分達しており、答案の方向性も大変良いものでした。

2 今回の出題分の趣旨

この問題は、単なる制度紹介ではなく、社会背景と技術的背景を結び付けて整理できるかを見ています。

背景では、自動運転技術の進展、高齢化社会への対応、交通事故削減、物流効率化、環境負荷低減といった複数の視点を網羅的に示すことが望まれました。

また、設置・点検時の留意点については、舗装や埋設管、電波や磁気の安全性といった基本に加え、センサーの維持管理や通信インフラ、積雪対策、セキュリティといった実務的な観点を挙げることが求められていました。

3 再現答案への講評

問1 社会的背景

講評

物流人材不足や高齢化、環境負荷低減を取り上げ、さらに車両センサーの限界を示された点は適切でした。ただし、やや長文化してしまい、採点者からは整理不足と見られる可能性があります。

評価できる点

社会背景と技術的背景の両面を記述できていることは大変良い点です。

要改善箇所

「自動運転技術の進展」「高齢化社会対応」「交通事故削減」「物流効率化」「環境負荷低減」などの項目を簡潔に列挙すると、さらに分かりやすく伝わります。

参考解答

「自動運転技術の進展と車両センサーの限界を背景に、交通事故削減、物流効率化、高齢化社会への対応、環境負荷低減を目的として、自動運行補助施設を道路附属物に位置付けた。」

問2 設置・点検時の留意点

講評

舗装や埋設管、電波や磁気の安全性に触れられており、基本的観点はしっかり押さえられていました。ただし、実務上重要な「耐候性材料の使用」「センサー精度の維持管理」「通信インフラの安定性」などの具体的な技術的配慮が加わると、さらに充実した答案になったと思います。

評価できる点

基本事項は漏れなく記載されており、出題意図に沿っています。

要改善箇所

維持管理の観点で、劣化診断や積雪・凍結の影響、通信やセキュリティ対策といった要素を加えるとより高い評価につながります。

参考解答

「設置時には舗装材との整合や耐候性材料の採用、通信インフラの整備、振動影響の評価が必要である。点検時にはセンサーキャリブレーション、通信遅延の監視、積雪・凍結の影響確認、ソフトウェア更新やセキュリティ点検を実施する。」

4 今後の勉強

今回の答案は合格水準を十分に超えていましたが、背景をもう少し簡潔に整理する力、設置・点検の具体性を高める力を磨くことで、今後の論文もさらに安定して高得点を得られると思います。特に「社会背景→制度的意義→具体的技術対応」という流れを常に意識して書けるようにしていただければ、より完成度の高い答案になります。

5 可能性

門田様の答案は出題の趣旨をよく捉えており、十分合格に値するものでした。すでに合格されたことからも、基礎力と応用力が備わっていることは明らかです。今後は技術士として実務経験をより深く答案に反映し、制度と技術を結び付けた論述をさらに洗練させていかれると、一層高い評価を受けられると確信しています。

総合評価(点数推定)

- 問1:65点程度(背景は適切だが整理不足)

- 問2:67点程度(基本事項は良いが具体性にやや欠ける)

総合:66点/100点 → 合格(基準60点以上)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅱ-2-1

問題

Ⅱ-2-1中核市であるA市では,カーボンニュートラルの促進,少子高齢化・人口減少下の地域の交通手段の確保のため,新たに道路空間を活用した地域公共交通(BRT)の導入を計画することとなった。この計画を担当する責任者として,下記の内容について記述せよ。

(1)調査,検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2)業務を進める手順について,留意すべき点,工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)業務を効率的,効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

1.調査、検討事項

1-1.調査事項

既存道路状況や周辺状況の調査を行う。まず、道路の幾何構造や路面標示の調査を行う。また、周辺に学校や公共施設、大型集客施設などの施設がないか調査する。次に、交通状況の調査として自動車、歩行者、自転車の交通量、交通流、信号現示方法を調査する。次に、関係法令の調査として道路法、道路運送法、軌道法の調査を行う。最後に、利用者と公共交通の利用状況の調査を行う。

1-2.検討事項

BRTを設置することによる利用者の増加推定や交差点信号現示、既存交通の増減などの検討を行う。また、BRT設置により店舗など沿道への影響を検討する。また、BRTレーンを中央に設置する場合は歩行者や、停留所利用者の安全性を検討する。さらに、高齢者や未就学児の利用が考えられる場合はバリアフリー化を検討する。

2.業務を進める手順

2-1.利用推定、現況状況の整理、評価

上記の調査、検討事項を経てBRT利用者数の推定を行う。また現況状況の整理、評価を行う。この時、空間的制限がある場合は標準幅員を縮小するなど工夫する。

2-2.BRT整備方法の検討

BRTの整備には専用道の整備、専用レーンの設置、連節バスによる整備がある。まず、専用道路の整備には道路運送法によるものと軌道法によるものがあり、交差点部における一般道との交差方法、BRT以外の一般車両の誤侵入の防止に留意する。次に、専用レーンの整備では沿道状況、既存交通への影響や路面標示による通行規制、沿道状況に留意する。最後に連節バスによる整備では、バス諸元を確認し、交差点部、曲線部における他の車線への影響に留意する。

2-3整備方針付け、社会実験

上記整備方法の中から、いずれの整備方法を選定するかの方針付けを行う。また、社会実験を行い、BRT整備による効果、課題の抽出、整備計画への反映を行う。

2-4.事後評価とフィードバック

環境負荷低減などの整備効果による事後評価を行う。また、アンケートの実施によりBRT整備効果などを次回整備計画に反映する。

3.関係者との調整方策

計画立案段階で、警察や事業者との協議会を立ち上げ、情報共有する。この時、写真や完成イメージでわかりやすい説明とすることで理解を得やすくする。また、道路管理者など関係部局との調整では施工条件、交通制限方法、施工方法、施工時期について協議する。この時、協議録を残し誤解や手戻りが無いようにする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

1 講評概要

この問題は、地域公共交通(BRT)の導入を計画するにあたり、①調査・検討事項、②業務手順と工夫、③関係者との調整方策を問うものでした。出題者は「責任者」としての立場を想定し、調査の焦点を明確にする力、技術応用による手順上の工夫、さらにプロマネとして誰にどう働きかけるかを具体的に示すことを期待していました。

この受験者様の答案は、全体として体系的にまとめられており、特に設計条件やBRT整備方式、社会実験や事後評価にまで言及していた点は評価できます。ただし、調査・検討事項がやや一般的に流れ、与件で示された「カーボンニュートラル」や「少子高齢化対応」との結び付きが弱く、また関係者調整が事務的な印象にとどまってしまった点が減点要素でした。それでも合格に値する水準に達しており、評価できる内容でした。

2 今回の出題分の趣旨

本問の趣旨は以下の通りです。

- 問1:BRT導入に関して優先的に調査・検討すべき事項を明確化し、社会的背景(カーボンニュートラル・少子高齢化)に即して整理すること。

- 問2:業務の進め方を工程ごとに示し、その中で効率化や実効性を高める工夫を具体的に述べること。

- 問3:単なる会議や連絡にとどまらず、提案した業務を円滑に進めるために、どの関係者にどのような合理的働きかけを行うかを示すこと。

3 再現答案への講評

問1 調査・検討事項

- 講評

交通量調査や沿道施設調査など基本事項は漏れなく記述できていました。ただしBRT導入の社会的背景(脱炭素、人口減少下の交通利便性確保)と直結する観点が弱く、課題との関連付けが不足していました。 - 評価できる点

幾何構造・信号現示・利用状況といった基礎調査はきちんと押さえられています。 - 要改善箇所

カーボンニュートラル推進、少子高齢化対応、財政持続性といった上位目標に結びつけるとより高評価となります。 - 参考解答

「カーボンニュートラルの観点から、交通需要とCO₂削減効果を調査して、導入方式を検討する。」

問2 業務手順と工夫

- 講評

整備方式の比較や社会実験の位置付けなど、工程はしっかり構成されていました。工夫として標準幅員縮小や社会実験を挙げた点も良かったです。ただし「工夫=技術応用」という観点が弱く、専門性を活かした工夫の提示に乏しい点が惜しまれました。 - 評価できる点

工程の流れが明確で、実際の業務に即した回答でした。 - 要改善箇所

情報システム活用や需要予測モデルの導入など、選択科目の知識を活かした具体的な工夫を加えると差がつきます。 - 参考解答

「需要予測にシミュレーション技術を応用して交通流を解析し、停留所位置を最適化する工夫を加える。」

問3 関係者との調整方策

- 講評

協議会設置やイメージ提示など、丁寧な姿勢は見えました。しかし、単なる理解促進に留まり、プロマネとして「どの関係者に、何を求めるか」という働きかけが弱かったです。 - 評価できる点

施工条件や交通制限の調整など、基本的配慮は押さえられています。 - 要改善箇所

エネルギー事業者への低炭素技術導入の働きかけ、鉄道事業者との接続強化、福祉団体と連携したバリアフリー対応など、効率化に資する関係者を具体的に示すとより評価が高まります。 - 参考解答

「鉄道事業者と接続計画を協議し、BRTとの乗換利便性を高めることで利用促進を図る。」

4 今後の勉強

答案は全体としてまとまりがあり、合格に値する内容でした。今後は「社会背景→技術課題→解決策→マネジメント」という流れを意識して記述を整理されると、さらに高得点が期待できます。特に問1と問3で、社会的要請や効率化の相手を明確にする練習を続けていただくと良いでしょう。

5 可能性

当初の添削後に、合格発表があり筆記試験合格を果たされたことが示すように、答案作成力は十分合格レベルにあります。今後は技術士として、社会背景を踏まえた論理展開や関係者への働きかけをさらに具体化することで、より一層説得力のある技術者としての発信が可能になります。将来性は大きく、十分期待できるものです。

総合評価(点数推定)

- 問1:63点

- 問2:66点

- 問3:62点

総合:64点/100点 → 合格(基準60点以上)

Ⅲ-2

講評

1 講評概要

本問は、能登半島地震の教訓を踏まえ、初動期の道路啓開を速やかに実現するための(1)多面的課題抽出、(2)最重要課題の具体的解決策、(3)提案実施後に新生するリスクと対策を、道路技術者の視点で論理的に示すことを求めています。この受験者様の答案は、事前対策・体制確保・都市計画という三層で整理し、初動性の重要さを強調できており方向性は良好でした。いっぽうで、問1の課題文が「観点から、〜する/〜技術応用で〜する」の定型に十分沿っていない点、問2の選定理由が「重要性」中心で、解決可能性・実装容易性の示し方が弱い点、問3のリスクが提案業務に“起因”する技術的リスクへ十分フォーカスし切れていない点で、若干の減点が生じます。総じては合格水準を確実に満たしており、よく健闘された内容です。

2 今回の出題分の趣旨

- 問1:多面的な観点を明記し、**「○○の観点から、○○する/○○技術応用で○○する」**という定型で、初動啓開に資する“技術者としての課題”を端的に示すこと。

- 問2:問1の3課題から、実現性・効果・即効性の観点で最重要を選び、複数の具体策を提示すること(選択科目の技術応用を含む)。

- 問3:問2の提案を実行したが故に生じ得る部門技術起源のリスクを挙げ、その対策を専門性をもって述べること(一般的な人手・予算・汎用ITだけに寄らない)。

3 再現答案への講評

問1(課題抽出)

- 講評:震災実態を踏まえた三課題の方向性は妥当でした。ただし、課題文の定型表現と「観点(選定根拠)/見出し(要約)」の分離が不十分で、採点上の明快さが損なわれています。

- 評価できる点:初動性・体制整備・障害要因除去の三位一体で俯瞰できています。

- 要改善箇所:各課題を**「現場効率化の観点から、無人建機・ドローン技術応用で啓開を迅速化する」**のように、技術と目的を一文で明示すると説得力が増します。

- 参考解答:

- 観点:現場効率化/課題文:現場効率化の観点から、無人建機・ドローン技術応用で啓開を迅速化する。

- 観点:資機材展開/課題文:資機材即応の観点から、戦略配置と標準化協定で初動展開を平準化する。

- 観点:情報統合/課題文:状況把握の観点から、道路被害・通行情報をエッジ連携で即時可視化する。

問2(最重要課題と解決策)

- 講評:「事前対策」を最重要とした趣旨は理解できます。より高得点化には、“なぜ実現しやすく、効果が大きいか”の定量的根拠と、選択科目の技術応用(施工・交通計画・構造など)を絡めた複数策の具体化が有効です。

- 評価できる点:構造物強靭化、計画・協定、連携構築と、層別の組合せ視点は良いです。

- 要改善箇所:工程・装置・基準レベルまで踏み込み(例:RTK支援の遠隔啓開、優先ルートのタイムライン運用、交差点通行判定の即時共有)、実装の道筋を明示すると加点されます。

- 参考解答:

- 解決策①:**無人建機遠隔啓開(RTK+ジオフェンス)**で72時間の作業量を20%以上短縮。

- 解決策②:優先ルート・作業窓のタイムライン運用で重複作業を排除。

- 解決策③:**交差点部の仮設通行判定(簡易載荷・落石網)**でボトルネック通過性を確保。

問3(新たなリスクと対策)

- 講評:本部混乱への一般論に寄ったため、問2の提案“起因”の技術リスクに焦点を当てると一段上がります。

- 評価できる点:指揮系統標準化・情報共有の必要性を意識できています。

- 要改善箇所:部門技術起源に寄せ、例示を過去の実例に即して具体化してください。

- 参考解答:

- リスク①:無人建機の位置誤差による誤進入・転倒 → RTK+慣性航法の冗長化、手動即時移行、作業域ジオフェンス。

- リスク②:仮設通行判定の誤判定 → 簡易載荷・目視・センサーの三点照合、設計側の許容通行基準票の携行運用。

- リスク③:仮設土工の降雨崩壊 → 排水先行・法面被覆・降雨しきい値で作業停止。

4 今後の勉強

- 定型化:問1は毎回「観点+一文課題」で書き切る練習をされると、採点者に強く伝わります。

- 実装解像度:問2は“実現性の根拠(装置・基準・値)”を一行で添える癖付けを。

- 因果厳密化:問3は「提案→新リスク→対策」の因果鎖を途切れさせない構成を意識されると安定して加点されます。

5 可能性

震災現場の実情を踏まえた論じ方ができており、合格力は十分に備わっています。形式面を磨けば、今後は安定して高得点が期待できます。引き続き一緒に精度を高めてまいりましょう。

合否・点数(推定)

- 問1:63点 - 定型不足で軽微な減点、内容方向は適切。

- 問2:66点 - 解決策は妥当、実装根拠を補えば加点余地。

- 問3:62点 - 提案起因リスクへの焦点を強めれば伸びます。

総合:65点/100点 → 合格(基準60点以上)

題

東目本大震災以降,災害初動時における道路啓開の重要性が大きく認識され,関係機関との連絡体制の構築,発災直後から対応可能な人員及び資機材の確保など,全国各地で事前の備えが進められてきた。しかしながら,令和6年能登半島地震では,道路啓開に時間を要するなど,被災地支援の初動対応が取りづらい状況が発生した。このような状況を踏まえて,以下の問いに答えよ。

(1)大規模災害時において道路啓開を迅速に行うに当たり,道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,その課題の内容を示せ。

(2)前間(1)で抽出した課題のうち,最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前間(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

1.道路啓開の迅速化の課題

1-1.道路啓開の事前対策

能登半島地震では、「くしの歯作戦」が通用せず、発災72時間以内に道路啓開できなかった。また、広域的、複合的に様々な災害同時に発生し、関係部署の連携不足もあり、全体把握に時間がかかった。

したがって、人命救助と可及速やかな災害復旧の観点から、道路啓開の事前対策が課題である。

1-2.道路啓開体制の確保

能登半島には人口3万未満の自治体が点在しているうえ、インフラ関係を担当する土木関係職員が極端に不足している。さらに、自治体では大規模地震の被災経験が少ないため、地震災害に対する技術力やノウハウ、知識が不足している。

したがって、確実な道路啓開の観点から、道路啓開体制の確保が課題である。

1-3.道路啓開に資する都市計画の推進

能登半島地震では、倒壊した電柱、電柱による家屋の倒壊により道路啓開が遅れた。また、木造密集地の火災延焼により行く手を遮られ、道路啓開に支障が生じた。

したがって、道路啓開を阻害する要素の排除の観点から、無電柱化や木造密集地の解消に代表されるような、道路啓開に資する都市計画の推進が重要である。

2.最重要課題と解決策

被災地支援の初動対応を取りやすくするには、いち早く現場に到着する必要があるため、1-1.道路啓開の事前対策を最重要課題と考える。

2-1.構造物の強靭化

道路啓開の事前対策では、発災直後に各道路構造物の機能が確保されている必要があるため、構造物の強靭化が重要である。例えば、計画、施工、設計の各段階でボトルネック構造物の安全性、冗長性を確保する。具体的には、橋梁では踏み掛け版や背面盛土のような構造物境界付近を強化し、道路区間として機能が発揮されるよう性能を規定する。また、トンネルでは大規模変位がある箇所の回避、道路のり面では締固めや排水機能の確保を確実に行う。

2-2.道路啓開計画の策定、事前協定

道路啓開の事前対策では、道路啓開時のミスや手戻りを最低限とする必要があるため、道路啓開計画の策定が重要である。具体的には、優先的に切り開くルートの選定、啓開のタイミング、発災後の実施体制を道路啓開計画の中で、あらかじめ決めておく。また、民間企業や周辺自治体と事前に協定を締結しておくことで技能者、重機、不足しがちな砕石などの資材を確保する。

2-3.国、自治体、土木業者の協力関係構築

道路啓開の事前対策では、円滑に救助作業、復旧作業を進める必要があるため、国、自治体、土木業者の協力関係構築が重要である。具体的には、自治体では災害対応ができないため、リエゾンが派遣されることになるが、災害訓練時にリエゾンを自治体に派遣し、自治体職員や土木業者との信頼関係を醸成させておく。

3.全てを実行しても新たに生じるリスクと対策

3-1.新たに生じるリスク:ひとたび巨大地震が発生すれば情報の錯綜、関係部署の連携不足などが発生するため、災害対策本部の混乱がリスクである。

3-2.対策

対策①:地図情報クラウドサービス

地図情報クラウドサービスをPCとスマホで用いることで、被害状況、通行止め箇所、復旧中・復旧完了等の情報を、現場と本部でタイムリーに共有する。

対策②:インシデントコマンドシステム(ICS)

ICSの導入により、対策本部の指示系統の標準化・一元化、軍隊型と調和型指示の融合、指示範囲の把握など、体系的で強固な災害対策を可能とする。

対策③:タイムラインの策定

事前にインシデントが発生するフェーズにおける対応をあらかじめ決めておくことで落ち着いた対応、3ムの排除が可能となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2 情報工学部門 ソフトウェア工学

Ⅰ-2

問題

小規模企業者は、社会経済において重要な役割を担う一方で、内部経営資源が贅沢ではないことから、今まではデジタル技術の利活用が容易ではなかった。一方、昨今のクラウドサービスの進展に伴い、利活用の障壁が低くなってきており、小規模であることが必ずしも不利ではない状況が生じている。小規模企業者がユーザとしてクラウドサービスを自社業務に利活用するため、情報工学分野で助言を行う技術者の立場で、業種・業務を具体的に想定した上で、小規模企業者が置かれている状況を踏まえて以下に問いに答えよ、

設問(1):技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出しそれぞれの観点を明記した上でその課題の内容を示せ

設問(2):設問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、情報工学の専門技術用語を交えて示せ

設問(3):設問(2)で示した全ての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ

設問(4):設問(1)~設問(3)の業務遂行に当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から必要となる要件・留意点を題意に則して述べよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

(1)制御機器管理におけるクラウドサービスの活用に向けた課題

業種:医療機器等の制御機器の製造業

業務:制御機器や部品の製造、情報基盤の組み込み、部品等の在庫管理、配送スケジュール管理等を行う工場の業務。

人・モノ・コスト等の資源の制約がある中で、2024年4月からの残業時間の規制等を踏まえ、Iotデバイス及びクラウドサービスを組み合わせて業務効率化を行う。Iotデバイスに制御機器等の状態監視やクラウド上での状態の可視化の自動化を行う。 上記の実現に対し、データ管理、ソフトウェア設計・実装、ハードウェア・通信環境、法制度等の観点から課題を検討する必要がある。 これら観点を踏まえ、主な課題を以下に述べる。

課題①:制御機器等の適切なデータ収集(データの相互運用性の観点)

Iotデバイスとクラウド間で、データ形式やプロトコルが異なれば、不正確なデータや欠損値などが生じる。

これにより適切なデータ収集ができず、データに基づく判断や意思決定の支障となりうる。

課題②:データ通信遅延への対策(リアルタイム性の観点)

ネットワークの遅延や通信機器の不具合等により、タイムリーなデータ伝送が困難となる。

これによりリアルタイムに制御機器等の状態を監視できずタイムリーな判断や意思決定の支障となりうる。

課題③:セキュリティの対策(機密性の観点)

NICTER観測レポート2023によれば、2023年に観測されたサイバー攻撃関連通信数は6197億パケット(2018年の3倍)となっており、更なる増加傾向にある。上記の状況において、セキュリティ対策が不十分であれば、サーバ攻撃を受ける可能性が高まる。

これにより機密情報の漏えい、データの破壊、システムダウン等が生じ、事業継続の支障となりうる。

(2)最も重要と考える課題と複数の解決策

本稿では、事業継続の支障となりうる「セキュリティの対策」を最も重要と考える課題とする。以下にこれの解決策を述べる。

解決策①:ソフト面の対策

アプリケーションの脆弱性、データの暗号化、通信の暗号化、ウイルス対策ソフトの導入などによりサイバー攻撃からの防御を行う。暗号化については、共通鍵暗号と公開鍵暗号を組み合わせたハイブリッド暗号化を行う。これにより鍵交換の機密性と暗号化処理の高速化を行う。

解決策②:ハード面の対策

RootOfTrustとしてセキュアエレメントの実装を行う。具体的にはIotデバイス側にはTEEやセキュアエレメントチップを実装する。クラウドサーバ側には、HSMやTPMなどを実装する。これによりデバイス認証、暗号鍵の保護、データの暗号化、セキュアブート、データ整合性の保護などを行う。

(3)波及効果、懸念事項、対応策

波及効果:前項のセキュリティ対策により機密性を高め、当面は、サイバー攻撃に対し安全な運用を図ることができる

懸念事項:昨今のサイバー攻撃は、巧妙化・高度化しているため、将来的には前項のセキュリティ対策が脆弱化しうる

対応策:脅威インテリジェンスを定期的に調査し、対策及びインシデント発生時の対応計画を策定する

(4)技術者倫理及び持続可能性に関する必要要件・留意点

①技術者倫理に関する必要要件・留意点

必要要件:個人や組織の権利・活動・創作物等を侵害することのないように、個人情報、知的財産、労働等の関連法規を遵守する。

留意点:人為的なセキュリティ事故を防止するために、関係者に対するリテラシーの教育を行う。

②持続可能性に関する必要要件・留意点

必要要件:環境保全対策としてエネルギー効率の高いハードウェア等を採用しエネルギー負荷を抑制する。

留意点:上記以外にも、社会・技術・環境の変化に持続的に対応できるように、人材の育成や法制度の拡充や修正を行う、また情報の透明化により信頼性・安全性を確保する

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

本件は試験センター評価がAであり、指導的観点から丁寧に要点整理します。

1 講評概要(全体の問題文解説と要求の明確化)

本問題は「小規模企業者がユーザとしてクラウドサービスを業務に利活用する」状況を前提に、情報工学の専門家が助言者として示すべき内容を問うものです。個々の技術知識の羅列ではなく、小規模企業の制約(人員・費用・時間・スキル)を踏まえつつ、クラウドの標準機能・サブスク性・即効性・拡張性を梃子にして、①課題の抽出(観点を明記)→②最重要課題の解決策(専門用語を用いて複数)→③提案実行に伴う波及効果と提案起因のリスクと対策→④技術者倫理と**社会の持続可能性(社会側)**まで一貫させる構成が求められました。

特に評価の肝は、「小規模であることが必ずしも不利ではない」という出題者のメッセージを、費用対効果/短期導入/スモールデータ活用/ベンダロックイン回避などの設計方針に落とし込めたかどうかです。

本答案は、業種を製造(制御機器)に具体化し、課題(相互運用性・リアルタイム性・機密性)を明示、最重要課題をセキュリティとし、解決策をソフト/ハード両面で提示しています。構造はおおむね適合していますが、課題の「観点」設計や、**小規模特有の制約を活かす設計思想(標準機能の賢い選択、低コスト運用、即効性)**の押し出しがやや弱く、Q3・Q4はもう一歩具体化できる余地がありました。とはいえ、全体としては十分に合格水準にあります。

2 今回出題の趣旨(要点)

- 小規模企業の制約条件を前提に、最短経路で成果を出すクラウド利用設計を助言する。

- 観点を明記した課題抽出→最重要課題の複数解決策(専門用語)→提案起因リスクと対策→**倫理(技術士倫理綱領)と社会の持続可能性(SDGs)**まで一気通貫で論じる。

- 小規模の強み(意思決定の速さ、標準機能で十分、スモールデータで十分な分析、段階導入)を具体化する。

3 再現答案への講評(問別)

問1

1.講評

業種の具体化は適切で、課題①相互運用性、②リアルタイム性、③機密性の三本柱は妥当です。導入部で「観点」を多数列挙したため、「課題ごとに観点を明示する」という新傾向の狙いが少し曖昧になりました。見出しに観点名ではなく課題の要約を書く点も意識できると、採点者に意図がより伝わります。小規模特有の即効性・標準機能の活用・低運用負荷の観点がもう一段あると、出題の核によりフィットします。

2.評価できる点

- 業種・業務の具体化が明確で読みやすい。

- 三課題はいずれも現実的かつ試験テーマと整合。

- リスク(判断遅延、事業継続阻害)への言及がある。

3.要改善箇所(重点)

- 観点の設計:課題ごとに「〜の観点から、〜する」の定型で一本化。

- 小規模の強みの前面化:標準機能・テンプレート・段階導入・教育容易性などを課題側に織り込む。

- 見出しは課題の要約、本文で観点を明示。

4.参考解答(例)

- 課題①(相互運用性の観点から、MQTT/JSON等に統一しデータ交換基盤を整備する)

- 課題②(即応性の観点から、エッジ処理+メッセージキューで遅延と欠損を制御する)

- 課題③(費用対効果の高い機密性の観点から、IDaaS+MFA+RBACとクラウド標準バックアップで最小構成のゼロトラスト運用に移行する)

問2

1.講評

最重要課題をセキュリティに定め、ソフト対策/ハード対策を提示した構成は明快で、専門用語も適切です。合格答案として十分通用します。さらに小規模適合性(KMS等のマネージドサービス優先、運用を重くしない鍵管理、費用対効果)が併記されると、出題趣旨への適合度が上がります。

2.評価できる点

- 論点の焦点化(セキュリティ)。

- ハイブリッド暗号・TEE/HSM/TPMなど適切な専門用語。

- 事業継続との接続が明確。

3.要改善箇所(重点)

- 小規模向け運用の軽さ(マネージドWAF/IDS、KMS、鍵ローテ自動化、SaaSの標準MFA)を明示。

- 費用と導入順序(最小構成→段階拡張)を短くでも触れる。

- 品質保証のソフト面(SCA/SAST/DASTをCIに組み込む等)も一言あると盤石。

4.参考解答(例・要約)

- 解決策①:IDaaS+MFA+RBAC、KMSの鍵管理・自動ローテ、TLS1.3/Mutual TLS、ログ集中管理(SIEM)。

- 解決策②:マネージドWAF/IDS/IPS、SCA/SAST/DASTをCI/CDゲートに組み込み脆弱性対応を自動化。

- 解決策③:デバイス側TPM/PUFとセキュアブート、プロトコルはMQTT over TLS、最小構成→段階拡張でTCOを抑制。

問3

1.講評

波及効果・懸念・対応の三点セットは成立しています。懸念はもう一段、**提案起因(自分の解決策だからこそ生じる)**に寄せ、具体シナリオ(例:キー漏えい時の連鎖、APIトークン誤配布、S3の権限誤設定等)で書くと得点が伸びます。

2.評価できる点

- 総論としての効果と将来リスクの認識。

- 脅威インテリジェンスや計画策定への言及。

3.要改善箇所(重点)

- 自案起因リスクの具体化(例:マイクロサービス化に伴う設定ドリフト、ノーコード運用の権限肥大、KMS鍵の誤った共有)。

- コスト増・ロックインの対策を短文で併記(IaC、マルチクラウド、出口戦略)。

4.参考解答(例・要約)

- 波及効果:即応性・可観測性向上/段階拡張の容易さ/データ駆動の定着。

- 懸念①:構成複雑化→IaC+ポリシーasコード+Kubernetes/Autoscaling。

- 懸念②:ベンダーロックイン→オープン標準・REST/OCI・データエクスポート方針。

- 懸念③:API鍵・権限管理の破綻→ゼロトラスト・最小権限・Secrets管理・監査ログ常時監視。

問4

1.講評

倫理・持続可能性の方向性は正しく、基本を外していません。さらに、技術士倫理綱領の語彙(公益の確保・誠実・能力向上・公正)と、社会の持続可能性(SDGs9/12/13等)に自らの工夫を紐づけると加点要素が増えます。

2.評価できる点

- 法令遵守、教育、エネルギー効率への配慮。

- 継続的改善・透明性の重視。

3.要改善箇所(重点)

- 「自社の持続」ではなく社会側の持続へ矢印を向ける書き方。

- 倫理を運用設計の工夫に接続(例:説明責任を果たす監査証跡、AI利用の開示方針)。

4.参考解答(例・要約)

- 倫理:公益最優先としてインシデント時は速やかな開示と是正、教育はロール別マイクロラーニング、**外部評価(第三者監査)**を受ける。

- 社会の持続可能性:省エネ設定とオートスケールで排出削減(SDGs13)、機器PLMとリサイクル設計(SDGs12)、地域中小へのテンプレ共有・人材育成(SDGs9)。

4 今後の勉強(短期改善ポイント)

- 課題文の型を固定:「〈観点〉の観点から、〈何を・どうする〉」。見出しは課題の要約。

- 小規模特有の強み(標準機能・即効性・低運用負荷・段階導入)を各設問に一貫させる。

- 問2は費用・順序・運用の軽さを一言で添える。

- 問3は提案起因リスクを具体シナリオで。

- 問4は倫理綱領/SDGsを自らの実装工夫に接続して書く。

5 可能性(総括)

業種の具体化、論点の焦点化、専門用語の選択など、合格答案に必要な柱は十分に揃っています。小規模向けの設計思想をもう半歩強め、課題文とリスク記述を定型で磨けば、今後は安定して高得点域を狙えます。今回の到達は、実務に直結する堅実な力の証です。今後のご活躍が楽しみです。

合否判定(点数の目安)

- 問1:17/25

- 問2:20/25

- 問3:16/25

- 問4:17/25

合計:70/100(合格圏)

※今回は講座側の推定であり、実際の採点と異なる可能性は十分にあります。どうかご了承願います。

※実際には11/1にA評価を勝ち取られており、内容面の底力が評価に結びついたものと拝察します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅱ-1-3

問題

要求獲得において要求に関する情報をステークホルダーから収集する方法を3つ挙げ、その概要と留意点を説明せよ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

(1)ペルソナ分析

概要:システムを利用する架空のユーザを設定し、このユーザに想定される要求を抽出する

留意点:ペルソナの精度が悪い場合、これより導出される要求の精度も悪くなり、これに基づき誤った判断や意思決定等を行う可能性がある

(2)ステークホルダー分析

概要:システムの成果物や運用に影響を受ける者や組織等を抽出し、権力や関心度などにより分類する。分類ごとに、要求を抽出し優先度をつける。

留意点:ステークホルダをとりまく社会・環境・技術のニーズは刻一刻と変化するため、常にステークホルダーを監視し要求の抽出・見直しを行う

(3)インタービュー分析

概要:全構造化インタービューや半構造化インタビューなどが挙げられる。前者は事前に設問を用意し、設問にのみ得られた回答を整理する。後者は、一定の設問に対し回答を得て、回答に応じて回答者の要求を掘り下げていく。

留意点:半構造化インタビューでは、質問者のスキルによって、得られる回答の質が左右されるため、事前に、質問の計画的な設計が必要となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

1. 講評概要

今回の問題は「要求獲得において、ステークホルダーから情報を収集する方法を3つ挙げ、それぞれ概要と留意点を説明せよ」というものでした。

出題者の狙いは、単に収集方法を知識として列挙するのではなく、「どのような方法で、どのような品質上の注意を払えば、確度の高い要求が得られるか」という技術士らしい実務的な視点を示すことにありました。特に「留意点」が採点の焦点であり、経験や専門性に裏付けられた知見が盛り込まれているかが問われています。

再現答案は「ペルソナ分析・ステークホルダー分析・インタビュー」を選択し、概要と留意点を記述しています。選択した3手法はいずれも代表的で妥当です。ただし、留意点が「精度が悪いと誤る」「常に監視する必要がある」「質問者のスキルが影響する」といった一般論にとどまり、具体的にどう改善すべきか、技術士としての解決指針が不足していました。この点が評価をBにとどめた主因と考えられます。

2. 今回の出題分の趣旨

- 要求獲得の代表的手法(インタビュー、観察、ワークショップ、アンケート等)を知識として説明できるか。

- その上で、実務で使う際に発生し得るリスクや問題点を理解し、それを回避する工夫を留意点として述べられるか。

- 「技術士としての助言力」を示すことが重要であり、単なる知識解説では不十分。

3. 再現答案への講評

問1 ペルソナ分析

- 講評

ペルソナの設定を通じて要求を抽出する流れは適切に説明できています。 - 評価できる点

手法の概要とリスクの因果関係(精度が悪いと誤った要求につながる)を明示できています。 - 要改善箇所

リスク提示だけでなく、「複数の実在ユーザ調査を組み合わせ精度を検証する」「定期的に見直す」といった改善策を留意点に盛り込む必要があります。 - 参考解答

「留意点:実在ユーザ調査やログ分析と組み合わせ、ペルソナの妥当性を定期的に検証すること。これによりペルソナが現状に即し、誤った要求抽出を防げる。」

問2 ステークホルダー分析

- 講評

利害関係者を整理する流れ自体は正しいですが、「常に監視」と書かれている点は留意点として弱く、採点者には凡庸に映ります。 - 評価できる点

権力や関心度で分類するという説明は適切。 - 要改善箇所

「影響力マトリクスを定期的に更新」「対話を通じて優先度を調整する」など、技術士としての改善行動を示すべきです。 - 参考解答

「留意点:影響力・関心度マトリクスを定期的に見直し、優先度の変化に応じて要求を再評価すること。これにより社会環境の変化に対応した要求獲得が可能となる。」

問3 インタビュー

- 講評

全構造化と半構造化の違いに焦点を当てすぎ、インタビュー手法全般の説明がややぼやけています。 - 評価できる点

質問者のスキルの重要性を示している点は正しい。 - 要改善箇所

「記録の正確性」「質問設計の工夫」「回答バイアス防止」といった要求獲得に直結する留意点を加えるべきです。 - 参考解答

「留意点:質問設計を事前に構造化し、回答を正確に記録・分析できる体制を整えること。加えて、回答者の専門知識レベルに応じて用語を調整し、誤解やバイアスを防ぐこと。」

4. 今後の勉強

今後は「代表的手法を知識として挙げる」だけでなく、「その弱点をどう補強し、技術士としてどんな助言を行えるか」を書く練習をしてください。具体的には、留意点に「改善策」を一言加えることが得点差につながります。また、収集方法はインタビュー・観察・アンケート・ワークショップ・プロトタイピングなど複数パターンを引き出し、どの組み合わせでも答えられるようにしておくと安定します。

5. 可能性

今回の答案は、代表的手法を挙げられている点で大きく外してはいません。ただし、留意点が一般的で浅いため、試験センターの評価がBになったのは妥当と思われます。推定得点は55~58点程度と考えられ、惜しくも合格ラインには届きません。

大変申し訳ありませんが、今回の答案は60点には届かないと判断いたします。ただしこれは講座側の推定であり、実際の採点とは異なる可能性がありますので、その点はご了承願います。

実際には後に合格されたとのことで、根本的な理解や文章力は十分に備わっていた証左です。今回の経験から「留意点=改善提案」という意識を加えることで、今後さらに説得力ある答案を書けるようになるでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅱ-2-1

問題

既存の大規模なソフトウェアを流用してエンハンス開発を行うプロジェクトにリーダの立場で参画することとなった。流用対象のソフトウェアでは不具合が散見されているが、設計ドキュメントやテスト仕様書の信頼できるものは入手できず、品質の状態を容易に把握できない。そのため、ソフトウェアの設計の技術的負債の評価を行う方針とした。評価に際しては成果物に対する解析やメトリクスの活用を考えている。このような大規模な再利用開発の技術的負債の課題に対して以下の問いに答えよ

設問(1):

大規模再利用開発の技術的負債の課題について、解析やメトリクスを活用した効果的な評価を行うために、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ

設問(2):

技術的負債の評価において手順、留意すべき点、工夫を要する点を述べよ

設問(3):

プロジェクトを効率的かつ効果的に進めるために調整が必要となる関係者を列記し、それぞれの関係者との連携・調整について述べよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

(1)技術的負債の評価に際しての調査・検討事項

①技術的負債の条件についての調査・検討事項

調査事項:技術的負債の不具合要件や影響の条件等を明確にするために、一般情報から技術的負債の不具合要件等について調査する

当たり前の事項。情報工学の視点からの提案ではない

検討事項:技術的負債の不具合要件に対して必要となる解析手法やメトリクスについて検討する。

②解析ツール等についての調査・検討事項

調査事項:①にて得られた解析手法やメトリクスを抽出について、人的作業の品質のばらつきや・漏れなどをなくすために作業の自動化や標準化を行うための市場ツールを調査する。

検討事項:適合性・使用性・ライセンス・コストなどの観点から導入する市場ツールを検討する

(2)手順、留意点、工夫点

作業手順については、プロジェクト計画の策定、解析ツールの試行による評価、全体評価の3工程とする。

以下にそれらの留意点、工夫点を述べる。

{C}① {C}計画段階:プロジェクト計画を策定

留意点:評価工程において、技術面・体制面などにおいて対応が困難となり本プロジェクトが立ちいかなくなるリスクがある

工夫点:Pocにより事前に技術的実現性や実施時に想定されるリスクを洗い出し対応方針を決める。その上で本プロジェクトを実現するために必要が人・モノ・コスト等の資源の配分を行う。

②解析ツールの試行段階:解析ツールを試行し課題の抽出対策を検討

留意点:解析結果が解析者のスキルに左右され解析結果の品質にばらつきが生じるリスクがある

工夫点:動的解析や静的解析などの解析手順・チェック項目を作成し解析者間で共有する。

③全体評価段階:評価対象全体に対し解析ツールによる評価を実施

留意点:評価対象の網羅性が不十分な場合、不具合が残存し、適切な品質を確保できない。

工夫点:解析時に評価対象の網羅性を数値化・可視化し、複数人で評価の網羅性・妥当性をチェックする

(3)関係者との連携・調整

関係者は、経営者、開発・運用チーム、社内の他部門(営業、法務等)、解析ツールの販売会社等が挙げられる。これにおいてプロジェクトを効率的・効果的に進めるために特に重要と考える調整を以下に述べる

{C}① {C}経営方針との整合・組織全体との協調化(経営者)

経営方針と整合を図り経営者の理解を得て、組織全体の理解・協調化を図る。

{C}② {C}開発・運用チームの教育と学習(開発・運用チーム)

解析ツールを使いこなすために、開発・運用チームに対し、教育と学習のトレーニング計画を策定し、教育と学習を実施する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

再現答案(試験センター評価:B)に対する合否判定評価と講評です。

1 講評概要(問題文の解説と要求の明確化)

本問題は、設計文書やテスト仕様が信頼できず品質把握が困難な既存大規模ソフトを流用してエンハンスする前提のもと、(1)技術的負債評価のために何を調査・検討するか(「○○を調査して、○○を検討する」の型で要点を絞る)、(2)評価の手順とその留意点=工夫(専門的テクニック)、(3)**業務を効率的に進めるための“技術的に意味のある”関係者調整(会議運営の一般論ではない)**を問うものです。

再現答案は、解析・メトリクス・可視化・優先度付け・計画化まで筋道を通しており、全体構成は良好です。一方で、■で指摘した通り、Q1の「調査・検討」の芯(対象・目的の単刀直入さ)、Q2の“留意点=工夫”の独自性(技術士ならではの差別化)、Q3の調整相手の選定と働きかけ内容の技術的妥当性が、なお一般論寄りで減点の要因と見ます。

2 今回の出題分の趣旨

- 「技術的負債」を解析+メトリクスで定量・客観に把握し、優先度付け→段階改善へ落とす設計(プロセス)思考を示す。

- Q1は「何を調査し、何を検討するか」を的を絞って直書き。

- Q2は手順と**留意点=工夫(具体的テクニック)**をセットで示し、独自の知見で差別化。

- Q3は会議運営ではなく、誰に・どの技術根拠で・何を申し入れるかを述べ、効率化への寄与を明確化。

3 再現答案への講評

問1(調査・検討事項)

- 講評

現状把握→メトリクス選定→影響評価→リファクタリング戦略→品質保証体制…と網羅性は高いです。ただ、冒頭の「一般情報の調査」などが本質から遠く冗長に映り、出題指示の「単刀直入」からやや外れます(■当たり前で本質的でない)。 - 評価できる点

静的解析・依存関係・重複・複雑度など評価軸が明確。可視化や優先度付与へ実務接続できている。 - 要改善箇所(重点)

- 「○○を調査して、○○を検討する」の型で要点圧縮(例:変更履歴を調査して、欠陥多発領域の優先度を検討)。

- メトリクスの“使い方”(閾値設定、ベースライン、回帰比較)まで明記。

- 参考解答(例:一部)

- 欠陥履歴・変更頻度を調査して、リスク指標(複雑度×変更頻度)の上位N%を重点領域に設定することを検討する。

- 依存グラフを調査して、影響波及度の高いノードを先行改善対象に検討する。

問2(手順・留意点=工夫)

- 講評

手順(現状特定→計測→優先度→計画)は適切。留意点も整っていますが、■で触れた通り独自テクニックの濃度が弱く、月並みに見えます。 - 評価できる点

ヒートマップ可視化、段階計画、テスト整備など筋の良い流れ。 - 要改善箇所(重点)

- 差別化できる工夫を短句で:“複雑度×変更頻度”の合成指標、クローン検出+相関分析、IaCで計測を定期自動化、SCA/SAST/DASTのCI組込み、“安全なリファクタリング”用ゴールデンテスト 等。

- 費用のかかる策は回避しつつ、効果の高い順序を明示。

- 参考解答(例:工夫を一言添える)

- 手順2:メトリクス収集はCIで夜間バッチ自動化(誤差低減、反復容易)。

- 手順3:合成指標Top10%を“先行改善バケット”に固定し、スプリント毎に削減率をトラッキング。

問3(関係者と連携・調整)

- 講評

PM/開発L/QA/アーキ等を挙げ、役割連携を述べた点は良い。ただ、■で指摘の通り「経営者の理解」「教育・学習」など事務的表現に寄り、技術根拠での働きかけが薄い。 - 評価できる点

メトリクス基準のカスタマイズ、QAとのテスト接続など技術線での会話が入っている。 - 要改善箇所(重点)

- 経営層には「負債削減=保守工数低減/MTBF向上の見込み」を数値で提示し、意思決定の材料を出す。

- アーキには波及シミュレーション結果で依存除去の設計案を申し入れる。

- 開発Lには**“安全に差し替え可”なクローンスライス一覧**を提示し、短サイクル改善を合意。

- 参考解答(例:申し入れの中身)

- 経営層:Top10%モジュールのリファクタで保守工数▲30%(過去欠陥密度×修正頻度から推計)、MTTR▲20%の見込み—費用増なしで実行可能。

- アーキ:循環依存をA→Bに単方向化する設計変更案(影響面積X%)を提示。

4 今後の勉強(短期改善チェックリスト)

- Q1:各行を「Xを調査して、Yを検討する」に言い換えて圧縮。

- Q2:各手順の留意点に**“差別化できる一手”を1文**で追加(合成指標、CI自動計測、ゴールデンテスト等)。

- Q3:相手×技術根拠×申し入れ内容×期待効果を1行でまとめる。

- 決まり文句や一般論は削り、数値・指標・手段で語る。

5 可能性(励まし)

構成力と実務感は十分で、あと一歩の尖った工夫の書き足しで一気に伸びます。後日11/1に合格されたことは、基礎体力と論理展開の確かさの証左です。次回は「短句で要点直書き」「工夫を一言で差別化」を意識すれば、安定して高得点域に入れます。

合否判定(点数の目安)

- 問1:22/35

- 問2:20/35

- 問3:16/30

合計:58/100

大変申し訳ありませんが、やはり今回の答案は60点には届かないと判断いたします。

ただしこれは講座側の推定であり、実際の採点と異なる可能性は十分にあります。どうかご了承願います。

実務に根差した土台は強固です。小さな磨き込みで、次はより高い評価に到達できる内容です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅲ-1

問題

パブリッククラウドサービスの種類は大まかにIaaS/PaaS/SaaS(それぞれインフラストラクチャ/プラットフォーム/ソフトウェアを提供するクラウドサービス)がある。ソフトウェア開発においては、既存のIaaSやPaaSを利用し、新たなSaaS型のクラウドサービスを開発することが求められるようになった。このようなソフトウェアの設計を担当する立場で、次の問いに答えよ。

設問(1):パブリッククラウドサービスの技術的な特徴や特性を述べ、それらを踏まえて多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

設問(2):設問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、これを最も重要とした理由を述べよ。その課題に対する複数の解決策を、専門技術・手法を用いて示せ。

設問(3):設問(2)で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

(1)新たなSaas型クラウドサービス化に際しての課題

パブリッククラウドはインターネット回線を活用してデータの収集や提供を行う。これによりインターネット回線の逼迫や障害の影響を受けやすいなどの特徴をもつ。またインターネットとの接続点を有するため、サイバー攻撃を受けやすいことや、災害時などは極端な通信のピーク負荷やサーバ負荷が想定されること、太陽フレアの影響等を受けやすいことなどの特性をもつ。上記を踏まえ、データ管理、ソフトウェア設計・実装、ハードウェア環境・通信環境の整備、セキュリティ面、防災面、法制度の枠組み等の多面的な観点から課題の抽出が必要である。これら観点を踏まえ、主要な課題を以下に述べる

課題①:データ通信遅延への対策(信頼性の観点)

令和5年版情報通信白書によれば、2022年11月に観測されたインターネットダウンロードトラフィックは、固定系が29.2Tbps、硫黄系が5.85Tbpsであり、更に増加傾向にあり通信量が急増している。

上記において、インターネット回線の逼迫などにより、データ伝送の遅延などが生じやすい。これによりタイムリーなデータ取得・提供の支障となりうる。

課題②:一時的な情報差分への対策(整合性の観点)

ネットワーク通信の遅延、データ伝送時の競合、通信機器の障害等により、既存のIaasやPaaSと本サービス間にて一時的な情報差分が起こりうる。これにより一貫性の喪失、データの整合性を確保できず、適切なデータ管理や、これに基づく判断や意思決定に支障が生じうる。

課題③:災害時に備えた対策(可用性の観点)

災害時はインフラの破壊や電源喪失などが起こりうる。これに対し災害時対策が不十分な場合災害時データ消失、通信・サーバ・インフラなどが停止し、サービスの可用性を確保できず、事業継続が困難となる。

(2)最重要課題と解決策

本稿では、「データ通信遅延への対策」を最重要課題と考える。理由は平常時からの適切なデータ収集・提供ができないことは、本サービスの社会的な信頼性の支障となりうる。以下にこれの解決策を述べる。

解決策①:データ圧縮技術の活用

既存のIaaSやPaaSと本サービス間にてデータの圧縮技術を活用する。具体的にはLZ4やSnappy等を活用する。上記技術はデータ圧縮処理時のオーバーヘッドを抑制でき通信量を抑制し効率的なデータ伝送を図る。

解決策②:リアルタイムプロトコルの活用

リアルタイムプロトコルとして、軽量なMQTTやCOAP等のプロトコルを活用する。これにより帯域幅を節約し、効率的なデータ伝送を行い通信の低遅延化を図る。

解決策③:ネットワークの最適化

通信機器等でのQoSを活用して、特定の上位プロトコルを識別し、優先制御・帯域制御等を行う。

これにより、通信量を軽量化し、容量の限られた通信回線の収容効率を高める。

(3)新たに生じうるリスクと対策

新たに生じうるリスク:既存のIaaSやPaaSが技術的負債(技術の老朽化、システムの肥大化・複雑化等)を抱える場合に、これらを利用することで予期せぬ不具合が生じうる。これにより本サービスにも影響を受け、システム障害などが発生し運用停止を将来的に引き起こしうる。

対策①:敵的に技術的負債を調査し、計画的な解消を行う。具体的にはレガシーコードのリファクタリング、テストカバレッジの拡大、ライブラリやフレームワークの最新化等を行う。これによりセキュリティやデータ互換性等を最新にする。

対策②:DevSecOpsを活用し、開発・運用の自動化・標準化を行う。これにより人為的なミス防止や品質を確保し、信頼性・保守性等を確保する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

再現答案(試験センター評価:A)に基づく合否判定と講評です。技術士としての視点から、優しく丁寧に要点をまとめます。

1 講評概要(問題文の解説と出題者の要求)

本問題は、IaaS/PaaSを用いて新たなSaaSを設計する立場として、(1)クラウドの技術特性を踏まえた多面的課題の抽出、(2)その中から最重要課題の選定理由と複数の解決策(専門技術の適用)、(3)その解決策に伴って将来顕在化する懸念と対策(専門技術に基づく)を求めています。

再現答案は、課題設定→重要度の根拠→解決策→将来リスクと対策と、問間の論理のつながりが明確で、専門用語の使い方も適切です。■コメントで触れた「前置きは簡潔に/課題は技術応用で表す」という趣旨にも概ね合致しています。わずかな改善余地として、(1)導入部の一般論(回線逼迫・太陽フレア等)をIaaS/PaaS/SaaSの本質特性に寄せて簡潔化、(3)セキュリティはマルチリージョン設計に固有の配置差・ポリシー差へ焦点化すると、さらに洗練されます。

2 今回の出題分の趣旨

- 問1:クラウドの特性(スケーラビリティ、冗長性、マルチテナンシ等)を踏まえ、「〇〇の観点から、〇〇技術応用で〇〇する」と単刀直入に課題定義する。

- 問2:選定理由は「重要性」だけでなく、実現性・波及効果の大きさを根拠に。解決策は複数・具体・専門技術で。

- 問3:掲げた解決策に起因する将来リスクを挙げ、技術的に妥当な対策を示す(一般論の会議運営や予算論は×)。

3 再現答案への講評

問1(課題抽出)

- 講評

「遅延(信頼性)/一時的差分(整合性)/災害(可用性)」の三本柱は、SaaS設計での要点を観点と課題で端的に捉えており良好です。導入の背景説明はやや広めですが、核となる課題定義は**技術応用の方向(プロトコル・QoS・レプリケーション等)**を示唆できており、採点意図に合致します。 - 評価できる点

- 観点が信頼性・整合性・可用性と明確で、SaaSの設計責務に直結。

- 後続の問2・問3に自然に接続する布石になっている。

- 要改善箇所(要点のみ)

- 導入の一般論はIaaS/PaaS/SaaSの特性要約に圧縮。

- 見出しは「課題の要約」、本文で観点=選定根拠を明記。

- 参考解答(書きぶりの型)

- 「可用性の観点から、マルチリージョン冗長化と自動フェイルオーバを設計する。」

- 「整合性の観点から、リージョン間レプリケーションの一貫性モデルを選定する。」

問2(最重要課題・選定理由・解決策)

- 講評

「信頼性・可用性(遅延対策)」を最重要に据え、圧縮/軽量プロトコル/QoSと複数解を提示。**選定理由(社会的信頼の核)**も筋が通っており、専門技術を具体名で出せている点が強みです。 - 評価できる点

- 解決策が**レイヤ別(アプリ/ネットワーク)**に分かれ、実装可能性が高い。

- 代替・併用が可能なため実務適用性が高い。

- 要改善箇所(要点のみ)

- **HA設計の定量目標(SLO/可用性目標、RTO/RPO)**を一言入れると説得力が増す。

- 「遅延」だけでなくエッジ/キャッシュ/マルチAZ/リージョンへの配置戦略も一文触れると盤石。

- 参考解答(追補の一行例)

- 「可用性SLO=99.9%、RTO≤5分、RPO≤1分を満たす構成とし、AZ冗長+リージョン間レプリケーションを併用する。」

問3(将来懸念と対策)

- 講評

整合性遅延/運用コスト/運用複雑化/セキュリティギャップという懸念の立て方は、問2の解決策から因果が追えており適合性が高いです。対策も一貫性モデルの明確化、監視/自動化、ポリシー統一と、技術士としての助言になっています。 - 評価できる点

- 各懸念に**具体技術(分散DB、IAM統合、IaC/AIOps 等)**で応答。

- 運用訓練や監査にも触れており、実行性がある。

- 要改善箇所(要点のみ)

- セキュリティは**マルチリージョン特有(設定ドリフト、鍵/ポリシーの地域差)**へさらに焦点化。

- カオスエンジニアリングやリージョン隔離演習に1文触れると上積み可。

- 参考解答(追補の一行例)

- 「月次でフェイルオーバーのゲームデイを実施し、DNS切替/データ一貫性/復旧手順を検証する。」

4 今後の勉強(短く効く磨き込み)

- 導入は20〜30字で要約し、紙幅を課題と技術応用に配分。

- 各課題にSLO(可用・遅延)や閾値を1行添える。

- 将来懸念は**“解決策に起因”**を明示(因果の一本化)。

5 可能性(励まし)

論点設定・技術具体化・因果整合の三拍子が揃い、安定して高得点が期待できる答案です。センターのA評価も、まさにこの構成力と実務適用性が評価された結果だと思います。小さな定量目標と演習(ゲームデイ)を添えるだけで、さらに完成度が上がります。

合否判定(点数の目安)

- 問1:28/35

- 問2:28/35

- 問3:23/30

合計:79/100(合格)

十分に合格水準です。今後は上記の“ひと言の定量化・演習化”を加えることで、A評価の中でも上位を安定して狙える内容になります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3 建設部門 道路

Ⅰ-2

問題

I-2 我が国では,年始に発生した令和6年能登半島地震を始め,近年,全国各地で大規模な地震災害や風水害等が数多く発生しており,今後も,南海トラフ地震及び首都直下地震等の巨大地震災害や気候変動に伴い激甚化する風水害等の大規模災害の発生が懸念されているが,発災後の復旧・復興対応に対して投入できる人員や予算に限りがある。そのような中,災害対応におけるDX(デジタル・トランスフォーメーション)への期待は高まっており,既に様々な取組が実施されている。

今後,DXを活用することで,インフラや建築物等について,事前の防災・減災対策を効率的かつ効果的に進めていくことに加え,災害発生後に国民の日常生活等が一日も早く取り戻せるようにするため,復旧・復興を効率的かつ効果的に進めていくことが必要不可欠である。このような状況下において,将来発生しうる大規模災害の発生後の迅速かつ効率的な復旧・復興を念頭において,以下の問いに答えよ

(1)大規模災害の発生後にインフラや建築物等の復旧・復興までの取組を迅速かつ効率的に進めていけるようにするため, DXを活用していくに当たり,投入できる人員や予算に限りがあることを前提に,技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を示せ。(※)

(※) 解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち,最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

(4)前問(1)~ (3)を業務として遂行するに当たり,技術者としての倫理,社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

(1) 課題(建設DX活用大規模災害復旧・復興)

1)省人化(生産効率化)・人的管理の観点から

2040 年には生産年齢人口が現在から20%減少することが見込まれる一方、災害の激甚化・頻発化や高度経済成長期に建設されたインフラが老朽化し、メンテナンスに関する必要性は増加することが予測される。このような中,省人化及び生産効率化を進めることが重要である。人的管理の観点から省人化が課題である。

2)建設現場の安全確保:安全管理の観点から

近年、建設機械が原因による死亡事故は、大幅に減少している。それでも、年間300 人程度の人が亡くなっている。建設機械の自動化により、人的被害をなくすことが重要である。安全管理の観点から建設機械の自動化が課題である。

3)働き方改革の展開(経済性管理の観点から)

これまで建設産業は3k(汚い、きつい、給与待遇が悪い)と言われ,近年若者の離職者が増え,新規就業者も減少傾向であり,建設産業の就業者の高齢化が顕著となってきている。従って建設産業において、ダイバーシティ(多様な働き手・働き方)を推進していくことが肝要である。測量・設計・施工現場の自動化を進めることにより、働き方改革(就業環境の改善)を進めて建設産業を希望のある魅力ある産業にしていくことが重要である。従って経済性管理の観点から働き方改革(就業環境の改善)が課題である。

(2)最も重要な課題と解決策

「省人化(生産効率化)」が最も重要な課題だと考える。それは,建設DX活用して大規模災害復旧・復興に最も効果が高いからである。以下に解決策を述べる。

1)施工のオートメーション化

現在、一人のオペレータが一台の建設機械に搭乗し操作を行っている。今後、生産効率をあげるため、建設DX・AI技術 などを活用して自動的に作成された施工計画に基づき、建設機械自動化により、一人のオペレータが複数の建設機械を操作する「施工のオートメーション化」を進める。「施工のオートメーション化」にあたっては、①標準的な安全ルールの構築や②異なるメーカー間の建設機械を制御可能な共通制御信号の設定、③現場において自動作業を可能にする建設機械の自動化を進める。

2)データ連携のオートメーション化:

調査・測量、設計、施工、維持管理といった生産プロセス全体を建設DX・AI技術を活用し、BIM/CIM などにより「データ連携のオートメーション化」を進める。これにより、設計者・施工者で容易に情報共有できるよう、円滑なデータ連携を進める。データの活用にあたっては、設計データを施工データとして直接活用することや、BI ツール等の活用により、デジタルツインの構築による施工計画の作成などができるように進めていく。

3)施工管理のオートメーション化

建設現場のオートメーション化を進めるためには、AR技術やBI ツール等の活用により、デジタルツインの構築による施工計画の作成や建設機械の自動化などができるように進めていく。これまで立会い、段階確認等の確認行為において活用していた遠隔臨場を検査にも適用する。

(3)新たに生じうるリスクと対策

リスク①:測量・設計・施工のデータ連携段階においてデータエラーが発生するリスクがある。

その対策としては、測量・設計・施工の各段階チェック管理体制を構築する。

リスク②:データ連携のオートメーション化を進めるには、膨大なデジタルデータが必要になるため「デジタルデータの管理容量不足」がリスクとして挙げられる。その対策としては、「DXデータセンターの整備」を全国レベルで補完していくことが重要である。

(4)業務遂行に当たって必要となる要点・留意点

1)技術者倫理の観点:全国レベルの大容量の多くのデータを取り扱うため、情報管理のコンプライアンス(守秘義務)が技術者倫理として重要である。

2)社会の持続性の観点建設DXとi-con2.0の着実な浸透と発展拡大し、データ連携・自動化・AIが継続的に活用されることになれば,より社会持続可能性を高められる。 以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

1 講評概要

本問は「大規模災害“後”の迅速・効率的な復旧復興」を前提に、DXを技術者の立場で具体活用する力を問うております。出題者の狙いは、①多面的観点を明記した課題抽出(定型表現)、②その中から実現性の高い最重要課題の選定と複数の解決策、③提案実施後に新たに生じる部門技術起源のリスクと対策、④業務遂行時の**倫理(技術士倫理綱領)と社会の持続性(SDGs)**の具体化です。

再現答案は、DXの方向性やオートメーションの着眼は良好でしたが、災害“復旧”直結性が弱く一般論に流れた点、問1の課題文が定型(「観点から、~する/~技術応用で~する」)になっていない点、問3のリスクが提案起因でなく汎用的データ管理寄りになった点、問4で自らの行動(倫理・SDGs)を具体化し切れていない点が主な減点要因です。とはいえ、骨子はよく、合格相当の基礎力は備わっていると拝見します。

2 今回の出題分の趣旨

- 問1:多面的観点を先に明記し、定型文で端的に課題を書く(例:「現場効率化の観点から、無人建機・ドローン技術応用で啓開を迅速化する。」)。

- 問2:3課題から実現性・効果・即応性が高いものを選び、複数の具体策(選択科目の技術応用)を示す。

- 問3:**問2で自分が提案した施策に“起因”**する技術的リスク(部門領域)を列挙し、実務的対策を述べる。

- 問4:提案業務に即して、**倫理(技術士倫理綱領)/社会の持続性(SDGs)**を、自身の具体行動として書く。

3 再現答案への講評

問1(課題抽出)

- 講評

省人化・安全・働き方の列挙は方向性として理解できますが、災害復旧への直結性が弱く、観点と課題が定型の一文で結ばれていませんでした。 - 評価できる点

DXの全体像を俯瞰する構成力はあります。 - 要改善箇所(要点のみ)

「観点→課題を一文で」+「復旧工程にどう効くか」を明示してください。 - 参考解答(例)

- 観点:現場効率化/課題文:「現場効率化の観点から、無人建機・遠隔操作技術応用で瓦礫撤去を並列化し初動を短縮する。」

- 観点:情報統合/課題文:「状況把握の観点から、UAV・地図クラウド連携で通行可否を即時可視化する。」

- 観点:資機材展開/課題文:「資機材即応の観点から、標準タイムライン運用で重機・砕石の割当を平準化する。」

問2(最重要課題と解決策)

- 講評

「省人化」を選定した理由は理解できますが、**“災害復旧での実装容易性・効果の確実性”**の論証が弱めでした。解決策は良いキーワードが並ぶ一方、装置・基準・運用の解像度が不足しました。 - 評価できる点

工程横断のデータ連携・自動化の発想は良好です。 - 要改善箇所(要点のみ)

具体策は「何を・どこに・どの指標で」まで落とし込むと加点されます。 - 参考解答(例)

- 解決策①:**無人建機遠隔運用(RTK+INS+ジオフェンス)**で72時間の啓開量を20%以上増強。

- 解決策②:UAV自動偵察+AI通行判定で優先ルート更新を分単位化。

- 解決策③:交差点・背面部の簡易載荷+仮設補強で段階開放(救急→一般)を実施。

問3(提案起因の新規リスクと対策)

- 講評

データエラー・容量不足は一般論で、**問2の提案に“起因”**していません。部門技術のリスク(無人建機の位置誤差、仮設通行の誤判定、応急土工の降雨失効 等)に寄せる必要があります。 - 評価できる点

品質管理の必要性に気づいている点は良いです。 - 要改善箇所(要点のみ)

提案→リスク→対策の因果鎖を明確に。実務的手当(冗長化・基準票・段階開放)を盛り込むと有効です。 - 参考解答(例)

- リスク:無人建機の位置誤差→対策:RTK+INS冗長化、手動即時移行、作業域ジオフェンス。

- リスク:仮設通行の過小評価→対策:簡易載荷・目視・センサーの三点照合、許容通行基準票、段階開放。

問4(倫理・社会の持続性:自分の行動)

- 講評

「守秘義務」「DXの普及」など方向は良いのですが、ご自身の具体行動が不足しました。 - 評価できる点

倫理・持続性の重要性を意識しています。 - 要改善箇所(要点のみ)

技術士倫理綱領の条項に紐づけ、「いつ・誰が・何を・どう記録」まで書いてください。SDGsは11/9/12/13/17等との対応を明示すると確度が上がります。 - 参考解答(例)

- 倫理:安全最優先の停止基準(雨量・震度)を自ら設定・運用し、意思決定ログを残す。

- 持続性:瓦礫の再資源化(SDG12)、低炭素機材の優先導入(SDG13)、**広域連携協定(SDG17)**の標準化を主導。

4 今後の勉強

- 書式の徹底:問1は毎回「観点+一文課題」で統一し、見出しは要約、観点は選定根拠に分けます。

- 実装解像度:問2は装置・基準・数値(目標短縮率など)を1行ずつ添える習慣づけをされると安定して加点されます。

- 因果の厳密化:問3は自分の提案→派生リスク→実務対策の三段構成を固定化してください。

- 自分事化:問4は倫理綱領・SDGsに自分の行為で橋を架けます(停止基準、記録様式、再資源化率KPIなど)。

5 可能性

DXと自動化に対する理解と構想力は十分に感じられます。復旧直結性の強化と定型表現・因果の型を身につければ、次回は確実に上位得点を狙える力があります。内容の核は良いので、見せ方(型)と解像度を整えるだけで伸びます。ご一緒に仕上げてまいりましょう。

合否・点数(推定)

- 問1:62点(定型未徹底だが観点は妥当)

- 問2:64点(解決策は良いが実装根拠が薄い)

- 問3:61点(提案起因リスクへの寄せが不足)

- 問4:60点(自分の行動の具体化が弱い)

総合:62点/100点 → 合格相当の実力(今回はB判定の原因=型と因果の不足)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅱ-1-4

問題

道路の擁壁の種類には,重力式擁壁,ブロック積擁壁,補強土壁などがあるが,このうち,補強土壁における補強メカニズムについて説明せよ。また,補強土壁の特徴や適用に当たっての留意点を説明せよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

1.補強土壁における補強メカニズムについて

補強土壁は,集水地形上の沢谷部で高盛土(10~15m)の区間に適用されることが多い。前面法勾配は1:0.3~0.5の範囲で適用される。

ジオテキスタイルと呼ばれる補強シートを1.0m~1.5mの高さの範囲で盛土転圧をしながら上下前面を巻込み土壁を積み上げる。土壁は盛土転圧の圧力と補強シートの引張応力により土壁を安定的に保っていることになる。

補強土壁は雨水に対して弱いため、各小段土壁に排水管を設けることが望ましい。その際排水管の長さは

全土壁高さの1/2以上を確保する。

2.補強土壁の特徴と適用に当たっての留意点

補強土壁は、重力式擁壁やブロック積擁壁等のコンクリート擁壁に比べて、高さと前面法勾配の適用に柔軟性がある。

補強シートと盛土転圧土の引張応力を高めるため補強シートと盛土転圧にアンカーを打ち込む。

通常の盛土法面や切土法面との境界部分は洗堀等の原因になり弱点であるため、法面植生マットや張コンクリート法面として補強する留意点がある。 以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

1 講評概要(なぜBにとどまったか)

答案全体に共通する課題は、出題意図との“芯ずれ”と、要求に対する記述の型(定型)の未徹底です。内容の下地は十分にあり、実務の知見も感じられますが、

- 「原理を問う設問」で手順・事例に傾く

- 「選定理由」を問う設問で重要性一般に流れる

- 「提案起因のリスク」を問う設問で汎用論(データ管理等)へ逸れる

— といった“少しのずれ”が答案全体に共通して見られる弱点であり、各問とも惜しくも加点が伸び切らずB止まりになったと推測します。裏を返せば、書き方の型と因果の締めを整えれば、次回はAに届く内容です。

2 今回の出題分の趣旨(採点者が見たい核)

- 問1(例:DX/補強土のメカニズム等)

「観点を先に明記」→「課題を“一文”で」:

『〈観点〉の観点から、〈技術応用〉で〈何を〉〈どうする〉』。原理を要約し、復旧・安定に“どう効くか”を端的に。 - 問2(最重要課題と複数策)

選定理由は重要性ではなく「実現性・即効性・波及効果」。解決策は装置/基準/運用に分け、**KPI(効果の物差し)**を一行で添える。 - 問3(提案“起因”の新規リスク)

自分の提案→だから生じる技術的リスク→具体対策の因果三段。一般論は不可。できれば実例相当の具体性。 - 問4(倫理・社会の持続性)

技術士倫理綱領とSDGsに自分の行為を結びつける(停止基準の運用・記録、再資源化率のKPI 等)。

3 再現答案への講評(設問別/簡潔)

問1

- 講評:施工手順が中心で、**原理(引張補強・摩擦抵抗・合成一体化)**の要約が不足。

- 評価点:排水配慮や施工知識は確か。

- 要改善:冒頭で三機構を一段で定義→次段で適用場面・効果へ。

- 参考解答(例):

「補強材は土のせん断変形に対し引張抵抗を発揮し、土‐補強材界面の摩擦抵抗で土粒子の移動を抑制、両者が合成構造として土圧に抵抗する。」

問2

- 講評:特徴は述べられているが、**留意点=“崩れない・品質確保の技術”**が混在・抽象。

- 評価点:柔軟性・施工性の理解は良好。

- 要改善:留意点を選定・土質管理・排水・施工管理に整理。

- 参考解答(例):

「①補強材選定(摩擦係数・耐久・被覆)②埋戻し土の締固め度・粒度・透水性管理③壁体・基礎・裏込の排水計画④敷設時の張力・たるみ管理(施工管理記録)。」

4 今後の勉強(4週間の最短改善プラン)

- W1:型の徹底訓練

問1テンプレ20本:「〈観点〉の観点から、〈技術〉で〈目的〉を達成する。」 - W2:原理カード化(30秒要約)

例「補強土=引張・摩擦・合成」。各構造の“3語”を暗記→冒頭に置く練習。 - W3:因果ドリル(提案→リスク→対策)

自案3本に対し起因リスク3本と対策3本を即答化(冗長化・基準票・段階開放等)。 - W4:模擬2本+採点観点チェック

KPI(例:沈下許容、通行開放条件、再資源化率)、数値1行を必ず添える。

5 可能性(前向きな見立て)

基礎知識と実務感覚は十分です。今回は**“見せ方(型)と因果の締め”**で惜しくもBにとどまっただけで、内容は合格圏の地力があります。次回は、

- 問1:原理→効き目の順で一段要約、

- 問2:選定理由=実現性・波及+装置/基準/運用+KPI、

- 問3:自案起因リスクへ絞る、

- 問4:自分の行為を倫理・SDGsに結ぶ、

を徹底すればA評価が十分狙えます。ご一緒に“型”を体に入れ、確実に合格を取りにいきましょう。

参考:次回の即使用テンプレ(抜粋)

- 問1:「〈観点〉の観点から、〈技術応用〉で〈対象〉の〈何〉を〈どう〉する。」

- 問2:選定理由=実現性/即効性/波及。解決策=装置・基準・運用+KPI。

- 問3:「自案→リスク→対策(冗長化・判定基準・段階運用)」。

- 問4:倫理=安全最優先の停止基準+記録/持続性=再資源化率やCO₂削減の目標管理(SDGs 11・12・13・17)。

(点数レンジの目安:各問60~64点相当の力。上記の“型”を徹底すれば70点台に到達見込みです。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅱ-2-1

問題

中核市であるA市では,カーボンニュートラルの促進,少子高齢化。人口減の地域の交通手段の確保のため,新たに道路空間を活用した地域公共交通(BRT)の導入を計画することとなった。この計画を担当する責任者として,下記の内容について記述せよ。

(1)調査,検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2)業務を進める手順について,留意すべき点,工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)業務を効率的,効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

(1) 調査・検討事項とその内容

新たに道路空間を利用した地域公共交通(BRT)を計画するにあたり,以下に示す調査・検討を行う。

1)A市におけるカーボンニュートラル推進にあたってのスマートシティ+コンパクトシティ構想計画の全体構想計画を確認する。市が目指すまちづくりや交通ネットワーク関する将来像を踏まえた検討を行う。

2)A市における通勤・通学・一般における交通利用状況のアンケート等の実態調査により公共交通機関(バス・電車・JR)利用・自家用車・自転車・徒歩等の利用者数の内訳と割合を調査する。

3)現状のバスや電車の交通道路網を調査する。

4)2)3)の調査結果に基づき,新たに地域公共交通(BRT)の対象路線も含めた新規道路計画網図を検討し策定する。

(2)業務を進める手順留意すべき点,工夫を要する点

業務を進める手順については概ね(1)に列記している。

①カーボンニュートラル推進+コンパクト+交通ネットワークを踏まえたGXまちづくり構想を検討する。

②MaaSやITS交通システム等を含めてLRT・スローモビリティ等の新たな交通環境も踏まえて地域のGXまちづくりと一体となった導入計画を策定する。

③単に地域公共交通(BRT)を導入するだけの計画ではなく低炭素化社会構築も踏まえたA市全体のGX街づくり構想としてまとめる。

④分散型エネルギー導入についても検討する。道路空間や維持管理施設に設置する太陽光発電、道路太陽光電池や風力発電施設や下水道汚泥等を活用したバイオマス発電等を導入する。地域マイクログリッドを構築する。また、排熱を有効活用するコージェネレーションシステムを設置する。このように、電力供給の多様化とエネルギーの効率的な利用を推進する。

(3)業務を効率的,効果的進める関係者調整方策

1)行政と地域住民との話し合い活動及びコミュニケーションが重要となる。

2)地域住民の環境醸成に関する意識改革も重要である。

3)GXまちづくりについては構想の程度に応じて多大な投資が必要となってくるためPFI等の官民連携の取組も重要である。

4)産・学・官の連携体制と地域住民も含めた話し合い

コミュニケーションづくりが業務を効率的,効果的進める関係者調整方策である。 以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

1 講評概要

今回の問題は「地域公共交通(BRT)の導入」を題材に、災害や環境制約を背景に持続可能な都市交通を設計するための技術士としての提案力を問うものです。問1では「調査・検討事項を単刀直入に示す」こと、問2では「業務手順と効率化の工夫」、問3では「関係者への働きかけによる調整力」が問われています。再現答案は意欲的に幅広い事項を盛り込んでいますが、やや抽象的・構想的な記述が多く、BRT導入に直結する具体的技術提案が弱い印象を与えています。この点が減点要素になったと考えられます。

2 今回の出題分の趣旨

- 問1:BRT導入のために技術者として「何を調査し」「何を検討するか」を具体的に示すこと。

- 問2:業務手順を整理し、その際に効率化・品質確保のための「工夫(留意点)」を専門技術の視点で提示すること。

- 問3:関係者調整は、単なる会議や合意形成ではなく、BRT計画を技術的に円滑化するための働きかけを明示すること。

3 再現答案への講評

問1

- 講評:市の構想や利用者調査など必要な情報収集に触れていますが、書きぶりが「一般的調査」の域にとどまりました。

- 評価できる点:調査対象を整理し、都市計画や交通需要と結びつけて考えた点は評価できます。

- 要改善箇所:調査の目的が「答えが発散」しており、具体性が弱い。例えば「交通量を調査して、専用レーン配置を検討する」といった書き方が望ましい。

- 参考解答:BRT導入にあたり「交通需要を調査して、専用レーンの設置位置を検討する」「既存道路幅員を調査して、交差点改良を検討する」「CO₂削減効果を調査して、低炭素車両導入を検討する」といった形が適切。

問2

- 講評:GXまちづくりやエネルギー施策まで触れていますが、BRT計画そのものへの手順が薄れてしまいました。

- 評価できる点:持続可能性や再生可能エネルギーとの連携など、広い視野を持っている点は優れています。

- 要改善箇所:BRT導入の「手順→工夫」にフォーカスしきれていない。停留所設計や交通シミュレーションなど専門技術の工夫を具体化すべき。

- 参考解答:「交通量調査→専用レーン設計→停留所配置→運行計画」の手順を示し、その都度「シミュレーションで混雑影響を確認」「バリアフリー設計を適用」といった工夫を記述すると高評価。

問3

- 講評:行政・住民・産学官との対話を挙げていますが、一般的で技術者ならではの働きかけが弱いです。

- 評価できる点:合意形成の重要性を理解している点は適切です。

- 要改善箇所:調整相手と技術的提案を結び付けていない。

- 参考解答:自治体へは「交通シミュレーション結果を示し整合性を確認」、住民へは「VRで停留所配置を可視化」、警察へは「信号制御の提案」といった具体的働きかけを明示すること。

4 今後の勉強

答案には幅広い知識と関心が反映されていますが、やや「構想論」に偏る傾向があります。今後は出題意図を的確に捉え、調査・手順・調整をそれぞれ技術士らしく単刀直入に具体化する練習が有効です。とくに「調査→検討」「手順→工夫」「調整→働きかけ」の構文で整理する習慣を身につけると、減点要素を大幅に減らせます。

5 可能性

答案は十分60点以上の力を持っており、内容も大きく外れていません。オールB評価は「具体性不足」が主因と考えられます。構成は整っており、改善は比較的容易です。今後は「専門技術に基づく具体化」を徹底すれば合格水準に到達できるでしょう。学習姿勢は前向きで、次回合格の可能性は十分高いと考えます。

総合評価:68~72点(不合格だが合格圏に近い)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅲ-2

問題

東日本大震災以降,災害初動時における道路啓開の重要性が大きく認識され,関係との連絡体制の構築,発災直後から対応可能な人員及び資機材の確保など,全国各地で事前の備えが進められてきた。しかしながら,令和6年能登半島地震では,道路啓開に時間を要するなど, 被災地支援の初動対応が取りづらい状況が発生した。このような状況を踏まえて,以下の問い答えよ。

(1)大規模災害時において道路啓開を迅速に行うに当たり,道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,その課題の内容を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち,最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

(1) 大規模災害における道路啓開を迅速に行う課題

1)エッセンシャルネットワークの構築

能登半島地震では高規格道路から市町村道に至るまでこれらの道路ネットワークが大規模に被災した。このため過疎地においては、発災直後からライフラインが寸断された。従って、道路ネットワークの観点から、エッセンシャルネットワークの構築が課題である。

2)地元の建設業協会等との災害協定締結

応急的に道路を復旧するための仮設に必要なクレーン等の資機材の調達及びそれらの施工者の事前確保に向けた契約や協定が未締結であった。そのため、復旧の着手が遅延し、被災地への物流も寸断され、被害が増大した。契約の観点から地元の建設業協会等との災害協定締結が課題である。

3)防災拠点のBCP(事業継続計画)策定

道の駅やSA・PAの店舗を緊急防災拠点として指定されていたが、道路ネットワークが寸断され連絡が途絶え、緊急復旧をはじめ可能な限り迅速で機動的な対応をとることが困難な事態が発生した。一方、地震に伴う土砂災害や津波災害といった複合災害の発生など過酷な災害状況を想定したBCP(事業継続計画)を事前準備しておくことにより、関係機関との連携や対応の迅速性など災害時対応の実効性をより向上させることが可能と考えられる。よって災害時対応の観点からBCP(事業継続計画)策定が課題である。

(2) 最重要課題とその解決策

最重要課題は,エッセンシャルネットワークの構築である。その理由として,高規格道路を早く復旧してネットワークを構築することが道路啓開を迅速に行うことになると考えるからである。以下にその解決策を示す。

1) UAVの活用によるレーザースキャナー測量

三次元レーザースキャナー搭載のUAVにより、高盛土の被災した点群データを取得し、CIMデータへコンバートし、変形状態に応じた設計を実施する。これにより、通常、仮設足場や機械足場を設置し人力で変形量を測量・計測作業を省人化し工期短縮する。

2) 3次元データCIMによる災害復旧設計:

取得した点群は、三次元CADデータ及び解析モデルへ変換し、変形に応じた部材設計で手戻りを防止し、骨組み解析のモデル作成を省力化する。その際、作成した補強部材や解析モデルは、共通仕様で作成し、プラットフォームへ保存し、ライブラリー化することで、類似構造における損傷が発生した際の、パラメトリック設計に活用することで将来の設計省力化を図る。

3)ICT建設機械による無人施工

2)の設計したBIM/CIMデータを変換して建設現場のオートメーション化を進めるためには、AR技術やBI ツール等の活用により、デジタルツインの構築による施工計画の作成や建設機械の自動化などができるように進めていく。これまで立会い、段階確認等の確認行為において活用していた遠隔臨場を検査にも適用する。

(3) 新たに生じうるリスクとその対策

リスク①:測量・設計・施工のデータ連携段階においてデータエラーが発生するリスクがある。

その対策としては、測量・設計・施工の各段階チェック管理体制を構築する。

リスク②:データ連携のオートメーション化を進めるには、膨大なデジタルデータが必要になるため「デジタルデータの管理容量不足」がリスクとして挙げられる。その対策としては、「DXデータセンターの整備」を全国レベルで補完していくことが重要である。 以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

1 講評概要

本問題は「大規模災害時における道路啓開を迅速化するための課題抽出とその解決策」を技術士として論じるものであり、出題者は①課題の抽出が道路技術の観点であるか、②選定した最重要課題が妥当か、③リスクと対策が現実的か、を重点的に見ています。再現答案は全体的に理解度は高く、解答の構成も整っており、合格水準には達しています。ただし、課題設定にやや観点のずれ(ネットワーク構築や協定締結など、道路技術からやや外れる部分)があり、またリスクが一般的で技術的具体性に乏しい点が減点要因となります。

2 今回の出題分の趣旨

この問題は、東日本大震災や能登半島地震を背景に「災害初動における道路啓開の実効性」を高めるための方策を問うています。単に「協定」「BCP」といった一般的対応ではなく、道路技術者としての専門知を活かした調査・計画・施工の工夫を具体的に示すことが求められます。また、課題文の書き方(観点→課題)、解決策の現実性、リスクの専門性が合否を分ける要素です。

3 再現答案への講評

問1

- 講評

課題を3つ挙げており、構成は整っています。ただし「エッセンシャルネットワーク構築」や「協定締結」は政策的色彩が強く、道路技術の専門性がやや薄い点が惜しいです。 - 評価できる点

能登半島地震の事例を踏まえ、現実感のある問題意識を示した点は高評価です。 - 要改善箇所

課題文を「○○の観点から、○○する」と端的に書き、道路技術の応用(調査、設計、施工)に焦点を絞るとより良くなります。 - 参考解答

- 観点:資機材即応性の観点から、災害時に必要な資機材を事前配置する。

- 観点:被害把握技術の観点から、ドローンやレーザースキャナで被災道路を即時把握する。

- 観点:作業効率化の観点から、啓開ルート最適化や仮設構造物の標準化を行う。

問2

- 講評

最重要課題に「ネットワーク構築」を選び、解決策を整理しています。UAVやCIMなどの技術導入は適切ですが、災害復旧との結び付きがやや弱い点があります。 - 評価できる点

最新技術(UAV、CIM、ICT施工)を盛り込み、知識の広さを示しています。 - 要改善箇所

「なぜこれが災害初動の迅速化につながるのか」を一文で補強すると説得力が増します。 - 参考解答

資機材拠点整備、耐震補強舗装、仮設橋の標準化など、道路技術に直結した解決策を示すと加点が期待できます。

問3

- 講評

リスクに「データエラー」「データ容量不足」を挙げていますが、抽象的で道路技術としての迫力に欠けます。 - 評価できる点

データ管理の重要性に触れた点は一定評価できます。 - 要改善箇所

過去災害で実際に起こった具体的リスク(仮設道路の不具合、排水機能不全、ICT機器の電源喪失など)を挙げるとより説得力があります。 - 参考解答

- リスク:資機材拠点の維持管理不足 → 対策:IoT監視による常時点検。

- リスク:豪雨による啓開ルートの再寸断 → 対策:耐水性舗装や仮設排水施設の導入。

4 今後の勉強

今後は「課題=技術的提案」であることを常に意識してください。政策的・事務的表現は避け、道路技術(調査・設計・施工・維持管理)に根差した具体的提案を書く訓練を積むことが重要です。特にリスクは「自分の提案に潜む欠点」を冷静に書けると高得点につながります。

5 可能性

今回の答案は全体として合格水準に達しており、60点を超える評価が妥当です。採点上の印象としては 問1:65点、問2:68点、問3:62点、総合66点(合格相当) と推定されます。実際の結果が不合格となったのは、観点設定やリスク分析の弱さで点が伸び切らなかったことが原因と考えられます。ただし論理構成力や技術知識の幅は十分であり、次回は観点と課題の結び付けを磨けば、確実に合格できる力をお持ちです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4 機械部門 材料強度信頼性

Ⅰ-2

問題

日本の製造業は高性能かつ信頼性の高い製品を大量かつ安価に生産することで、一時は世界市場を席巻することができた。しかし近年は他国における技術力の向上、生産性及び品質の向上、価格競争等の影響から世界的な競争力を失いつつあり、国内資源が乏しく加工貿易を軸にしてきた日本全体の経済活動を今後持続していくための戦略が必要とされている。対応策としてイノベーションを推進すること等が提唱されているが、より具体的な策として、他国製品に対して大きな競争力となる新たな付加価値をつける、あるいは現在の付加価値を他の追随を許さないほどに強化することが考えられる。現在の日本を取り巻く様々な状況(人口、教育、経済、環境保護等)を踏まえたうえで、以下の問いに答えよ。

(1) 機械製品を1つ想定し、その製品に対して機械技術者の立場から考えたときに有効と考えられる付加価値を1つ提案せよ。さらに、その付加価値実現のためにどのような課題が考えられるか、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題内容を示せ。

(2) 前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考えるものを1つ挙げ、これを最も重要とした理由を述べよ。その課題に対する複数の技術的な解決策を示せ。

(3) 前問(2)で示したすべての解決策を実行しても残存しうる若しくは新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

(4) 前問(1)~(3)の業務遂行に当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から必要となる要件・留意点を題意に則して述べよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

{C}1-1. {C}機械製品の想定と付加価値

自動車(自動運転)を想定する。自動運転技術が発展していくことで、車内での過ごし方が変わっていく。車をより多機能化させ、車内でより有意義な時間を過ごせるという付加価値をユーザーに提供する。

{C}1-2. {C}実現の為の課題

(1)車体の軽量化と強度信頼性の両立(観点:モノ)

多くの機能を追加するには、車体を軽量化する必要がある。一方で軽量化に伴い、強度の低下が懸案である。軽量化と強度信頼性の両立が課題である。

(2)コスト抑制(観点:カネ)

価格競争等の世界との競争力確保の為に、コストを抑制し、利益を確保する必要がある。開発コスト、材料コスト、製作コストを抑える為、開発期間の短縮や材料選定、製作法の検討が課題である。

(3)ニーズの調査(観点:ヒト)

消費者を取り巻く状況や潜在的なニーズを的確にとらえ、消費者が欲しいと思う機能を追加する必要がある。誰もが欲しいと思える高付加価値な製品を作ることで競争力を確保する課題がある。

2-1. 最も重要な課題とその理由

(1)車体の軽量化と強度信頼性の両立を最も重要な課題として挙げる。理由は、安全は公共の福利で最も重要であり、軽視してはいけないからである。安全を確保した上で、軽量化に取り組み、軽量化出来た分だけ、異なる機能(付加価値)の実現が出来るからである。

2-2. 複数の解決策

(1)CFRPの活用拡大

CFRPを車体の構造部材に採用して軽量化を行う。

CFRPは疑似等方性を持つように設計する。CFRPは複雑な損傷挙動を示すので、疲労試験や衝撃試験を行い試験データを充実させ、航空機用途のCFRPのS-N曲線や疲労限度線図も参考に入手して強度信頼性を確保する。

(2)数値シミュレーションの活用

CAEにより車体にかかる応力の解析を行い、不要な部分はないか検証し、軽量化を行う。解析結果は、実機の試験結果と突合せ比較を行い、V&Vを行う。

(3)構造の見直し

構造を見直し、部品数を減らす事が出来ないか検討を行う。一体物で製作出来ないか検討を行い、締結箇所は、FSWやレーザー溶接等で溶接に変更することで軽量化が出来ないか確認を行う。

3. 残存するリスクと対策

全ての解決策を実行し、複合材料や複雑な形状の部品を採用することで、製作上での欠陥の発生頻度が増加する恐れがある。以下、その対策を列挙する。

(1)非破壊検査技術の活用

材料に内在する欠陥を正確に把握する為、フェーズドアレイ法やTOFD法を利用し、精度高く欠陥が検出できるようにしておく。

(2)損傷許容設計の採用

少々の欠陥が発生したとしてもそれ以上疲労割れが発生しないように損傷許容設計を行う。応力拡大係数Kとパリス則da/dn=C(ΔK)mを求め、亀裂進展速度について確認を行う。亀裂進展速度が極わずかとなるKthを求めておき、疲労割れが実質進展しないとされるKth以下になる応力で設計を行う。

(3)溶接方法の規定

溶接部にて欠陥が生じる可能性が高い。よってWPSやWPQRを作成し、溶接方法について管理を行う。

4. 技術者倫理と社会持続性の要点・留意点

(1) 技術者倫理からの要件と留意点

公共の福利を優先し、安全第一として、充分な検討と検証を行い、信頼性を確保する。経済面で安全をおろそかにすることが無いように留意する。

(2)社会持続可能性からの観点

複雑化する部品に対して、ライフサイクルを設計時に考慮する。環境負荷の低い材料の採用や、分割・分解しやすい構造を採用するなどして、過剰な資源廃棄が起きないように留意する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

【Ⅰ-2 講評:評価B】

◆ 総評

本答案は、構成・分量・文体の点では整っており、読みやすさ・技術的知見の網羅性も一定水準にあります。しかし、**試験官が評価の中心に置いている「設問の意図への的確な対応」「課題と提案の整合性」「本質的価値への接近」**という点において不十分です。特に、「問1の発散」「問2~4の因果関係の弱さ」が致命的です。

◆ 問1:付加価値の提案と課題設定

▷【評価ポイント】

- 「自動運転による車内での過ごし方」に着目した点は発想としては独自性あり。

- モノ・カネ・ヒトの3観点も提示されており、形式は整っている。

▷【減点要因】

- **設問の本旨は「製品そのものの付加価値の創出」**であり、「副次的な活用方法」はテーマから逸脱している。

- ➤ 試験官は、「自動運転そのものによる価値創出」(例:省人化、安全性向上など)を期待。

- ➤ 「車内の快適性向上」では、技術者としての専門性が薄く見え、消費者目線に近すぎる。

- ➤ 試験官は、「自動運転そのものによる価値創出」(例:省人化、安全性向上など)を期待。

- 抽出した課題(軽量化、コスト、ニーズ調査)も、「その付加価値(=車内多機能化)に本当に必要な技術的課題か?」が不明。

- ➤ 例えば、HMI設計、通信インフラ、制御系統の信頼性といった課題の方が本質的。

- ➤ 例えば、HMI設計、通信インフラ、制御系統の信頼性といった課題の方が本質的。

★ 指導ポイント

試験官は「主たる価値の創出」=“機械技術者による直接的貢献”を見ています。副次的機能やサービス寄りの話題に逸れると、大幅に評価が下がります。

◆ 問2:重要課題と解決策

▷【評価ポイント】

- 「安全確保のため軽量化と強度の両立」を最重要とした点は妥当。

- 解決策としてCFRP、CAE、構造見直しを挙げており、技術的語彙は豊富。

▷【減点要因】

- 実際の提案(=車内多機能化)とこの課題(車体の軽量化)との結びつきが曖昧。

- ➤ 「なぜその機能を実現するために軽量化が必要なのか」→ 因果が薄い。

- ➤ 「なぜその機能を実現するために軽量化が必要なのか」→ 因果が薄い。

- 提示された解決策も、過去の知識の寄せ集めであり、提案の目的への応答性が弱い。

- ➤ 試験官には「暗記答案」のように映る恐れあり。

- ➤ 試験官には「暗記答案」のように映る恐れあり。

★ 指導ポイント

提案と課題と解決策は一本のロジックで貫かれていなければなりません。どれかが“よくできていても”つながりが薄ければ評価は上がりません。

◆ 問3:残存リスクと対策

▷【評価ポイント】

- 複合材料・複雑形状による製造リスクの指摘は妥当。

- 損傷許容設計、非破壊検査、溶接方法管理といった具体的対策も記述されている。

▷【減点要因】

- 問2で提案した内容(車体の軽量化)と、ここで想定しているリスクがややずれている。

- ➤ 答案上、「複雑形状の部品を導入する」とは明言しておらず、唐突感がある。

- ➤ 「自身の提案の延長線にある具体リスク」に絞るべき。

- ➤ 答案上、「複雑形状の部品を導入する」とは明言しておらず、唐突感がある。

★ 指導ポイント

リスクとは“自分の提案がもたらしうる副作用”を論じるものであり、他人の計画で起きるかもしれない一般的なリスクではありません。

◆ 問4:倫理と持続可能性

▷【評価ポイント】

- 公共の福利・環境配慮・LCAなど、答案としての形式は整っている。

▷【減点要因】

- 記述内容が一般的すぎて、提案との関係性が不明確。

- ➤ 「なぜその対策(軽量化)において安全第一が問題になるのか」が説明されていない。

- ➤ 「分割・分解設計」は、軽量化の提案とどう関係するのか説明されていない。

- ➤ 「なぜその対策(軽量化)において安全第一が問題になるのか」が説明されていない。

★ 指導ポイント

倫理・持続可能性の設問は、提案に即して書くのが鉄則です。「一般論の正解」ではなく、「この提案における正解」を書かなければ合格ラインを超えられません。

◆ 総合所見と再挑戦への提言

- あなたの答案は「構成的には良好」であり、文体・技術語も丁寧ですが、すべての問で“本質からのズレ”があるためにB評価に甘んじたと考えられます。

- これは、「試験官の意図を読み取るテクニック」が不足していることに起因します。

✅ 本講座では、「課題→技術提案→因果→リスク→倫理」の一貫性こそが評価の本質であると繰り返し指導しています。

✅ 単なる知識の披露では合格できません。“なぜその価値なのか”“なぜその課題なのか”を明確にし、一貫した論理の筋を構成する力が必要です。

◆ 次のステップ

- この答案はぜひ、「提案→課題→解決→リスク→倫理」を一本の筋でつなぎ直す再構成に取り組むべきです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅱ-1-3

3 問題

高温環境下にある機器や部材においては、鉄鋼材料のクリープ破断寿命を予測するうえで、ラーソンミラーパラメータを用いる方法がよく知られている。ラーソンミラーパラメータを説明し、これを用いてクリープ破断寿命を予測する方法を説明せよ。また、ラーソンミラーパラメータを用いた寿命予測において留意すべき点を述べよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

1.ラーソンミラーパラメータについて

高温環境下にある鋼材は、高温クリープ強度を求める必要がある。高温クリープ強度は10万時間経過後の破断する応力が設計に用いられる事が多い。クリープ強度を実験により求める場合、10万時間ずっと試験を続けるのは長すぎる。その為、ラーソンミラーパラメータP=(t+273)log(te)が用いられ、データを外挿する為に用いられる。ここで、t:温度、te:破断時間である。

2.寿命予測の方法

ラーソンミラーパラメータを用いて、求めたい温度での破断時間を予測する。実際にクリープ試験を行い、高温条件で破断時間を求める。その後、求めたい時間での破断時間を算出する。

3.留意点

クリープ試験結果には不確かさを含む事に留意し、寿命予測を行う際は、誤差の範囲を考慮した上で、安全側に余寿命予測する事に留意する。試験データを複数収集したり、供用中の設備の実績データを集めたりして、データの精度を高める事が必要である。

-以上-

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

【Ⅱ-1-3 講評】(評価:A)

専門:機械部門/材料強度・信頼性

【総評】

基本的な理解は十分であり、ラーソンミラーパラメータ(LMP)の定義や用途についての記述は正確です。ただし、試験の本質である「活用方法」や「留意点での技術的深掘り」がやや浅く、知識レベルの答案に留まっています。「評価A」には到達していますが、さらなる加点には設計・実務への応用力の提示が必要です。

【設問1:LMPの説明】

- 評価ポイント:

- LMP = (T+273)log te の定義、適用目的(長時間試験の短縮)について適切に記述。

- 指摘事項:

- 「10万時間破断応力を求めるためにLMPを使う」と記されているが、あくまで補間・外挿手法としての意味合いが強く、その使い方が曖昧。

- 「知識披露」に見えてしまう一因は、LMPを使うメリットや限界、なぜこの手法が有効かといった背景説明が弱い点にあります。

【設問2:寿命予測の方法】

- 評価ポイント:

- 「高温条件で試験→LMP計算→目的温度での寿命外挿」という流れを押さえている。

- 指摘事項:

- **“どうやって寿命を予測するのか”**という問いに対しては、「LMP-応力関係のマスタカーブ作成」「所与温度・応力から破断時間を逆算」など、具体的な手順が不十分。

- 計算プロセス例(log te = 関数)やLMP曲線の扱いなどに触れれば、実務での再現性が高い答案になります。

【設問3:留意点】

- 評価ポイント:

- 「誤差を考慮する」「データ精度向上の努力」など、技術者倫理的な視点はある。

- 指摘事項:

- 「誤差の範囲を考慮」とあるが、“何をどう考慮するのか”が不明瞭。単に安全側で見るというだけでは、機械・材料強度の専門性が十分とは言えません。

- 例えば以下のような言及があるとより専門的です:

- 応力-破断時間データの分散評価(回帰分析の信頼限界)

- LMP法の温度適用限界や材料特性のバラツキの影響

- 冗長設計や補正係数(安全率)の導入根拠

【今後の改善方針】

- 単なる知識の再現にとどまらず、「なぜそうするのか・どう応用するのか」という視点を常に意識する。

- 寿命予測問題では、推定手順の明確なステップ化と予測精度に対する定量的議論(誤差、限界、補正など)を盛り込むと、実務性のある優れた答案になります。

- 留意点では、測定誤差や材料ロット間差異、供用環境との不一致といった具体的懸念も触れることで、より深い洞察が評価されます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅱ-2-1

問題

高経年の機械設備において、重要部品に亀裂が生じて疲労損傷するという大規模な事故が発生した。当該設備のメンテナンス責任者として、原因究明と今後の対策を講じなければならない。次の設問に答えよ。

(1) 亀裂の発生や進展を評価し、原因究明及び今後の対策に繋げるために調査・検討すべき事項を3つ示し、それらの内容について説明せよ。

(2) 想定される原因を2つ挙げ、それぞれに対し緊急に取るべき対策とその際に留意すべき点、工夫すべき点を述べよ。

(3) 上記業務のそれぞれを効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

1.調査すべき事項と内容

(1)運転状況の確認

運転累積時間や周囲環境について調査を行い、単なる疲労寿命を迎えたことによる損傷ではない事を確認する。トラブル・補修履歴についても調査を行い、不適切な処置による疲労寿命の低下が起きていないか調査を行う。

(2)亀裂部の破面解析

亀裂部の破面解析を行う。ミクロ観察でストライエーションを確認する。破面より亀裂の進展方向や応力負荷方向の確認を行う。ストライエーションの段差の幅を測定する事で、付加された応力の推察を行う。

(3)応力解析調査

CAEにより損傷した部品の応力解析を行い、設計上の問題が無いか確認を行う。同型の機器や類似機器があればひずみゲージにより応力測定を行う。さらに設計時の試験データを確認し、解析結果や応力測定結果と比較を行う。

2.想定される原因と対策と留意点、工夫点

(1)部品に局部腐食が発生し、腐食した箇所に応力集中が発生し、微小キズが発生する。繰返し応力により割れが徐々に進展し、疲労損傷したと想定する。対策は耐食性のある材料への変更又は溶射等で環境遮断を行う。割れが進展していかないように留意する。定期検査や超音波探傷による割れ進展のモニタリングを行う。

(2)部品に残留応力が発生しており、想定より早く疲労寿命に達し、疲労損傷が発生したと想定する。対策品には応力除去やきなましやショットピーニング処理、高周波焼入れを実施し、残留応力の除去や圧縮応力の付与を実施する。表面硬化による疲労強度の向上も見込める。留意点は、熱処理もピーニングも過剰に実施すると、疲労強度や機械的特性の低下を招く恐れがあることである。対策は、ピーニングの場合は、鋼材の反り具合を確認する事で、熱処理の場合は、加熱時間と保持時間を決めて、その通り実施するよう管理する事である。

3.関係者との調整方策

(1)運転部門に対し、運転記録や異常兆候をこまめに記録するように依頼する。タブレットやアプリの利用による簡易入力を提案し、協力を得られるようにする。

(2)検査会社に対し、事前に検査要領書と検査記録のひな型提出を要求する。検査方法、対象、記録についてすり合わせを実施し、認識の違いが発生しないようにする。

(3)解析部門に対し、応力-振動連成解析を提案する。解析工数は増えるが、全体の調査工数は解析精度が上がり削減できる事を提案し、協力を得られるようにする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

【Ⅱ-2-1 講評】

専門:機械部門/材料強度(機械材料)

総評(評価:A)

事故原因の技術的解析や対策案、関係者との調整策に至るまで広く網羅されており、答案としての完成度は高い水準です。ただし、調査の目的がやや不明瞭な点や、対策における因果関係の深掘り不足、協力体制構築の現実性の弱さといった要素に改善の余地があり、これが講師コメントに示される指摘につながっています。

【設問1:調査・検討事項】

- 評価ポイント:

- 運転状況・破面観察・CAE解析という3要素は適切。特にストライエーションによる疲労進展方向の分析は、材料強度専門性が出ています。

- 運転状況・破面観察・CAE解析という3要素は適切。特にストライエーションによる疲労進展方向の分析は、材料強度専門性が出ています。

- 指摘事項:

- 「単なる疲労寿命ではないことの確認」という記述が曖昧です。

- → 疲労破壊の“予定調和的”進行ではなく、異常応力や腐食等の促進要因がないかを特定する意図だと思われますが、言語化が不足。

- → 疲労破壊の“予定調和的”進行ではなく、異常応力や腐食等の促進要因がないかを特定する意図だと思われますが、言語化が不足。

- 応力測定の記述も、「CAE結果や設計データとの比較」まではあるが、「それによって何を検証するか」が不明。

- → 例:設計応力と実応力の乖離、供用条件における想定外の応力集中、支持条件のずれなど。

- → 例:設計応力と実応力の乖離、供用条件における想定外の応力集中、支持条件のずれなど。

- 「単なる疲労寿命ではないことの確認」という記述が曖昧です。

【設問2:原因と対策】

- 評価ポイント:

- 腐食起因の疲労、残留応力による早期損傷という2例は定石であり、対策(耐食・除応力)も適切。

- 腐食起因の疲労、残留応力による早期損傷という2例は定石であり、対策(耐食・除応力)も適切。

- 指摘事項:

- 「キズが進展して疲労損傷」とするだけでは、疲労破壊の一般論に過ぎません。

- → 本設問では、**なぜそのキズが生じたか=根本原因の追及(加工ミス、応力集中形状、設計不備)**が問われていると捉えるべきです。

- → 本設問では、**なぜそのキズが生じたか=根本原因の追及(加工ミス、応力集中形状、設計不備)**が問われていると捉えるべきです。

- 対策は知識的には妥当でも、「どのように実施し、効果検証するか」の論理がやや弱い。

- → ショットピーニングの管理方法の例(反りで確認)はよいですが、**材料強度面での効果評価(例:疲労限度の実測、再現試験など)**も触れると技術的説得力が増します。

- → ショットピーニングの管理方法の例(反りで確認)はよいですが、**材料強度面での効果評価(例:疲労限度の実測、再現試験など)**も触れると技術的説得力が増します。

- 「キズが進展して疲労損傷」とするだけでは、疲労破壊の一般論に過ぎません。

【設問3:関係者との調整】

- 評価ポイント:

- 運転・検査・解析の3者と連携しようとする姿勢は好評価です。

- 運転・検査・解析の3者と連携しようとする姿勢は好評価です。

- 指摘事項:

- 「協力を得られるようにする」「提案する」だけでは弱く、相手側にとっての合理性・メリットを示すことで協力が得られるという構成にする必要があります。

- 例:「運転記録入力の効率化により、異常予兆の早期検知が可能→保全費用削減に繋がる」など。

- 例:「運転記録入力の効率化により、異常予兆の早期検知が可能→保全費用削減に繋がる」など。

- 「協力を得られるようにする」「提案する」だけでは弱く、相手側にとっての合理性・メリットを示すことで協力が得られるという構成にする必要があります。

【改善の方向性】

| 観点 | 現状の課題 | 改善案 |

| 調査の目的 | 結果を何に活かすかが不明確 | 「設計と実負荷の不整合→設計見直し」など目的明記 |

| 原因の掘下げ | 疲労破壊の説明で止まっている | キズ発生の要因(応力集中、腐食環境、残留応力)に着目 |

| 対策の実行性 | 技術的妥当性はあるが論拠弱い | 製品寿命データやモニタリング実績との連動を示す |

| 関係者調整 | 協力依頼の表現が表面的 | 協力者側のメリットとインセンティブ構造を明記 |

【まとめ】

- A評価にふさわしい答案ではあるが、実務者視点としての“因果を突き止める構成力”をさらに磨けばS評価も狙える内容です。

- 特に今後の演習では、「なぜそうなるか」「どうすれば実行できるか」という現実性・合理性に基づく記述の強化を意識してください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅲ-1

問題

巨大地震などの自然災害によってインフラ設備が破損し、生活に大きな影響が生じる場合が多い。生活における重要なインフラ設備の1つに水道設備が挙げられるが、水道管を従来から多用されているダクタイル鋳鉄管からポリエチレン管に交換することが地震対策として有効な手段の1つとされている。

この対策に関わる材料強度・信頼性評価の技術者の立場として、以下の問いに答えよ。

(1) 水道管としてポリエチレン管を使用する際の課題を多面的な観点から3つ以上示し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

(2) 前問(1)で抽出した課題の中で、最も重要と考える課題をその理由とともに示し、遂行方策と解決策を複数示し、具体的に説明せよ。

(3) 前問(2)で示した解決策を実行した場合の波及効果と残り得るリスクへの対策について専門技術を踏まえて示せ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

1.課題の抽出

(1)ポリエチレン管の疲労強度の決定

水道管としてポリエチレン管を使用する際、圧力変動により、配管に繰返し応力がかかる為、疲労強度の検討が必要である。ポリエチレンは明確な疲労限度を示さず、疲労試験データも鋼材と比べ少ない。疲労強度に関わる豊富な試験データを入手し、疲労強度を検討する課題がある。

(2)ポリエチレン耐衝撃性の確保

ポリエチレン管は鋼材と比べ衝撃に弱い。インフラ設備として使用するには、車両や重機の通行、地震等の外力の衝撃に耐える必要がある。埋設する位置によっては、ポリエチレン管の周囲をFRPで補強したり、衝撃を吸収したりする必要がある。ポリエチレン管の耐衝撃性の検討が課題である。

(3)ポリエチレン管の劣化診断技術

生活における重要なインフラである水道設備は、配管からの漏水が発生してしまうと生活に大きな影響を生じる恐れがあり、ポリエチレン管の劣化状況を把握し、適切に保全を行う必要がある。ポリエチレン管では、鋼材のような余寿命診断技術が一般的ではなく、鋼材からの技術を応用する等して、劣化診断技術を確立させる課題がある。

2-1.重要な課題とその理由

(3)ポリエチレン管の劣化診断技術が最も重要な課題と考える。理由は、劣化診断技術が確立出来ていれば、漏水等の生活に大きな影響を生じるリスクを低下させる事が出来、公共の利益の確保に役立つからである。

2-2.遂行方策と解決策

(1)FTIR診断の実施

ポリエチレン等高分子材料の成分的な経年劣化把握にはFTIR診断が有効である。非破壊で検査を行う事が出来、ポリエチレン管の表面を一部紙やすりでこすった後、FTIRにて成分分析を行う。化学的な変質、経年劣化状況を把握する事が出来、補修計画を立案する上で参考とする。

(2)テストピースによる劣化診断

ポリエチレン管を埋設する際にテストピースも合わせて埋設を行う。供用後、予め決めた点検周期でテストピースを定期的に採取する。テストピースは静的試験を実施し、機械的特性に劣化を生じていないかを確認する。疲労試験といった動的試験を行う事で、余寿命診断を行う事も出来る。

(3)非破壊検査による劣化把握

ポリエチレン管に微小な割れが発生した際、その割れを起点に応力集中が発生し、繰返し応力により割れが進展していく恐れがある。早期の異常発見の為、フェーズドアレイ法による超音波探傷試験を実施する。超音波の減衰が大きい材料に対しても有効な手段である。その他、主要な配管ラインにはAEセンサーを取り付け、微小な割れや漏れの早期発見を行う。

3-1.波及効果

今回のポリエチレン管への劣化診断技術の解決策は、ポリエチレンを用いるタンク等の機械製品の劣化把握及び保全技術に活かす事が出来ると考える。

3-2.残りうるリスクと対策

(1)非破壊検査や成分分析には検査結果の不確かさがあり、結果に誤差が生じる恐れがある。テストピースも配管の内部圧力変動の影響を受けない等、実際の配管と若干の条件の違いがあり、結果に違いが生じる恐れがある。

(2)非破壊検査結果を用いて余寿命診断を行う際は、安全側になるように余裕をもって評価を行う。検査での測定誤差については、検査を行う前に、検査機器の校正状況を確認し、テストピースを用いて、測定誤差が許容範囲に収まっていることを確認する。検査員の技量による誤差への対策は、資格証等により検査前に力量のチェックを行う。

-以上-

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

講評

【Ⅲ-1 問1 講評】

評価:A(ただし観点の理解不足により要注意)

1. 観点の欠如について

- 設問では「多面的な観点から3つ以上示し、その観点を明記のうえ課題内容を述べよ」と明確に指示されています。

- しかし、答案中の記述:

- (1) ポリエチレン管の疲労強度の決定

- (2) ポリエチレン耐衝撃性の確保

- (3) ポリエチレン管の劣化診断技術

には、“構造設計の観点”や“使用環境の観点”などの観点名称が明記されておらず、ただの項目列挙にとどまっています。

- (1) ポリエチレン管の疲労強度の決定

⚠️ 「観点」とは、課題を分類・整理する軸となる技術的視座であり、たとえば以下のように書くべきです:

- 「構造設計の観点:~」

- 「材料特性の観点:~」

- 「保全管理の観点:~」

2. なぜ観点が重要か

- 「観点」を書くことで、課題が網羅的に整理されていること、かつ技術者としての思考の切り口を示していることが評価されます。

- 今回の答案では、観点不在のため論理的構成が弱く見え、技術士的な論述として未熟に映る危険があります。

3. 修正の方向性(例)

以下のように書き換えると、観点が明確になり、構成が論理的になります。

例:修正された課題提示(問1)

(1) 設計上の観点:ポリエチレン管の疲労強度

→ 圧力変動による繰返し応力を受けるため、明確な疲労限度を持たないポリエチレンの長期耐久性を評価する必要がある。

(2) 外力への耐性の観点:ポリエチレンの耐衝撃性

→ 車両荷重や地震の揺れに対して脆弱であるため、補強材や緩衝構造の導入が検討課題となる。

(3) 保全管理の観点:ポリエチレン管の劣化診断技術

→ 鋼材と異なり、内部劣化を可視化しにくいため、非破壊検査技術の確立と信頼性向上が必要である。

4. 今後の指導方針

- 「観点」は単なるラベルではなく、問題を構造的に分析する思考様式の証拠です。

- 他答案でも共通する課題ですので、今後すべての問1において、観点の明記を必須項目としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、お問合せフォームかもしくはメールよりお気軽にご相談ください。

[受付時間] 10:00〜18:00

[定休日]不定期

[e-mail] otoiawase@gijutsushi1.com

マンツーマン個別指導で驚異的合格率!

- 技術士二次試験対策ならお任せ!

- 面談、電話、音声ガイド・コーチングで100%納得

- 添削回数は無制限、夜間・休日も相談可能

ご相談受付中!

- 技術士試験に関するご相談・お問い合わせ

- 現在受講中の講座について相談したい

- 現在一人で学習しているが、相談したい科目がある

- 技術士試験講座受講を検討している

初めての方へ

当講座の指導原理

講座一覧

試験対策お役立ちコンテンツ

- 会社概要